ぼくの手が

すこし震えているのが

わかった

大海原へと

今、漕ぎだしていく

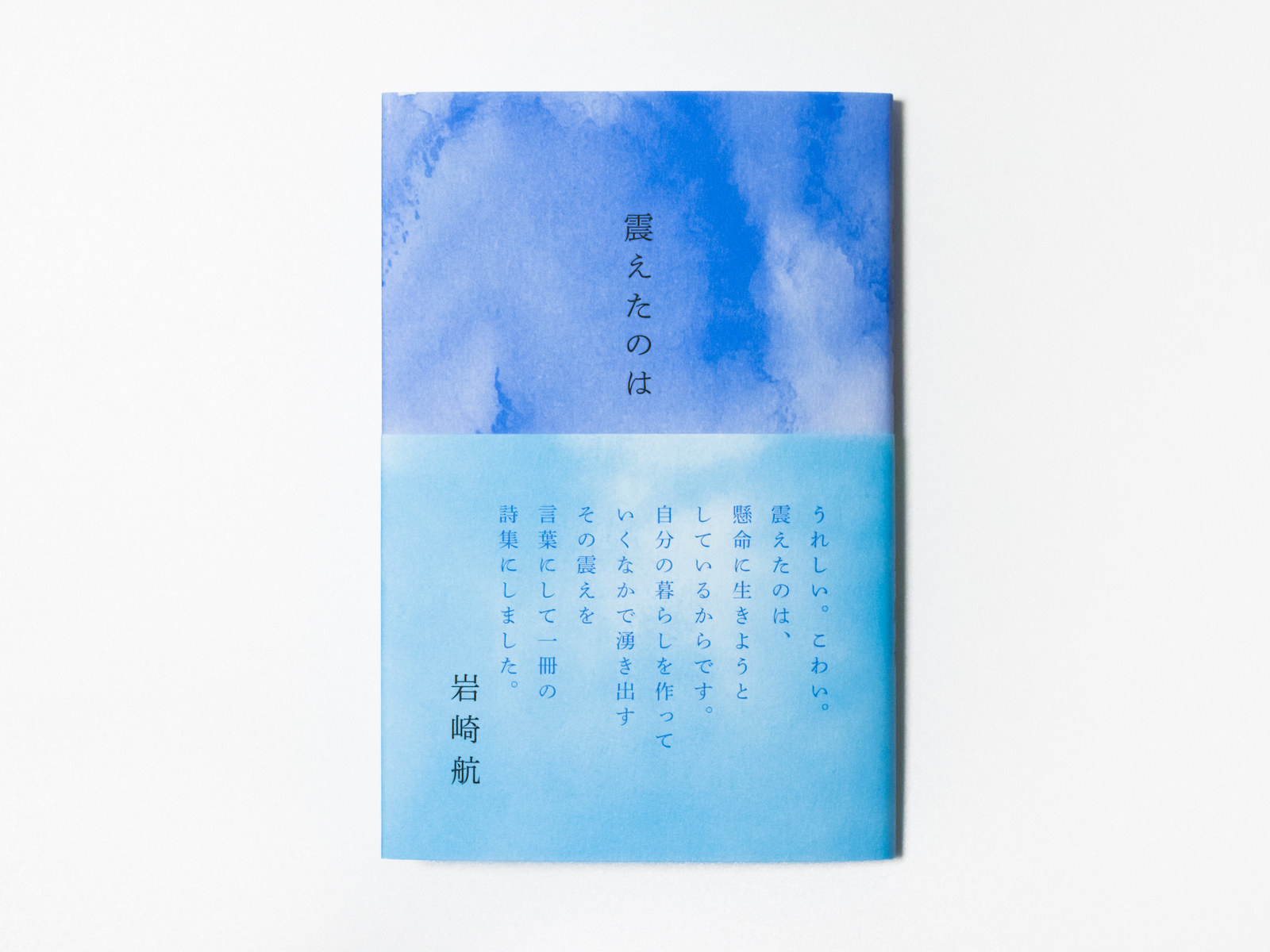

詩人、岩崎航さん(45)が第二詩集『震えたのは』(ナナロク社)を出版した。

自身を船や飛行機にたとえ、航ってきた海や空を思わせる青い装丁。

「うれしい。こわい。震えたのは、懸命に生きようとしているからです」

帯に自らそう書いた岩崎さんに、新たに漕ぎ出した世界について聞いた。

生きていこうとすることを象徴する言葉

『震えたのは』は、批評家の若松英輔さんが当時編集長を務めていた雑誌『三田文学』の2014年夏季号の巻頭に寄稿した10編の詩群の表題からとっている。

その最初の詩はこれだ。

久しぶりに出てみて気がついた

街の外気感は

なんと強力なことか

そして動的だ

この真っ只中で皆んな生きているんだ

(『震えたのは』より)

「怖くて震える」「心震える出来事」など、「震える」という言葉はネガティブな意味でも、ポジティブな意味でも使う。この言葉をどう捉えているのだろう。

「怖いという意味での震えもあるし、新たなことをする、新たな道に行く、今までになかったことに踏み出していくことで、震える。期待やら不安やら色々混ざり、立ち向かっていこうという感じの震えもあると思います。もちろん嬉しいと思って震えることもある」

この詩は、筋ジストロフィーの進行で生活の全てに介助が必要となり、家に閉じこもるような生活が続いた後、ヘルパーの力を借りて外出を始めた時に歌ったものだ。

「それまで両親の介助で過ごしてきたのですが、両親も高齢になって病気もあり、これから先のことを考えると行き詰まる。ヘルパーの手助けを借りて生きていくことを決め、1人外出することも、新しいことをした結果、生まれてきたことです」

「家にいる時の空気感と、街の喧騒の中に出かけた外気感。その違いに気づいて感動した震え。違う世界に触れ、この中でみんなが生き、その中の1人として自分もいるということに心が震えたわけです」

「誰しも生きていく中で新たなことをする瞬間があると思うのですが、前に踏み出していくときの震えがある。そして、出て行った先でいろんな思いに動かされて、また心が震える」

「生きること、生きて行こうとすることそのものを象徴したような言葉で、タイトルにふさわしいのではないかと思い、それを基調に一つの本にしました。編集者の村井光男さんと話し合っていくなかで自然に決まっていきました」

社会の只中で生きるその姿を書く

あとがきで、第一詩集の『点滴ポール 生き抜くという旗印』では「生き抜くという旗を掲げると宣言した」とし、第二詩集では「社会の只中で生きる思いを込めた」と書いた。

自分や家族、周囲の医療者やヘルパーと向き合う詩が多かった前作と比べ、世界が広がった。

「前作以降、新しい経験の連続で人間関係が広がりました。限られた人間関係の中で世界が閉じていたのが広がっている。仕事を始め、ヘルパーの介助を入れるなど暮らしぶりも変わってきています」

「前作では、自分の決意のようなものを書いているわけですが、生き抜くという旗を掲げて、生きることは続いていく。生き抜く中でのことを歌い、社会の只中で生きる思いを歌ったのが今作です」

「1人で生きるというわけにはいかないので、社会に漕ぎ出して、荒波や向い風を受けながら生き続ける。誰もが持つ生き抜くという旗印を、実行していく姿がそのまま今作に表れているのではないか。基本の線としては一貫していると思うのです」

生き抜くという決意を表した「旗」。今回の詩集にも「旗」の詩が出てくるが、前作とは趣が違う。

点滴ポールに

経管食

生き抜くと

いう

旗印

(『点滴ポール 生き抜くという旗印』より)

旗幟(きし)とは

所属でも立場でもない

人間としての旗幟

ただ一本

ひるがえす旗のことである

白い旗でも

赤い旗でも

星条旗でも

日の丸でもないこの空に

豊旗雲をなびかせて

(いずれも『震えたのは』より)

「旗という言葉の使い方にも変化があります。生き抜くという旗印も自分の旗で、『点滴ポール』では、私個人の境涯の象徴として点滴ポールと経管食を旗としている。今作では、自宅や家族などの閉じられた世界から、社会や世間へと世界が広がっていき、旗もより外に開いたものになっているのではないでしょうか」

よたよたしながら困難を切り返す

2006年から2020年までに作った詩をほぼ時系列に並べた今作。新たな病気や社会の壁に阻まれる中でいくつもの試練があった。

困難を受け止め、前向きに転換させる表現が目立つ。

表題の言葉をとったこの詩は、31歳の時、へそに膿瘍ができて手術を受けなければならない時に書いた。

昏い谷底を前に

震えたのは

生きているから

温かい血が

通っているから

(『震えたのは』より)

もし腹膜に癒着していたら、開腹手術に切り替え、全身麻酔になる。その場合、麻酔から目が覚めない可能性もあると告げられた。

「筋ジストロフィーも抱えて、新しい病気に見舞われて、なんでこんなに次々と困難が降りかかってくるのだろうと追い詰められた時の詩です。受け止めないといけないけれど、受け止めきれない。だけどなんとか頑張らなくては、なんとか踏みとどまらなくてはと思い、すこしでも切り返したい」

「生きているからこそ、予想もしない大きなことがドカンと降りかかってくる。足元からいきなり現れる。たじたじとなって震える。それに対し、生き続けるには打ち返すしかないのです」

この詩も同じ頃に書いた。向かい風こそが飛翔の力になるとよむ、力強い詩だ。

飛翔しようと

助走が極まった

ぼくの本気を見て

今 吹き出した

向かい風

(『震えたのは』より)

「そんなに勇ましいわけではなく、へろへろと、よたよたと震えながら打ち返す。ちゃんと打ち返せないかもしれないけれども、なんとか打ち返そうとする姿勢というか、態度というか、そんな心持ちを詩にしているのだと思います」

そうして詩にすることで、自分の心を支えてきた。

「言葉にすることで自分を励ましているようなところもあると思います。そういう詩が、私の詩には割と多い。そういう角度、そういう見方。それは病に向き合う中で身につけた心持ちなのかもしれません」

空や海を思わせる青の装丁 兄の花の挿絵

この詩集は、青色の装丁も印象的だ。

これまで自身が生きることを、航海や航空に例えて詩を書いてきた岩崎さん。航というペンネームも、サン=テグジュペリの『夜間飛行』を読んで感動し、「航海」「航空」という意味を込めてつけた。

第一詩集から担当してきたナナロク社の編集者、村井光男さんは装丁の狙いをこう語る。

「表紙は波にも、豊旗雲のたなびく空にも見えます。作品の『震え』にある多義性を、海と空を思わせる水色に、孤独に溺れることも墜落することも、自在に泳ぎきり飛翔することもできるイメージで、デザイナーの鈴木千佳子さんと本に形づくりました。また、そのなかでも変わらない、小さくも凛とした強さとして岩崎健一さんの花の絵を挿んでいます」

岩崎さん自身もこう語る。

「詩集にとても合う装丁にしていただきました。海のようにも空のようにも見えますし、単調ではない波のようなタッチで揺らぎを表していたりもする。点滴ポールの巻頭歌で見た空や、航海する船に自分を託して歌った詩もありますが、いろんな波や嵐を越えて自分の人生を生き抜いていく思いをデザインとしてしっかりと打ち出してもらえて、素晴らしい仕事をしていただいたなと感謝しています」

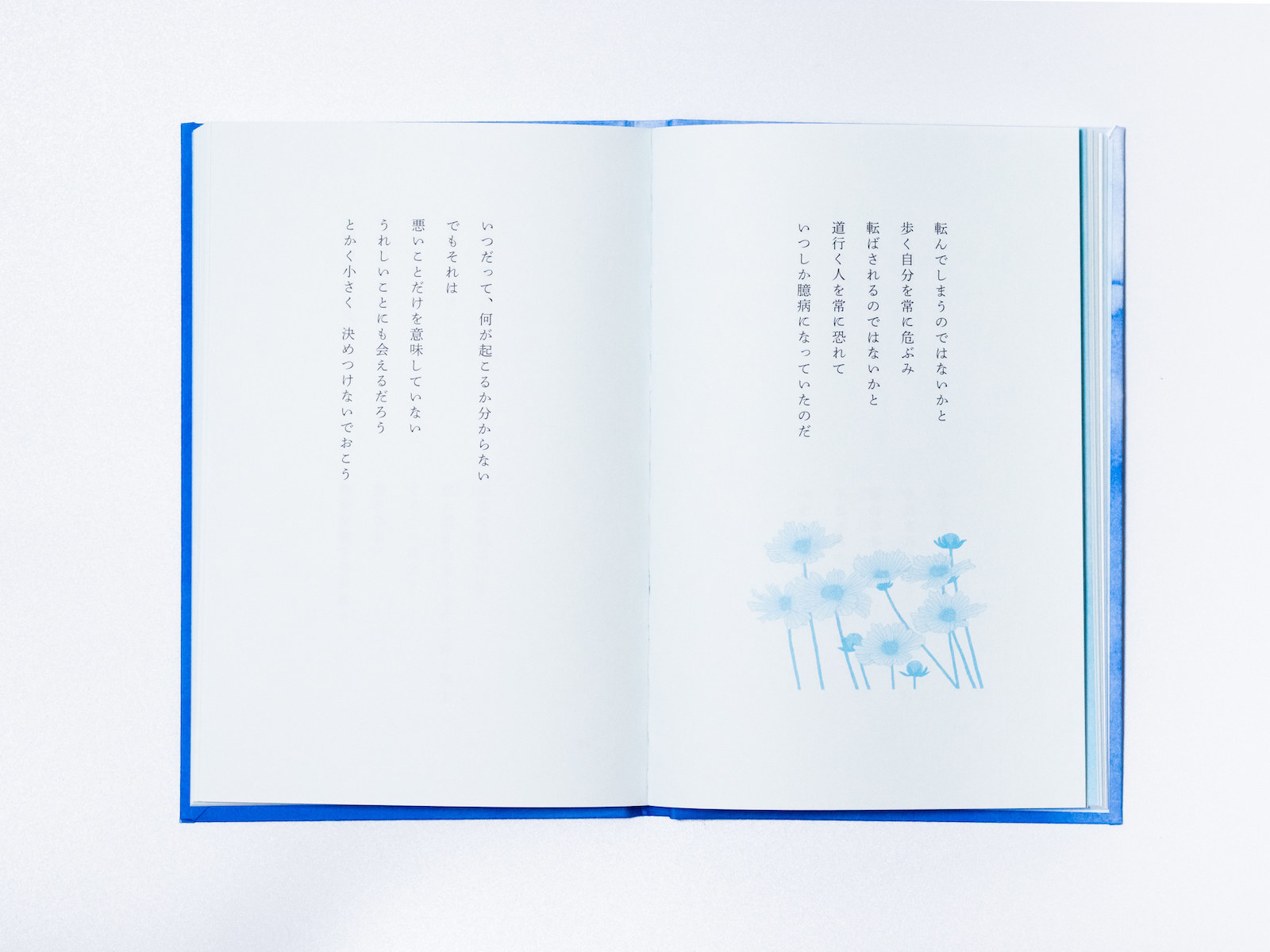

同じ病を生きる7つ年上の兄、健一さん(52)の花の絵も青色で、そこかしこに添えられる。

「波間に花が浮かび上がってくるような形で、本を1ページずつめくっていくとそういう詩があって、花があって、波がある。兄と一緒に画詩集『いのちの花、希望のうた』を出しましたが、今回もこういう形で作ることができて嬉しいことです」

波や空の中に浮かぶ花は何を表すのだろう。

あなたは

誰にも妨げられない

必ずや

蔓は自在に伸びゆく

朝顔の花

(『震えたのは』より)

「生きていく中で出会う色々な嬉しいこと、出来事でもあるし、出会いでもある。人が花になる詩も書いていますし、『あなたが花』という表現もしています。自分の内心にある花でもありますし、自分の存在の底にある光でもある。様々なニュアンスがありますね」

(続く)

【岩崎航(いわさき・わたる)】詩人

筋ジストロフィーのため経管栄養と呼吸器を使い、24時間の介助を得ながら自宅で暮らす。25歳から詩作。2004年から五行歌を書く。ナナロク社から詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』、エッセイ集『日付の大きいカレンダー』、兄で画家の岩崎健一と画詩集『いのちの花、希望のうた』を刊行。エッセイ『岩崎航の航海日誌』(2016年〜17年 yomiDr.)のWEB連載後、病と生きる障害当事者として社会への発信も行っている。2021年6月15日に、第2詩集『震えたのは』(ナナロク社)を刊行した。

ウェブサイトは「航のSKY NOTE 」。Twitterアカウントは@iwasakiwataru BuzzFeedでの寄稿はこちら。