安倍晋三首相が、東京五輪に向けたサマータイムの導入を検討するよう、自民党の部会に指示した。

あまり知られていないが、日本では過去、サマータイムが実施されていた。戦後すぐのことだ。

「サンマータイム」と呼ばれた制度は、3年で幕を閉じることになった。その理由のひとつは、世論の反発だ。

廃止を希望する理由は以下の通りだったそうだ。

・「農(漁)村生活にぴったりしないし、つい労働過剰になる」(26%)

・「慣習を変更されることを好まない」(22%)

・「保健上よくない(疲れてだるい)」(16%)

一方、続行を希望する意見はこのような形だった。

・「労働条件や民間企業に好影響(能率があがる)」(25%)

・「余暇を利用できる」(21%)

・「保健上よい」(16%)

こうした世論や電力受給の改善を受け、結果として、翌年度にサマータイムは廃止されることになった。

これだけではない。実は「サンマータイム」の導入は、戦前にも検討されていた。

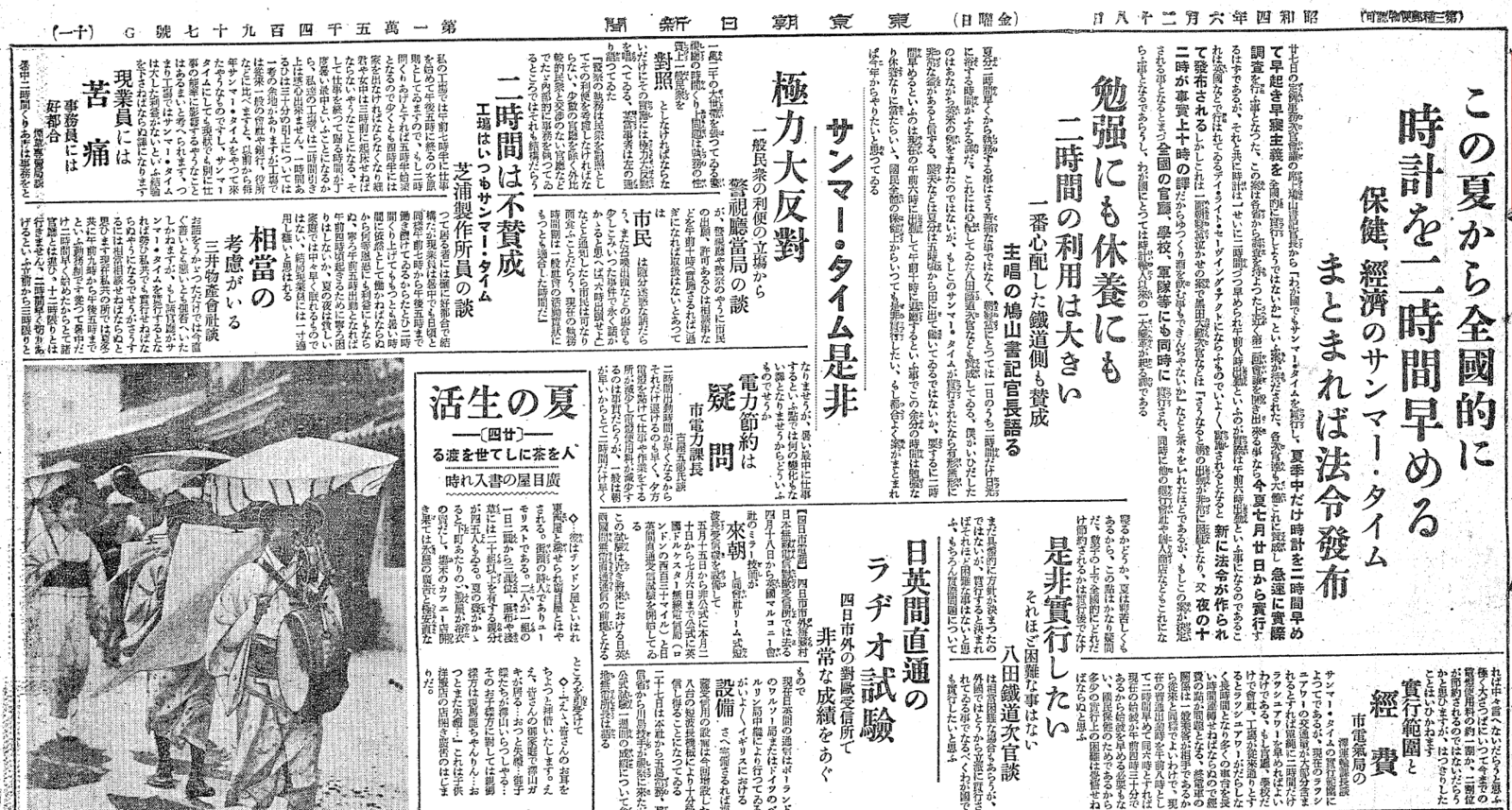

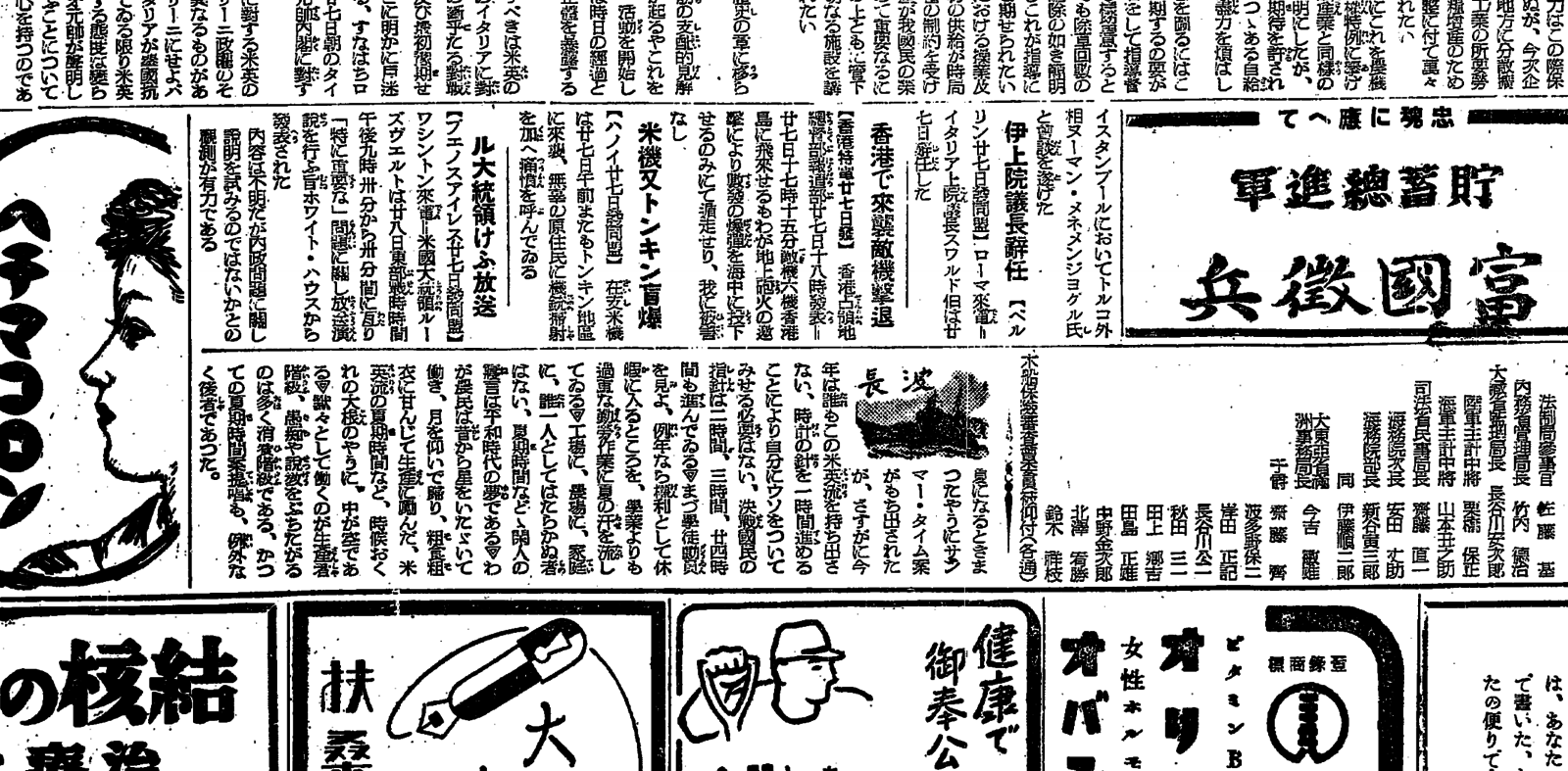

戦時中にも、同様の議論は繰り広げられていた。これは1940年2月2日の読売新聞だ。

一方、戦時体制がさらに強化された1943年7月には、批判的な論調も展開されていた。

サマータイムは、果たして導入されるのか。「五輪に向け、2年限定」という報道もある。

菅義偉官房長官は7月30日の会見でこう答え、慎重な姿勢を見せている。

「サマータイムは一つの提案として受け止めるが、国民の日常生活にも大きな影響を生じるものだ」

NHKの世論調査(8月3〜5日)では、「東京オリンピック・パラリンピックの暑さ対策としてのサマータイム」の導入に賛成が51%、「反対」が12%、「どちらともいえない」が29%だった。