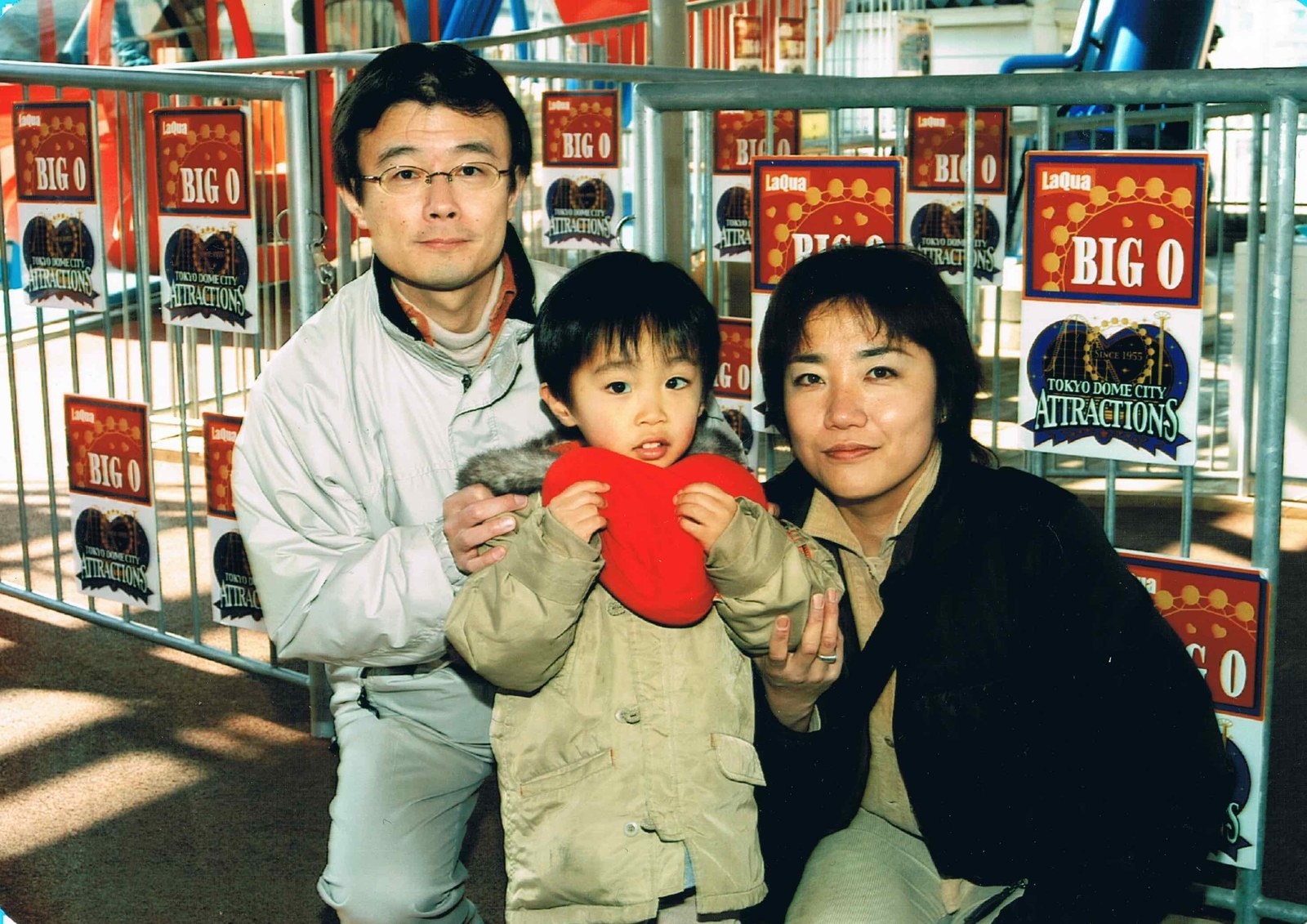

最愛の息子を保育事故で亡くした、ひとりの母親がいる。

その事実を認めることができず、数年間にわたって苦しみ続けた彼女。新しい人生を歩もうと、カメラを手に取った。

遺品を撮影することを通じて、息子の死と、向き合うために。

榎本八千代さん(49)のひとり息子、侑人くん(当時4)が埼玉県の上尾保育所で亡くなったのは、2005年8月10日のことだった。

園内で遊んでいるうちに、行方が分からなくなった侑人くん。ちいさな本棚に隠れたことに気づいた人はいなかった。

ぐったりとした状態で見つかったのは、1時間ほど経ってから。熱中症で病院に救急搬送されたが、ちいさな体は、耐えきることができなかった。

「何が起きたかまったく、わかりませんでした」。BuzzFeed Newsの取材に応じた榎本さんは、当時をそう振り返る。

保育士たちが目を離している間に起きた、事故。榎本さん夫妻は民事裁判を起こして真相を明らかにしようとしたが、「なぜ侑人が死んだのか」という疑問の答えは見つからないまま、裁判は終わった。

外に出られなかった数年間

長年の不妊治療の結果、ようやく授かった最愛の息子。その死を簡単に受け止めることは、できなかった。

「それから3〜4年間、ほとんど家にいました。子どもを亡くし、何もすることがない。何をしていいかわからなかったんです」

心療内科へ通院し、抗不安薬や睡眠剤の処方を受けた。食事は生協の宅配で済ませ、テレビをずっと見ていた。それも、子どもたちが映る地上波ではなくCNNのニュースを。

高度不妊治療に挑戦したが、うまくいかなかった。何も手につかない時間がただ流れるだけの毎日が続いた。

まったく違う人生を歩みたい

榎本さんがようやく社会と関われるようになったのは、2013年ごろ。7回忌を終えて、「このままじゃいけない、外に出ないといけない」と、模索を始めた。

「最初は保育事故の啓発活動に一生懸命になってみよう、とも思ったんです。喪失経験がある人のボランティアとかも。でも、それはけっきょく嫌だなと」

「本当は私には普通の生活があったはず。自分がずっと被害者でいるのも嫌だったし、侑人に保育事故の象徴にもなってもらいたくなかったんです。あの子はそのために、死んだわけではない」

まったく違う人生を歩んでみたい。そうでもしないと平常な気持ちでいられないから。

そう感じた榎本さんは、高校時代に美大を志した時期があったことを思い出して、大学への入学を志す。

「子どもがいたらできなかったことをやろうと思ったのかもしれません」

写真のことは、何も知らなかった

2014年4月、京都造形芸術大の通信教育部に入学。スペースなどの問題から、「うちじゃ絵を描きづらいな」なんていう軽い気持ちで、写真を専攻することにした。

でも、肝心のカメラのことは、何も知らなかった。

レンズが交換できることさえわからない。授業で名前が出た写真家・森山大道さんも、「アレ・ボケ・ブレ」もわからなかった。クラスメートに笑われたこともあった。

それでも榎本さんは、みるみる写真の魔力にとりつかれていく。

仕事の合間を縫って大学の授業に励んだ。毎日のように写真展に通い、写真集を読み漁り、授業外のワークショップにも足しげく通った。

「すごい熱の入れようだね、ってみんなに言われました。病に取りつかれたようだって。でも、やることもなかったし、勉強も楽しかったから」

いま思えば、息子の死の穴埋めをしようと、必死だったのかもしれない。

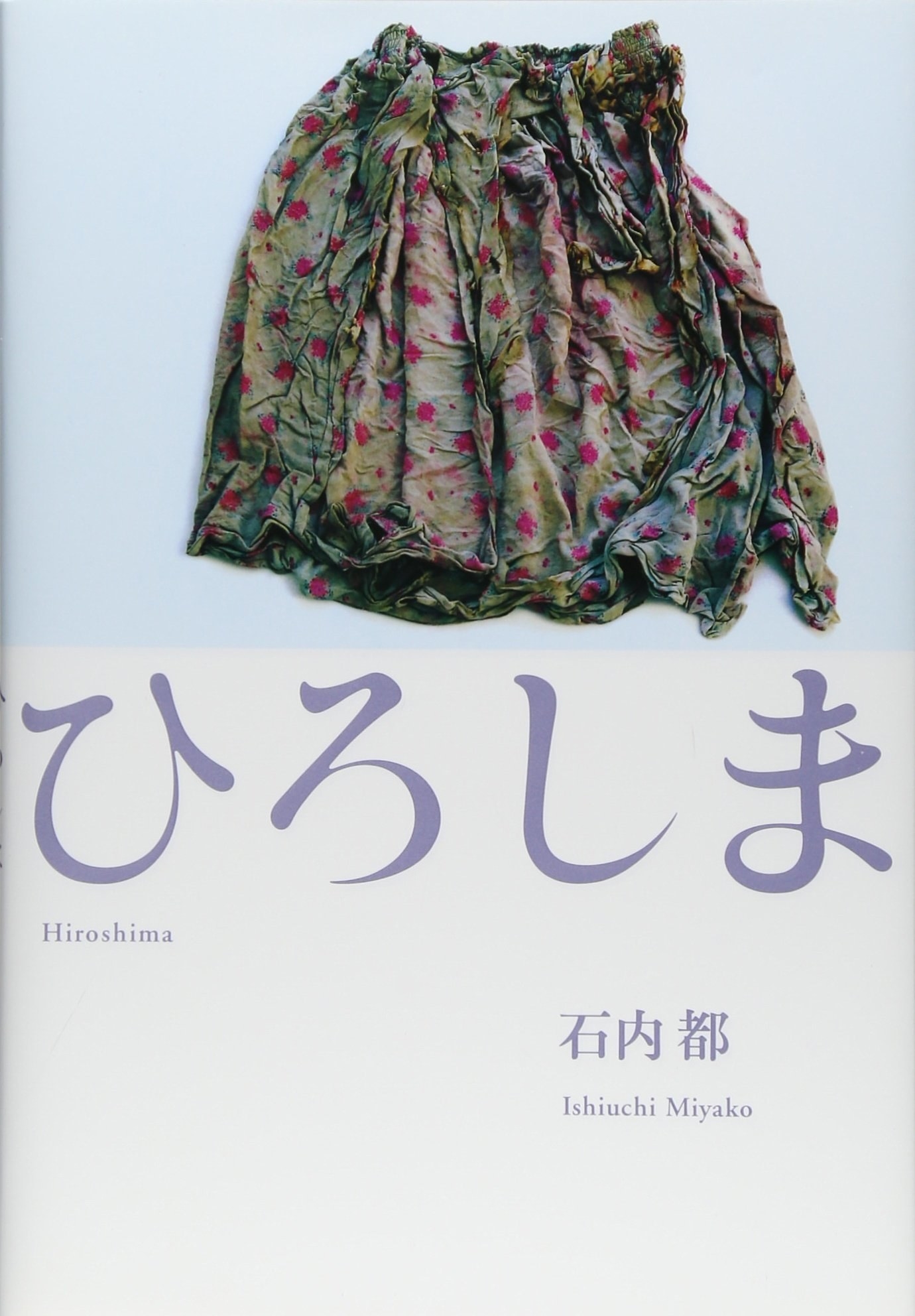

石内都さんの写真との出会い

卒業制作で侑人くんの死をテーマにしようと決めたのは、3年生になってから。

「違う人生」を歩んでいた榎本さんは、クラスメートには息子を亡くしたことを隠し続けていた。

きっかけは、写真家・石内都さんの作品との出会いだった。写真集「Mother’s」「ひろしま」で自身の母親や被爆者たちの遺した「もの」の撮影している女性だ。

「石内さんの写真集を見て、衝撃を受けたんです。亡くなった人のものを撮影し、発表する方法があるんだと。そしてこれは、私がやらなくてはいけないことだ、とも」

「心の整理をする区切りにもなる。そういう時期がきたんだと思えました。写真を始めたのも、きっとこのためだったんだと、すべてがリンクしたんです」

苦しかった作品づくり

「20050810」。彼女の卒業制作のタイトルは、侑人くんの命日だ。

アルバムには、左側に侑人くんの遺品を、右側に自宅から保育所までの景色を並べている。

「私の家から出て、保育所で亡くなる彼の、短い人生そのものなんです。たった20枚ずつ。皮肉というか、シュールというか。本当、かわいそうですよね」

1年間をかけた制作は、「本当に苦しかった」と振り返る。

10年ぶりぐらいにオモチャや靴などの遺品を詰め込んだ箱を開けた瞬間、「膝がガクッと落ちて、倒れこみたくなる気持ち」に襲われたという。

「そういえば私、そうだったんだな。普通に楽しく大学生活を送っていたんじゃなくて、息子を亡くした母親だったんだ、と気がつかされて……」

撮影のためには、ひとつの被写体に対して何百回もシャッターを切ることもある。そのたびに、「元気な侑人の記憶」が蘇ったという。

それでも、作品を撮影しようという気持ちに変わりはなかった。ファインダーを通して、遺品と、そして侑人くんの死と向き合おうと強く決めていたからだ。

以前、医師から、「悲しみはドラゴンみたいなもの。いなくならないけれど、飼いならして箱に入れてしまっておこう。ただ、そこには鍵をかけなくても良い、見えていて良い」と言われたことを思い出した。

「それを、この撮影を通じて、いまやらなければだめだと。年をとったらもっと辛くなるかもしれない。いつまでもこのまま認めないんじゃなくって、侑人の死と対峙しないといけないんだと」

死を認め、向き合うために

侑人くんが最後に身につけていた服の写真もある。

服はほとんど全部捨ててしまったが、これだけは捨てられなかった。胸のところに、救命隊員が破ったあとがある。これを撮影しているときには、泣き崩れた。

2016年8月10日。侑人くんが亡くなって11年目のその日には、保育所の建物を撮影した。家からたった数分のところにあっても、それまで、ずっと避けて通ってきた場所だった。

「その日に行かないと、だめだと思っていました。これも対峙のたいせつなステップだと」

写真は歪んでいて、ブレブレだった。うまく立つことも、カメラを構えることもできなかったからだ。

「早くその場から逃げ出したくって。でも、その時の私の気持ちをよく表しているんだからと、撮り直しはしませんでした」

アルバムの最後は、侑人くんが亡くなった本棚の写真で終わる。市の保育課から提供してもらったものだ。

遺品と、私の人生の「解放」

榎本さんは、今回の写真集の作成を、「対峙と解放」と表現する。写真集には、こんな文章を記した。

「喪失」についてあまりにも突然すぎるために

私たち親は「それ」を認める事ができません。

そしてその「遺されたもの」を見つめながら

「なぜなのか」という疑問をいつも胸に抱いて、残りの人生を生きていくのです。

これらの写真は、息子の事故から12年を経て それでも処分ができなかった「遺品」と亡くなった保育所を撮影したものです。

これは私の「喪失」への対峙でありながら

「遺品」の私からの解放でもあり

「遺品」からの私の残りの人生の解放でもあります。

榎本さんはゆっくりと言葉を探しながら、言う。

「決して侑人のことを忘れるということではないんです。かわいそうな母親と、かわいそうな息子から解放したいという思い。いままで認めなかった死を認めるというのは、そういうことなんです」

「20050810」は今後、海外のコンペに応募する予定だ。

これからも、写真を続けていくつもりでいる。年に1度はギャラリーで個展を開きたいとも思っている。

「同じような経験をした人たちの『喪失の可視化』をお手伝いしたいと思っています。痛みがわからない人じゃなく、私だからわかるよと言ってあげられる場面があるはずですから」

「家族を失った人、友人を失った人。恋人と別れた人、仕事を失った人……。世の中には色々な喪失がある。それぞれの人たちが、その経験と対峙できるきっかけをつくれる写真家になりたい」

アーティストとしての新しい人生を踏み出せた。そんなことを語る榎本さんの表情は、とてもポジティブなものに見えた。

榎本さんの作品は3月19日まで、京都造形芸術大学の京都瓜生山キャンパス「卒業・修了制作展」で展示されている。