「差別する意図はなかった」「私は差別したわけではない」。そんな謝罪文句を何度聞いたことがあるだろうか。

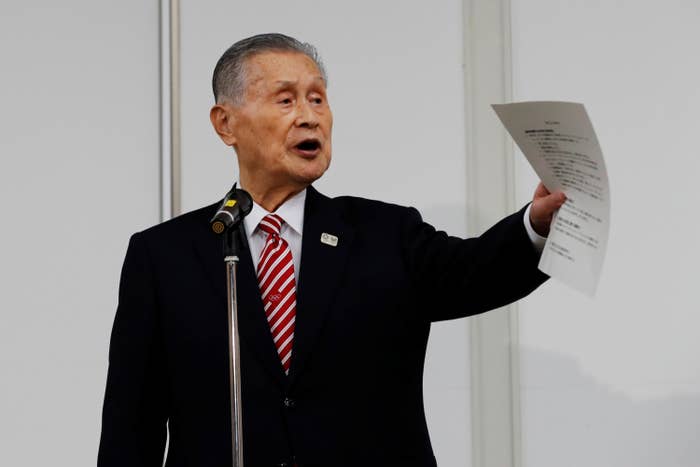

東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の会長としての発言を女性差別と批判された元首相の森喜朗氏が「女性を蔑視するとか、そういう気持ちは毛頭ありません」と言ったことは記憶に新しい。

人種や障害、セクシュアリティ。様々な社会課題が注目されるたび、同じような言葉が繰り返されている。そこには「気づかないでいられる人々」たちの存在があるのではないかと、研究者は指摘する。

「社会問題が取り上げられるたびに、型にはまった否認の言葉が出てくることに、まずは注目するべきではないでしょうか。多くの人が『自分たちは森さんじゃない』と思いたいかもしれない。でも、すべてに気づける人はいないんです」

日本におけるレイシズムにくわしい、社会学者のケイン樹里安さんは、そう疑問を投げかけた。いったい、どのような意味なのか。話を聞いた。

ーーケインさんが使われている「気にせずにすむ人々」「気づかないでいられる人々」という言葉。いったい、どのような意味があるのでしょうか?

マジョリティという言葉は「多数派」、マイノリティは「少数派」と訳されることが多いですよね。とはいえ、ずっと違和感を覚えていました。

大学の授業ではジェンダーやセクシュアリティ、障害や人種にまつわる社会問題をテーマとして扱っているのですが、ある学生から「結局マジョリティって何者なんですか?」と聞かれたことがありました。

そのとき、とっさに出てきたのが「気にせずにすむ人々」「気づかないでいられる人々」という言葉だったんです。

マジョリティは、社会に不公正・不平等があるという問題を、そもそも気付くことができない。もしくは気付いたとしても、スルーできる、立ち去ることができる。そうして、意図せずともそのような構造の維持や再生産に加担してしまうのです。さらには、問題を見て見ぬフリをすることで、利益を得ることもあります。

一方でマイノリティは、進学や就職、昇進など、日々の生活の様々な局面で、情報や資源、機会へのアクセスを阻まれたり、不利益を被ったりしています。したがって、社会の問題点を「気にせずにはいられない」のです。

そうもしないと、スタート「実力勝負」のスタート地点にすら立てないこともあるからです。マジョリティとマイノリティ 、両者には、大きな違いがあります。

「気付かないでいられる人」と同じような意味合いで「アンコンシャス・バイアス」(無意識の偏見)がよく使われていますが、この言葉は視界をクリアにしてる一方で、注意が必要な言葉でもあります。構造に気付きながらもスルーしている人を免罪できてしまう言葉ですから。

「わきまえておられる」から見えること

ーー森氏はどのような点において、「気付かないでいられる人」だったのでしょうか。

たとえば、「わきまえておられる」という発言に注目してみましょう。

組織のトップとして、自分に異を唱えるような「わきまえていない」人たちを排除し、イエスマンばかりを集め、しかも、そのメンバーの「資格」がジェンダーによって左右されていたということが明らかにとなりました。

つまり、大きな組織のトップが、ステレオタイプに基づいて、女性たちが発言・活躍する機会をそもそも奪ってきたといえます。そのうえで、そうした判断を正当化する発言を行ったわけです。

「ジェンダー・ギャップ指数2020」で153か国中121位の日本社会において、しかも、政治・経済分野を中心に女性登用が遅れている問題があるなかで、そうしたジェンダーの問題に気づいていない、いや、「俺がまた悪口言ったとなるけど」と発言していますので、気づいたうえで正当化しようとしたのでしょう。

あの場所が、ジェンダーに関わる問題発言を許容していたことも、問題です。笑い声をあげることができるような、「気にせずにすむ人々」がほかにもいた、ということですから。

さらに、森さんが今回の発言について「家族に怒られた」と家族間の問題に矮小化したことも問題です。社会における不公正・不平等にコミットしないと宣言していることになりますから。

また、本人からも批判者からも「老害」という言葉が用いられましたが、年齢の問題では片づけられないでしょう。同じ年代であれ異なる年代であれ、発言を擁護し加担している人もいれば、変えようとしている人々もいるのですから。

「普通のおじいちゃん」だとしても

ーー森氏をめぐっては「女性蔑視みたいなことを感じたことはない」「ごく普通のおじいちゃん」などという家族の言葉も報じられました。

非常に厄介なことは、何かに気づかないでいられること・気にしないですむことは、個人が優しかったり、家族思いだったりすることと、両立してしまい得るんですね。

たとえば、アメリカで暮らす善良で家族思いの白人警察官が、身に着けた偏見に基づいたまま仕事を行うことで、次々と黒人を不当にも逮捕し、殺害していることが起こっているわけです。

善良であることは差別と両立してしまう局面があるのです。それは、「気にせずにすむ」立場にいるかもしれない自分の姿に、気がつかないことも1つの要因となります。

そもそも、全てのことに「気付ける」人はいません。特定の社会問題に心を寄せてコミットして発言している人が、ほかの差別問題に無頓着であることも、残念ながらよくあります。

こう偉そうに言っている僕自身も、オンライン授業の課題に使った動画配信サービスで日本語字幕が出ないために、聴覚障害者や日本語学習者の参加を阻んでしまいかねなかったということがありました。

自分自身が健常者中心主義・日本語話者中心主義のサービスを何気なく利用することで、「気づかず」に、彼らを周縁化させてしまう構造に加担していたんです。

意図せずして、自分が「マジョリティ」の立場で社会の不公正・不平等を支えているかもしれないーー。わかったつもりにならずに、自己点検をすることが大切なのかもしれません。

「否認するレイシズム」とは

ーーとはいえ、人は自らが加担していることを否定しがちですよね。日本において「人種差別がない」という主張が広がることを、ケインさんは「否認するレイシズム」と呼びました。

日本において外国にもルーツをもつ若者が経験している実態を描いたNIKEのCMが注目をされたとき、「日本には人種差別はない」という声が多く聞かれました。これを、「否認するレイシズム」と呼びました。

「気にせずにすむ人たち」は、自らが人種差別に「加担している」ということを認めたくないんですよね。自分を悪いやつだと思いたくない。知らず知らずであったとしても、認めたくはない。

あるいは、もっとシンプルに「自分は見聞きしたことがないから」と、自分が気にもとめていなかった場所で行われている差別を否認することで、自分が差別に巻き込まれない社会にいるんだと思い込みたいのかもしれません。

また、自らがいまいる立場は、自らの努力の結果だと思いたい、ということもあるでしょう。自分が不公正・不平等に相対的に巻き込まれえない「特権」があるということに「気づきたくない」のです。

こうした「否認」は、レイシズムだけで見られることではありません。先ほどの例にもあったように、この話をしている僕を含めて、いつでも差別や抑圧に加担し得るし、傷つけられることも、傷つけることもあり得るんです。

批判は「気持ち悪い」のか?

ーー森氏もまさに「否認」していましたね。一方で、こうした問題が話題になるたび、声があがったことを批判、否認するような言説も現れますよね。

声をあげている人たちに対して、「私の周りにはそういう問題はない」「どっちもどっち」などと否認するような言葉は、毎回出てきますよね。

これらはどれも、気にせずにすむ人々同士で、構造的な格差や不公正・不平等に目をつむることができる言葉なんです。声をあげようとしている人たちを黙らせてしまう効果もある。

批判が強まった結果、森会長が辞任に追い込まれたことを「気持ち悪い」と評した著名人もいました。

男性による発言でしたが、無意識に自らが享受してきたジェンダーに基づく特権や利益を、否認することで守ろうとしているようにも写ります。問題のある構造によって利益を得てしまっているかもしれない、というどこか居心地の悪さから出た言葉なのではないでしょうか。

また、「自分たちだってしんどい」「みんな辛い」という否認もよくみられます。声をあげている人たちに我慢を強いるような言葉ですね。

とはいえ、「みんな辛い」といっても、相対的に不利益が集中する人としない人がいる以上、構造的な格差というものは、この社会にたしかにあります。

大切なのは、その「しんどさ」が何によって生まれているのか、なのです。個人の無遠慮さや無神経さとともに、社会の構造にも目を向ける必要があります。

「見えづらくされてきた」問題

ーー「気付く」「気付かない」はもちろんですが、悪気もなく、本当に「知らない」という問題もあるのではないでしょうか?

特に日本における人種差別では顕著ですが、そもそも「見えていない」から否認してしまうという問題もあります。

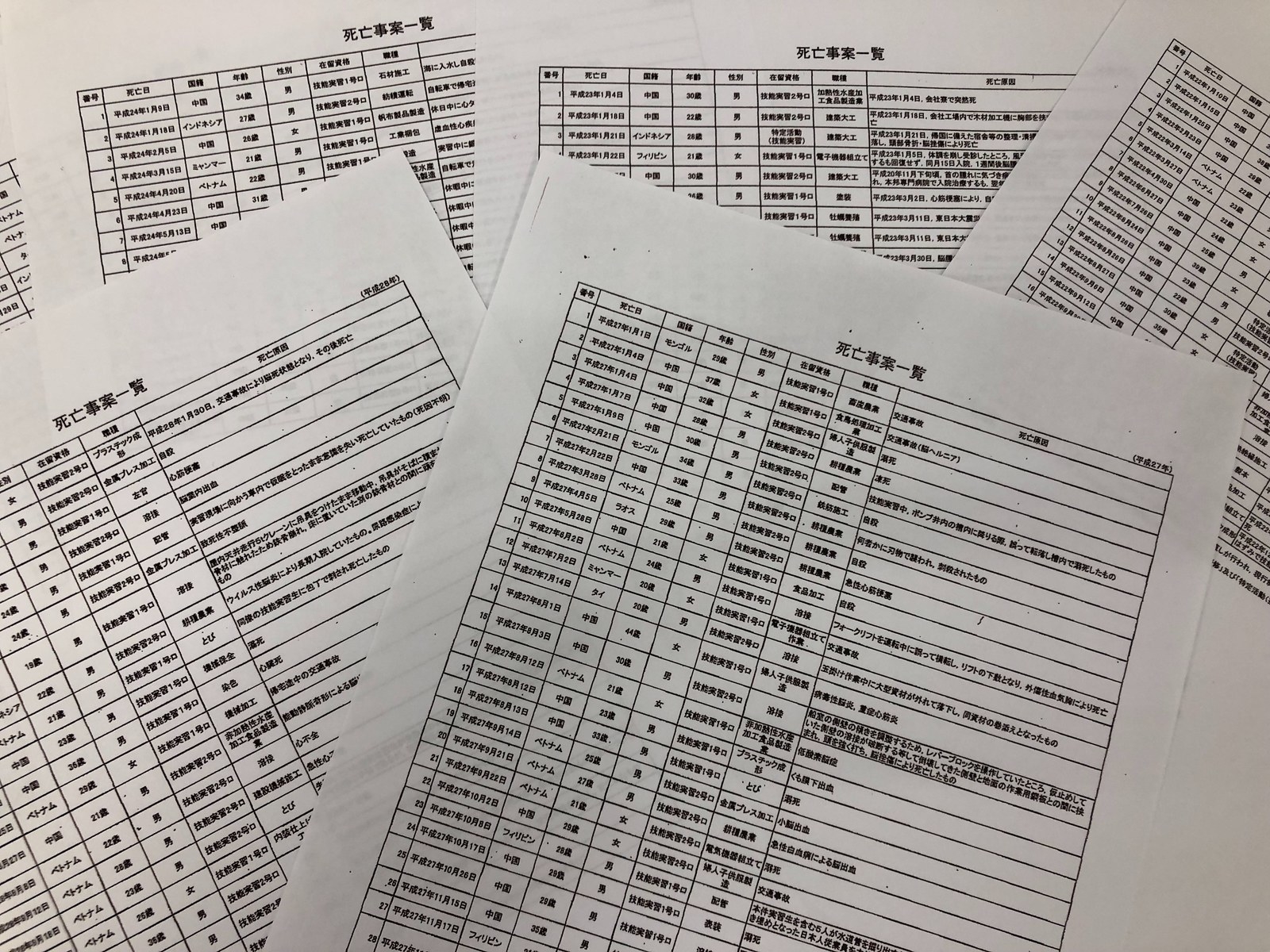

工事現場や農家には不当な労働を強いられた技能実習生が、コンビニには留学生がいて、クラスメイトや職場の同僚に外国にもルーツをもつ人々は、たしかにいる。けれど、どこか自分から遠くに離れた問題として考えてしまうんですね。

「日本は単一民族国家」という戦後に広まった紋切り型の言葉や、血統主義的なニュアンスを強く帯びた「日本人」という言葉が繰り返し使われ続けていることも背景にあるでしょう。

これは、気にせずにすむ人たちが、レイシズムを身近な問題として考える機会が相対的に少ないままにされてきたからなのかもしれません。見えづらくされてきた、とも言えるでしょう。

しかし、生活の機会や未来への可能性を現在進行形で奪われている人たちがいるのは紛れもない事実です。そうした不公正・不平等はちゃんとフェアにしていかなければならない。それが豊かな社会のはずです。

ようやく問題が「見える」ようになったにもかかわらず、問題の否認することで、「気付かずにいられる人たち」を免罪し、問題を放置してはならないのです。

ツッコミあえるように

ーー「豊かな社会」を目指すために、それぞれには何ができるのでしょうか?

社会を変えるためには、「この仕組みは絶対あかんやん」というものに、楔を打ち込んでいく必要があると思います。

SNSで意見を表明することも1つですが、自分の身の回りから、ちゃんと実行することが大切だと思います。

そこには、いろいろなレイヤーがあります。裁判を起こすこと。政治に訴え、法制度を改革すること。行政に訴え、自治体レベルで変えていくこと。職場の研修や、友人同士のコミュニケーションかもしれない。

身近な人と互いにそれぞれが「気付いていないこと」をツッコミあえるくらいの関係でいることも、よいのではないでしょうか。自分が「否認」をしているかもしれない、という自己点検も含め。

もしかしたら森会長は、身近でツッコミを入れてくれる人すらも遠ざけてしまったのかもしれませんね。

ケイン樹里安(けいん・じゅりあん)/ 1989(平成元)年生まれ。アメリカ人の父と、日本人の母を持つ。専門は社会学・文化研究。大阪市立大学都市文化研究センター研究員、大学・専門学校非常勤講師。「ハーフ」や外国にもルーツをもつ人々の問題経験、日本社会のレイシズム、よさこい踊りの身体実践。プラットフォーム HAFU TALK(ハーフトーク)共同代表。著作に『ふれる社会学』(共編著,北樹出版,2019)など。コーラと唐揚げが燃料。

2月17日(水)21:00からYouTubeでライブ番組を配信します。

路上で、SNSで、何気ない会話の中で。私たちには気付かずにはいられないことがあるーー。海外にルーツを持つ人々が日本で暮らすなかで経験する「気付かずにはいられない」痛みを通じて、日本社会に遍在する「差別」の問題を考えます。