コロナ禍で国が全世帯や福祉施設などに配布した布マスク、通称「アベノマスク」が沖縄県内の博物館に「資料」として展示されていることが、Twitterで話題を呼んでいます。

いったい、どのような意図があったのか。なぜ、いま現代に流通しているものを収蔵品として残す意義があるのか。学芸員に、聞いてみました。

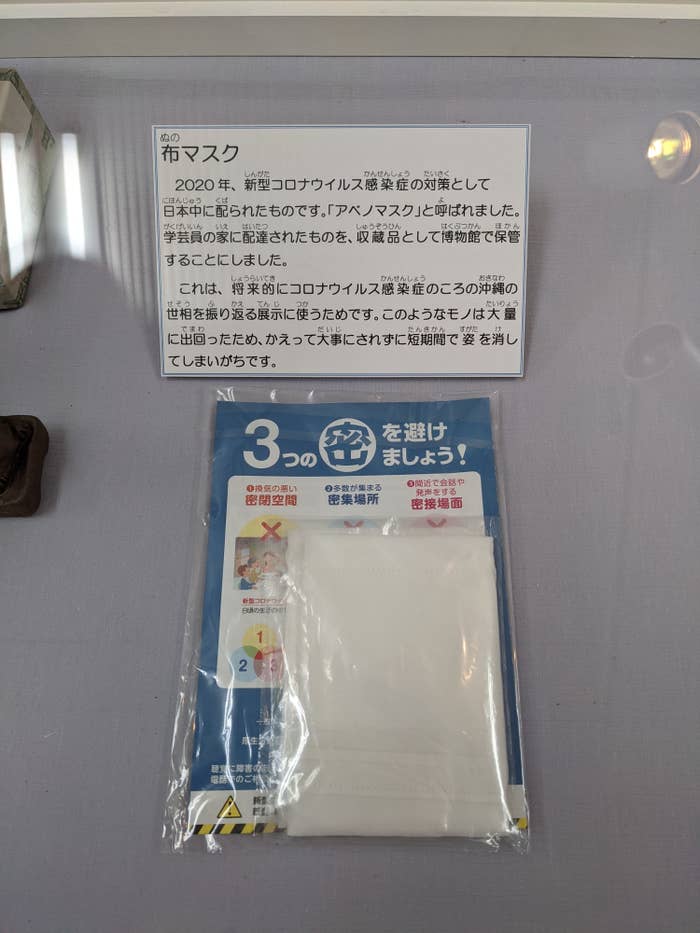

《2020年、新型コロナウイルス感染症の対策として日本中に配られたものです。「アベノマスク」と呼ばれました。学芸員の家に配達されたものを、収蔵品として博物館で保管することにしました。

これは、将来的にコロナウイルス感染症のころの沖縄の世相を振り返る展示に使うためです。このようなモノは大量に出回ったため、かえって大事にされずに短期間で姿を消してしまいがちです》

そんなキャプションとともに、「アベノマスク」を展示をしたのは、沖縄市立郷土博物館。

前年度に寄贈されたり、新たに収集したりした資料をお披露目する「新収蔵品展」のなかで展示されているそうです。いったい、なぜ昨年に配られた「アベノマスク」が博物館に…?

同館学芸員の川副裕一郎さんは、その理由について、BuzzFeed Newsの取材にこう語ります。

「2020年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、市民生活にも大きな影響があり、多くの方々がお亡くなりになったり、経済活動や人々の活動も自粛を余儀なくされるなど、悲しい出来事が続いた年でした」

「その年に政府をはじめ、国民一人ひとりが感染症対策にどのように努めたのか、どのような対策をとったのかを10年、20年、50年後の人々に紹介する資料の一つとして、当館学芸員に配送されたマスクを収蔵し展示したものです」

展示をめぐっては、Twitter上で大きく話題となった一方で、拡散する過程で批判的な意見も寄せられました。川副さんはどう思っているのでしょうか。

「展示説明に『このようなモノは大量に出回たため、かえって大事にされずに短期間で姿を消してしまいがちです』と書きました。これは一般的にマスクのような消耗品が、大量生産であるのになぜ残りにくいかを噛み砕いて説明したつもりでした。しかしこれが皮肉に読めてしまい、不快感を与えてしまったことを、本当に申し訳なく思っています」

「『説明が足りない』というご指摘もいただいております。これは本資料を「新収蔵品展」で展示しているためであり、新収蔵品展の説明が、ご寄贈いただいた経緯や収集意図の紹介が目的であることをご理解いただければと思います」

「歴史」を伝えるために

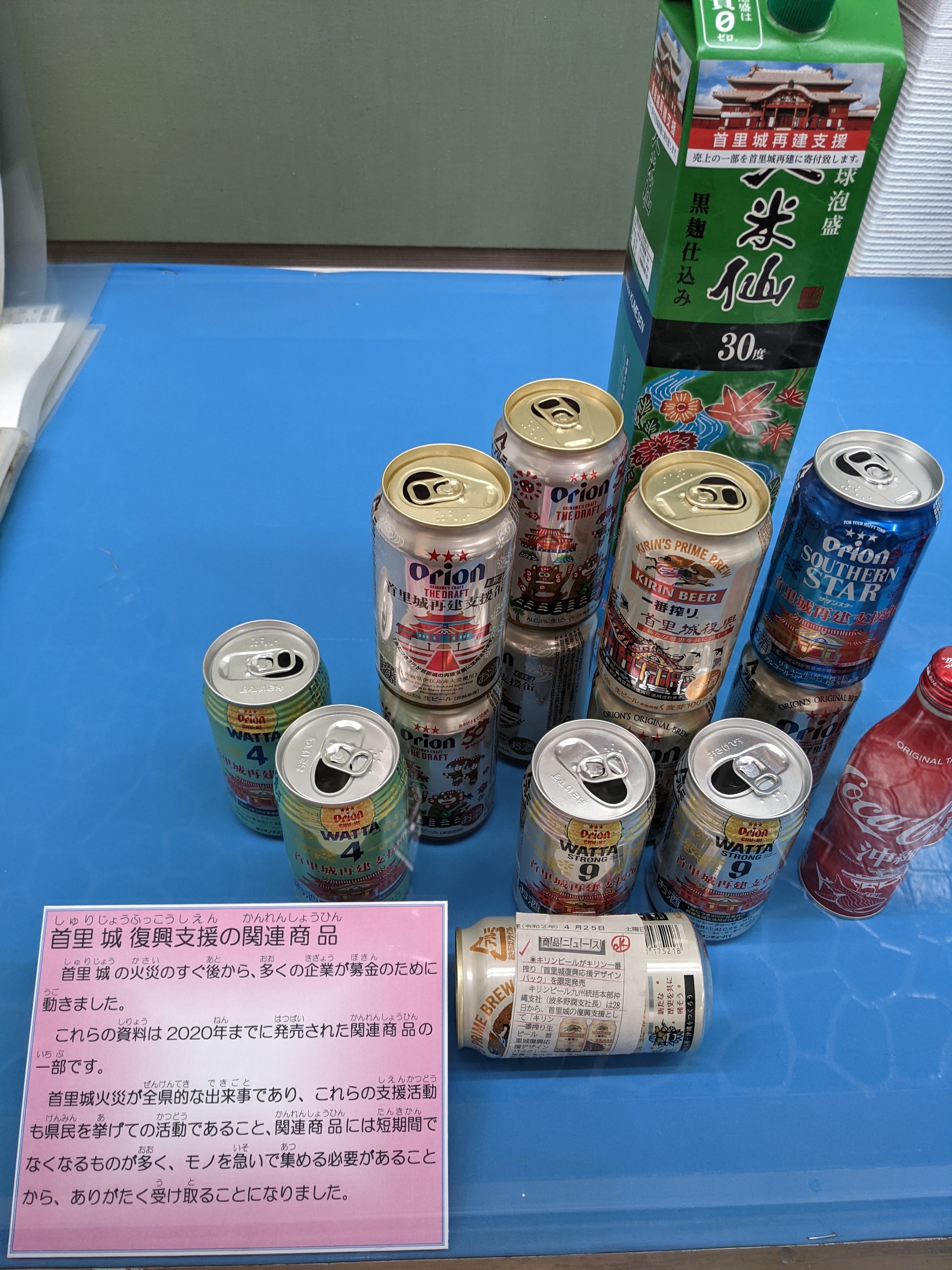

開催中の「新収蔵品展」ではこのほかにも、首里城火災の新聞記事スクラップ、首里城火災後の支援商品、採集した貝類など、現代のものが複数展示されているといいます。

つい最近まで、もしくはいまこの瞬間に流通しているものが、博物館に「収蔵品」として残されるのって、なんだか不思議な気分。その意義について聞いてみると、こう教えてくれました。

「地域差が縮まった一方で生活が多様化し、世界中の商品が流通している現代を記録し、資料を集めることは、途切れなく地域の歴史を伝え、2020年代以前や以後と比較するために、とても大事だと考えております」

「とくに現在はリサイクルやリユース、断捨離が重要視され、生活用具ですら残りづらい時代です。だからこそ生涯学習機関である博物館がさまざまな資料や記録を集め、現在の暮らしを後世に残していくことは意義があると思います」

コロナ禍においては、このほかにも「アルコール度数の高い消毒用の泡盛」の使用後の空き瓶などが資料として収集されているといいます。

消毒用アルコールが品薄になった際に販売されたもので、「今年の収集なので、2022年の新収蔵品展で展示します」。

あなたの身近にあるいろいろなもの、もしかしたら「歴史」の一端を担う資料になるかもしれませんね。