福島第一原発で、原子炉内の溶け落ちた核燃料を冷却するために水をかけることなどで生まれ続ける、高濃度の放射性物質を含む「汚染水」。

そこから放射性物質を取り除く処理を施した「処理水」をどう処分するかという議論が、大詰めを迎えている。

経産省は2019年12月23日、処理水の処分方法を検討する有識者会議に、放射性物質の除去処理を再度行い、薄めて安全基準を満たしたうえで

1)海洋に放出する

2)蒸気にして大気に放出する

3)その両方の併用

という、3案を示した。

国はいずれの案でも「安全性に問題はない」としている。

中でも、コストや先行実績などから最有力視されているのが、海洋への放出だ。

これに対し、福島県漁連は「国や東電が風評被害などへの対策をきちんと取らない限り、放出は認められない」という立場だ。

それは、処理水の放出への科学的な安全性よりも、むしろ福島県産の海産物の安全性を巡る消費者の理解が進まないうちに放出が決まってイメージが悪化し、ようやく上向きかけてきた水揚げと売り上げが落ち込むこと、つまり風評被害が起きることへの懸念に根ざしている。

一方で放出には、環境団体などから風評被害への懸念とは異なる立場での強い反対論が出ている。

どこに問題を感じるのか。それに対し、国や専門家はどう反論しているのか。処理水放出の安全性を巡る議論の構図を紹介する。

国側が示している方向性は

議論の前提となるのは、処理水の現状と、その処分を巡り国が示している方向性だ。

処理水はすべて、原発敷地内に置かれたタンクで保管されている。19年12月12日現在、福島第一原発の敷地内に並ぶタンク991基のほとんどに処理水が入っている。

国や東電は、このままでは2022年夏頃にタンクが満杯になるとしている。

タンクをさらに増設して処理水の貯蔵を続けることは「用地確保の観点などからも現実的ではない」としたうえで、貯め続けてきた処理水の処分方法を検討してきた。

汚染水はそのままでは危険なため、「多核種除去設備(ALPS)」などの浄化設備を通している。ただし、「トリチウム」という放射性物質は、ALPSの能力では取り除くことができない。

トリチウムは水素の仲間(同位体)で、核実験や原発の稼働によって人工的に発生するほか、宇宙線の影響で自然界でも常に生成されている。

そして、酸素と結びつき、水とほぼ同じ性質の「トリチウム水」となる。それが海や川、雨水、水道水、大気中の水蒸気に含まれ、人間は普段から体内に取り込んでいるという。

処理水を国と東電はどう説明?

経産省によれば、トリチウムが放出する放射線(ベータ線)のエネルギーは弱く、体内にも長く蓄積されずに排出される。食物連鎖で生物の体内で濃縮される「生物濃縮」という現象も起きないため、外部被ばく・内部被ばくともに、基準を守れば「科学的に安全」だとする。

日本は、全国の原発などでトリチウムを含む水を40年以上にわたり自然界に排出してきた。ただ、周辺の海水のトリチウム濃度は、WHO(世界保健機関)の「飲料水水質ガイドライン」の基準を大幅に下回っており、健康への影響は確認されていないという。

トリチウムの処分の安全性を巡る認識は国際的に共通しており、韓国や中国、イギリス、フランスなど各国も、それぞれの国の規制基準に基づいて大量のトリチウムを海や大気に排出している。

突出して排出量が多いフランスのラ・アーグ再処理施設では2015年、計約1京4000兆ベクレルのトリチウムを海や大気中に処分した。これは19年10月末現在の福島第一原発のタンク内のトリチウム総量(実測値と推定値の合計)の約16倍にのぼる。

一方で、いま貯蔵されている処理水のほとんどが、トリチウム以外の放射性物質を多く含んでいる。

これはALPS運用当初の不具合や、タンクに貯めるための安全基準を満たすことを優先して処理したのが主な理由だと、国や東電は説明している。

浄化処理によってタンクに貯める基準はすべての処理水でクリアした。だが、より厳しく設定されている環境に放出する際の基準を満たさない限りは、処理水を処分できない。

東電は、処理水を環境に放出する場合、もう一度浄化処理(2次処理)にかけ、トリチウム以外の放射性物質の量を可能な限り取り除き、放出基準を満たしてから行う、としている。

放出基準を満たせば、科学的な安全性に問題はないというのが、国側や東電の一貫した立場だ。

環境団体「危機感でいっぱい」

「危機感でいっぱいなんです」

そう語るのは、国際環境NGO「グリーンピース・ジャパン」エネルギー担当の鈴木かずえさんだ。

「置き場所がないから海に流す、というのは本末転倒」と、処理水の放出処分に反対する意向を表明してきた。

「小委員会の議論を見ていると、国はなんとか海洋放出に結論を持っていきたいという風にしか感じられないんです」

グリーンピース・ジャパンが処理水に対して望むのは、以下の2点だ。

・放出しないこと

・長期保管し、並行してトリチウム分離技術を開発し、適用すること

鈴木さんは「海はゴミ捨て場ではない」と強調する。

「放射性物質を海に流すというのは、海にゴミを引き受けてもらい、影響を小さくしてもらうということ。それは、いつかはやめないといけないと思うんです」

「ALPSで2次処理をしても、トリチウム以外の放射性物質がすべて基準値以下になるかわからない。それに(科学的に安全だとしても)本当は放射性物質を出さなければ出さない方がいいに決まっていますよね。基準値を満たし、線量が少ないからといって、リスクがゼロになるわけではないのだから」

グリーンピースは、原子力発電や、世界中で行われているトリチウム放出そのものに反対している。

「これ以上、自然界に放射性物質を放出しないでほしい。福島に限らず、世界でトリチウムを流す行為をやめてほしいと思っています。放出しなければ、風評被害が生まれることもない」

「世界の原発が止まれば、トリチウムは人工的に生まれません。それに、原発施設周辺での健康被害を報告する論文もある。トリチウムが原因ではない、と明らかになるまで調べてほしいです」

国側はどう考える?

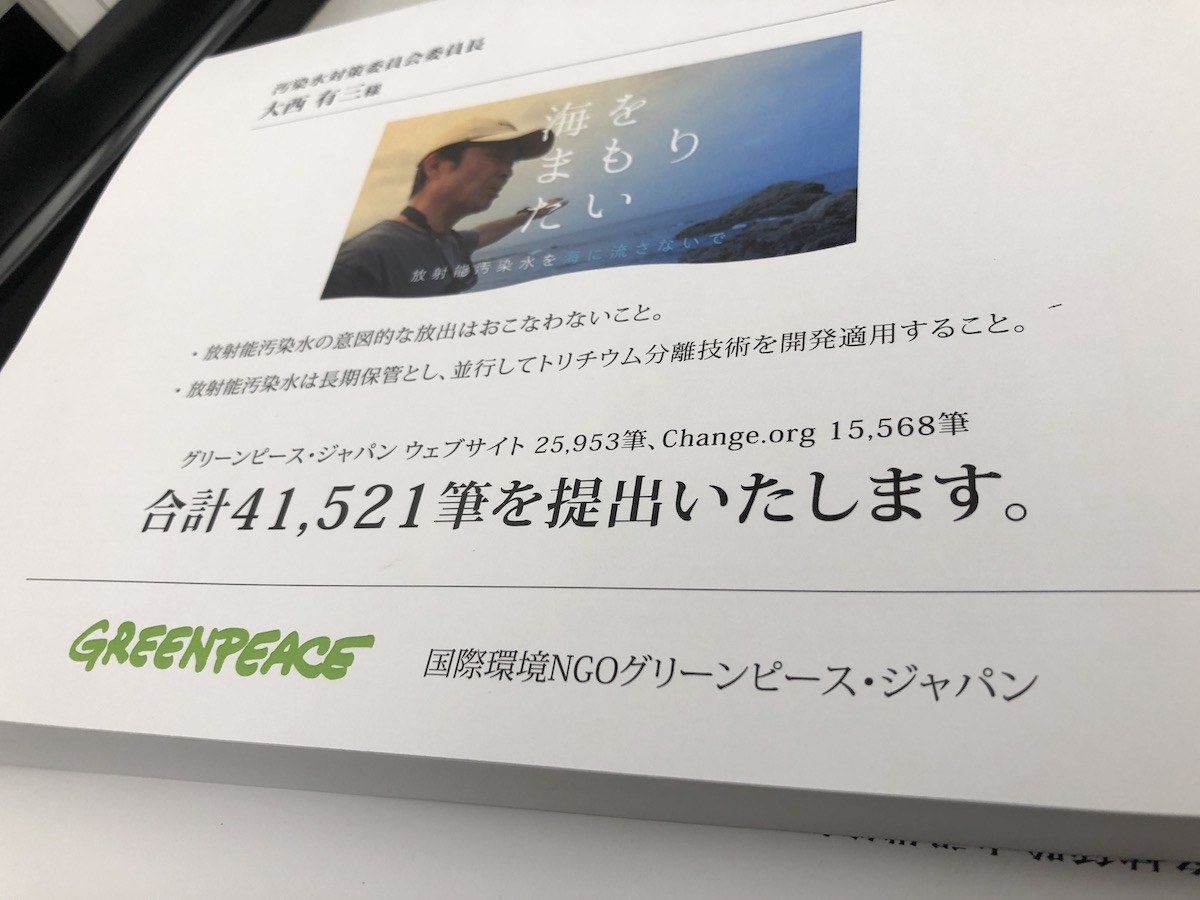

経産省による海洋放出と大気放出を軸とする取りまとめ案が公表された翌12月24日、グリーンピース・ジャパンは資源エネルギー庁に対し、放出に反対する4万筆以上の署名を提出した。

国側は、団体が示す懸念にどう返すのか。

経産省・資源エネルギー庁で東京電力福島第一原子力発電所事故廃炉・汚染水対策官を務める奥田修司さんは、処理水の大半で放出基準を満たしてない点について「ALPSでトリチウム以外の放射性物質を規制基準未満まで浄化できます。その実績もあります」と語る。

また、トリチウム分離技術の研究は国内外で進められているものの、現時点では能力や規模、コストなどの面で福島第一原発に適用できるものは見当たらない、という。

「ただちに実用化できる段階にある技術は確認されなかった、との認識に変わりはありません。引き続き、技術動向は注視します」

放射線治療の専門医が問題視すること

トリチウムの内部被ばくへの懸念を軸に放出への反対を訴え、メディアや講演などを通じて精力的に発信しているのが、北海道がんセンターの西尾正道名誉院長だ。

放射線によるがん治療を約40年にわたり行ってきた専門医だ。厳密な計算に基づいて制御した内部被ばくを利用してがんを治療する方法を研究、実践してきた。

西尾さんの議論のベースは、トリチウムの危険性はまだすべて解明されていないとしたうえで、トリチウムが体内で「有機結合型トリチウム」に変わることで、人体への危険性が高まるというものだ。

そのうえで、処理水のタンク貯蔵を当面続けてトリチウム分離技術の開発を進め、新技術でトリチウムを取り除いたのちに放出することを訴えている。

西尾さんは「内部被ばくは、外部被ばく以上に深刻。国や委員会の科学者たちは、内部被ばくを過小評価しています」と語り始めた。

「外部被ばくと内部被ばくを例えると、外部被ばくは薪ストーブにあたって暖をとること。内部被ばくはその燃え盛る薪を小さく粉砕して口から飲み込むことです。体の細胞により大きな障害を与えるのは、局所的とはいえ後者です」

西尾さんが問題視するのは、トリチウムによる外部被ばくではなく、トリチウムを体内に取り込むことによる影響だ。

具体的には、水素と同じ挙動をとるトリチウムが、体内のタンパク質や糖、脂肪などの有機物と結合し、化学構造式の中に水素として組み込まれた有機結合型トリチウムに変わることだという。

有機結合型トリチウムとなれば、トリチウム水と比べて、体内に残る期間も長くなるからだ。そして「有機結合型トリチウムならば、食物連鎖の過程で生物濃縮もされ、人体に取り込まれて危険だ」と主張し、こう言う。

「最大の問題は、遺伝子(DNA)の中にトリチウム元素が水素として取り込まれることです」

DNAに含まれる水素とトリチウムが置きかわり、そこでベータ線を出し続ける。さらに、トリチウムがヘリウムに変わり、DNAを構成している塩基の化学構造式まで変える。また、ヘリウムに変われば、DNAの二重らせん構造を維持する水素結合力が失われ、その構造が脆弱になり、最終的にはDNA構造を破壊して遺伝情報に影響を与える。だから「問題だ」と言うのが、西尾さんの見方だ。

「放射線の影響は、基本的には被ばくした部位に現れる。たしかにトリチウムが放出するベータ線のエネルギーは低い。でも、DNAの中に取り込まれると、そこで放射線を局所的に当て続け、DNAを破壊する。それによってどんな悪影響があるかは、ほとんど解明されていないのです」

また、人体が受ける放射線の影響の大きさを示す単位「シーベルト」についても問題視する。国の説明では、シーベルトは数値が同じなら、外部被ばくと内部被ばくでもその影響は同程度としている。

だが、西尾さんは、シーベルトそのものを否定し、「内部被ばく線量をシーベルトに換算する際、ICRP(国際放射線防護委員会)が、科学的な根拠がない預託実効線量係数を用いて、その影響を超極小化する操作をしている。シーベルトでは人体影響は評価できない」と考えている。

西尾さんは、核実験や原子力施設の運用により、これまで自然界にトリチウムを放出してきたこと自体が「人類に対する緩慢な殺人行為ですよ」と強い口調で訴える。

白血病の増加などの健康被害が起きたとする報告があるとしたうえで、「要するに分離技術がなかったから、流していただけなんです。『今も世界で流しているから良いじゃないか』というのも、ふざけた話だと思います」

「国はトリチウムの分離技術は実用化段階にないと言っているが、分離技術はあるにはある。だから、技術を確立してから、分離して流すべき。そして、その技術を海外にも輸出する。健康被害が出ないような方法を考えていくべきです」

小委員会の専門家の見解は?

西尾さんの意見は、先述の経産省の小委員会で2018年に議論されている。

同年10月にあった小委員会で、その年の8月に福島県内2カ所と東京都内1カ所で開催された説明会・公聴会で寄せられた意見が紹介された。そこに、東京での公聴会に参加した西尾さんの意見が含まれていた。

この翌月の小委員会で、委員の1人の茨城大学の田内広・理学部長が、トリチウムについて資料をもとに説明した。

田内委員は放射線生物学が専門で、トリチウムの生体への影響に詳しい。処理水の処分について科学的、技術的観点から検討した経産省の委員会「トリチウム水タスクフォース」の委員でもある。

田内委員によると、トリチウム水を飲んだ場合、すべてが血中に移行する。代謝や排泄などで、平均すると10日程度で半分に減るが、組織中の水と交換をしながら「5~6%」が有機結合型トリチウムに変わるという。

「生物濃縮はしない」

現在、有機結合型トリチウムについてわかっているのは、40日程度で半分に減るものと、1年近く経って半分に減るものの2種類があることだ。

だが、有機結合型トリチウムに変われば残留期間は長くなるものの、やがて体外に排出され、「生物濃縮はしない」と田内委員は強調した。

「血中のトリチウムは体を循環している中で、(組織中の水と)交換をしながら、尿や便、呼気、皮膚などを通じて排泄される。いずれは減っていきます。決してどこかに濃縮されるということはありません」

「もし生物濃縮があるならば、タンクの中のトリチウム水(処理水)は生物で濃縮して取り除けるということにもなりますが、そういうことはございません」

有機結合型トリチウムの方が影響は大きいが...

一方で、有機結合型トリチウムが、トリチウム水よりも生体への影響が大きいことは「事実」だとした。

「2~5倍程度、大きいというのが妥当であるというのが国際的な科学者のコンセンサス」としたうえで、遺伝子への影響について、次のように説明した。

・放射線は遺伝子に傷をつける。ただし、遺伝子は活性酸素や紫外線、自然放射線などにより常に損傷を受けている。

・それでも人間が地球上で暮らしているのは、損傷の大半が修復されるから。その修復能力には限界があるので、ある時間当たりに傷がいくつ入ったかが重要になる。

・トリチウムがヘリウムに変わり、遺伝子を破壊するのは起こり得る。だが、それで人体に影響が現れるとすれば、想定しにくいほどの大量の被ばくをした場合。

「たとえトリチウムがDNAに取り込まれ、数個がヘリウムに変わってその部分が壊れたとしても、DNAは普通は修復されている。影響が出るというようなレベルであれば、恐らくものすごい被ばく量になります」

「DNAの中の水素の大半がトリチウムに置きかわるというような状況でもない限り、生体への影響というのは考えられないというのが、我々科学者のコンセンサスです」

マウスによる実験では

田内委員はさらに、マウスにトリチウム水を生涯にわたって飲ませ続けた実験例を紹介した。平均寿命や発がん率は、1リットルあたり1億3,900万ベクレルまでの濃度であれば、非投与のマウスとほぼ変わらなかったという。

この結果を人間にそのまま当てはめられないと注釈したうえで、田内委員は語った。

「1リットルあたり1億3,900万ベクレルを飲んでも大丈夫ですかといえば、それはやっぱりまずい。当然ながら(トリチウムの濃度は)低いほどよいということに変わりはない」

経産省によれば、福島第一原発のタンク内の処理水の濃度は、平均で1リットルあたり約100万ベクレル。一方、原子炉等規制法で定められたトリチウム水の放出基準は、1リットルあたり6万ベクレル以下だ。

環境に放出するとすれば、再処理したうえで薄めて、この基準を満たしてから行うことになる(これはあくまで放出基準であり、飲用の基準ではない)。

また、日本は長年、トリチウムを含む水を海に放出してきたが、2015年度の原子力施設周辺海域の海水濃度は、最高でも1リットルあたり2.6ベクレルだったという。

「特別に生体影響が大きい事実はない」

トリチウムを排出する原子力施設周辺で白血病が増加したといった報告があるというグリーンピースや西尾さんの指摘に、田内委員は次のように語った。

・原子力施設の周辺住民の被ばく線量評価が難しく、トリチウムとの因果関係を結論づけるのは非常に難しい。生活習慣、生活環境などの影響の方が大きい。

・世界で、トリチウムが原因と考えられる共通の影響が出たという事実はない。そのため、特定の事例を挙げて議論をしても、話はかみ合わない。

そのうえで、田内委員は次のように結論づけた。

「トリチウムは、これまでの動物実験や疫学研究から、他の放射線や核種に比べて特別に生体影響が大きいという事実は認められない」

つまり今の国際的な科学者のコンセンサスに基づけば、トリチウムは他の放射性物質と比べて特別な危険性は認められず、これまでの放出で健康被害が起きたことを示すデータもない。

摂取量が極端に多ければ危険なのは間違いないが、基準を満たす限り、問題はない。そういう見解だ。

資源エネルギー庁の回答は

こうした議論も踏まえたうえで経産省は2019年11月、処理水の海洋放出と大気放出をしたケースで、周辺住民の年間被ばく線量の試算結果を公表した。

試算は、国連科学委員会の評価モデルに基づいて行われた。

もし、タンクに貯めたすべての処理水を1年間で処分した場合、被ばく線量はいずれの方法でも、内部被ばくと外部被ばくを合わせた、一般の人が通常生活で受ける自然被ばく量(年間2.1ミリシーベルト)の「1000分の1以下」という結果となり、「影響は小さい」と結論づけた。また、海洋放出の場合、大気放出よりも影響は半分以下になるという。

前出の資源エネルギー庁の奥田さんによると、トリチウムに関する国の見解は、田内委員による小委員会での説明と一致しているという。

なお、原子力規制委員会の更田豊志委員長は11月14日の参議院経済産業委員会で、処理水について「損傷した炉心を経由しているので、測定が困難なほど濃度が低いほかの核種も含めて考えれば、その他の原子炉施設から出る放射性液体廃棄物とは異なっている」としたうえで、以下のように答弁した。

「処理水も規制基準を満たしたうえで放出すれば、他の原子力施設の排水と同様に、科学的な観点から環境への影響は考えられない」

「処理水」という言葉を知らない人がいる現状に

国は、処理水の処分について「メディアの力も借りながら、国民に丁寧な説明を行っていく」としている。

経産省が11月に出した安全性を巡る試算は、人体や環境への「科学的な影響」を示したものであって、風評被害などを含む「社会的な影響」まで計算にいれたものではない。

現状では、小委員会でも危惧されるように、どの処分方法であっても風評被害が生まれる懸念は否定できない。「放射性物質を含んだ水が放出された」という情報が先走りし、消費者や観光客が福島からさらに遠ざかってしまうという可能性だ。

原発事故当時よりも福島への社会の関心が低くなった今、「汚染水」「処理水」という言葉を知らない人も珍しくない。

そして、処分への賛成論、反対論はさまざまな角度や社会観、自然観からの議論があり、一つ一つがかみ合っているとは言いがたい。

例えばグリーンピースの議論は、これ以上、人為的に放射性物質を生み出して放出すべきではない、という観点や原子力発電のあり方、そして、リスクをどうやってゼロにするか、という点を重視しているといえる。

西尾さんの議論は、トリチウムの内部被ばくの影響は全容が解明されておらず、危険性が潜んでいるのではないかという危惧が前提にある。また、放射線防護に関する勧告を出すICRP(国際放射線防護委員会)のあり方も、疑問視する。

両者はそのうえで、タンクのさらなる増設や大型化で貯蔵を継続して時間を稼ぎ、その間にトリチウム分離技術の開発に注力することを求めている。

一方で、国や東電、小委員会に入る専門家の議論は「現在の学識と国際的なコンセンサスに基づけば、放出の安全性は科学的に担保されている」という考え方を前提とする。

しかしその裏には、コスト増や新たな用地買収の困難さといった経済的、社会的理由から、貯蔵の継続を避けたいという国と東電の本音も見え隠れする。

そこに、漁業関係者が抱える、放出で起きるかもしれない消費者の買い控えという、社会的影響への不安という観点も絡んでくる。

さらに、もし貯蔵を継続すれば、そのコストは最終的にわたしたち国民が電気料金や税負担の増加というかたちで支払うことになる。処理水の問題は、わたしたちの家計にも直結しているのだ。

これらをどうまとめ、よりよい選択をしていくのか。

まず急ぐべきなのは、改めて国民的な議論の土壌をつくることではないだろうか。

そこで果たすべき国、東電、国民、そしてメディアの責任は何か。それが、この取材をわたしたちが進めている大きな理由だ。

<この記事は、Yahoo!JAPANとの共同企画で制作しています。汚染水と処理水をめぐる問題を考える上での一助となるべく、様々な角度から報じた記事をこちらのページから読めます>