最初は「へえ、そんな世界があるんだ」という興味だった。読み進めるうちにどんどん他人事じゃなくなっていった。

「そんな世界」は本当はずっとすぐ隣にあった。今まで知らなかったのは、目を向けたことがなかっただけだった。

『真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園 』は、福岡・中洲にある夜間認可保育園「どろんこ保育園」を巡るルポルタージュだ。

そもそも「夜間保育園」という言葉自体、知らない人が多いと思う。

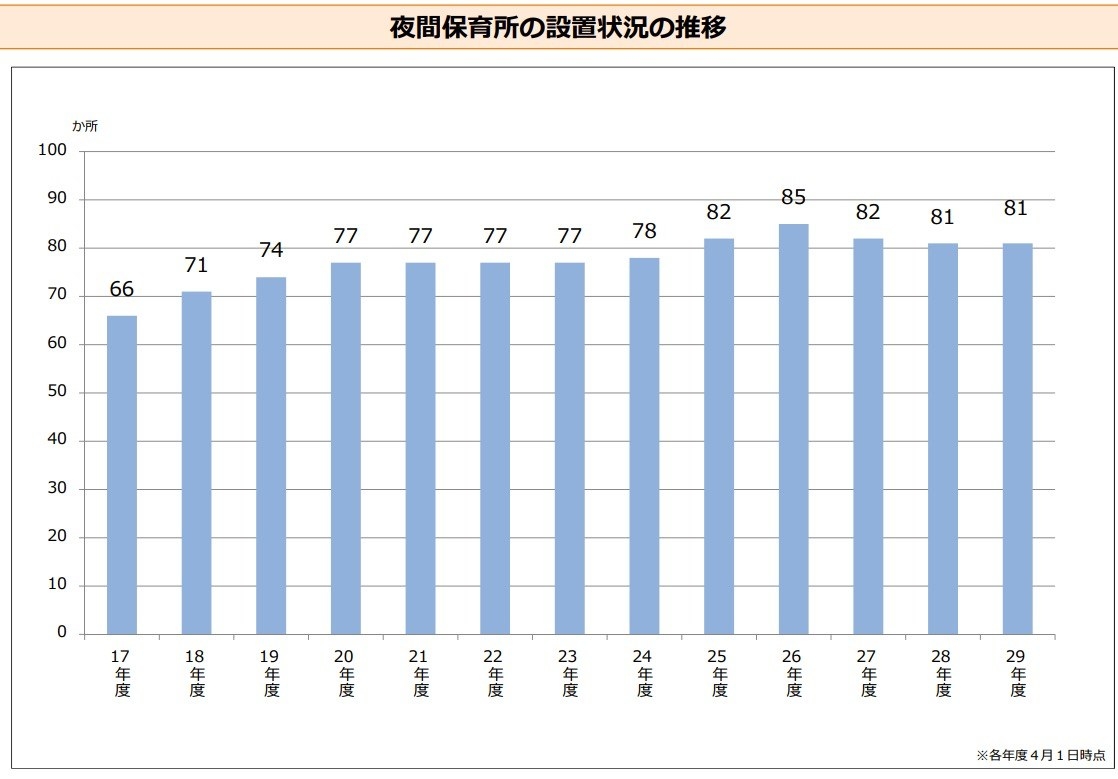

それは読んで字の通り、夜間帯に子どもを預かる保育園のこと。国の補助金を得て運営する「認可」の保育園は全国に81カ所(2019年現在)設置されている。

基本保育時間は午前11時から午後10時までの11時間だが、延長保育も認められており、実質的に24時間保育が可能だ。

深夜子どもを預けて働く親たち。親子を支える現場のスタッフたち。自治体や国など行政側の担当者。

さまざまな立場から「夜の子」を取り巻く状況や小さなエピソードをすくいとった先に「社会は児童虐待をどう防ぐか?」という大きなテーマに流れ込んでいく。

どろんこ保育園に3年半に渡り密着した、著者の三宅玲子さんに話を聞いた。

中洲の母たちと「夜の子」

この本で主に描かれるどろんこ保育園は、商業施設「キャナルシティ博多」、そして中洲の歓楽街のすぐ側にある。一般的に想像する昼間の保育と別に「夜の子」、夜間保育の枠がある。

三宅さんが「どろんこ」に最初に出会ったのは2015年、保育ではなく現代建築を取り入れた建物についての取材だった。

当時65歳の理事長、天久薫(あまひさ・かおる)さんが「福岡も少子化が進んでいく、選ばれる保育園にならなくては」と話したことが印象的だった。

「この業界で、経営感覚を持つビジネスマンタイプの方は比較的珍しいなと思ったんです」

取材を終え、席を立つ時に保育園事業に携わるまでの経緯を聞いて驚いた。始まりは40年以上前、彼が司法試験を目指していた学生時代に遡るという。

「うちのかみさんが、独身の頃、保育園で保育士をしていまして。夜の間、子どもを預かってくれって保護者から頼まれたんですよ。」

「そのまま、中洲のホステスの子どもたちを預かる夜間託児所を始めました。だから私は就職したことがないんです」

どろんこが午前2時まで子どもたちを預かる夜間保育園であることも、その時に知った。三宅さんはこう振り返る。

「水商売をしながら子どもを育てるって、世の中一般には、どうしても肯定的に捉えられにくいじゃないですか。でも天久さんは『おかあさんたちは、一生懸命でした。それはもう、実に一生懸命でした』と真剣な声で、これ以上ない言葉で認めていて」

「夜の仕事に限らず、保育園に通わせる多くの母親たちは、幼い子どもを預けて働くことに今も少なからず悩んでいるわけですよね。昔の私もまさにその一人だった。こういう保育園に通わせたかった、あの頃の自分はこういう言葉がほしかったんだ……とハッとしたんです」

帰り道、中洲にかかる春吉橋を渡りながら「とんでもないものに出会ってしまった」「このことを取材しなければ」と興奮したことをよく覚えているという。

「まじで、命拾いしましたよ」

本書の中では、どろんこに通う親たちの声、子どもたちを見守る保育士たちの声を丁寧に書き取っている。

中洲のホステス、割烹料理屋を営む夫婦、激務の新聞記者、職を失ったシングルファザー……午前2時に迎えに来る保護者たちには、それぞれさまざまな人生がある。

仕事と割り切っていても、イヤな思いはしょっちゅうある。飲みすぎた客が、店では禁じられているボディタッチをしつこくするのを男性マネージャーが知らん顔して助けなかったときは、お迎えに行った深夜の保育室で、先生に愚痴を聞いてもらった。

「朝は10時に連れて行って、夜は2時まで預けられたんで、仕込みから閉店までめいっぱい働きました。もう、まじで、あの保育園で命拾いしましたよ」

取材した保護者のなかで、いわゆる夜の仕事をしている母親は、実は2人だけ。繁華街にある夜間保育園、のイメージから連想する利用者層とは少し離れる。

「つまりそれは、本当に一番大変な思いをしている人にはつながっていない、ということでもあるわけです。当然ニーズがないわけでなく、何百人もの親は認可のない『ベビーホテル』に預けているのが現状です」

福岡市内の認可保育園は300以上あるが、夜間保育園はどろんこを含めて3園にとどまる。うち1園の預かり時間は午後10時まで、もう1園も利用者が少ないことを理由に時間を繰り上げ、午前0時までになった。

ホステスやキャバクラ嬢として働く女性が仕事終わりまで預けられる園はどろんこ保育園のみ、定員は55人だけだ。

中洲で働く母親とその子どもたちは、当然もっと多い。しかし福岡市側は申込状況などから「足りない」と認識はしていないという。

ニーズが見えなければ行政は動けない。全国的に夜間保育園の設置がなかなか進まない背景には、きちんとした調査が行われていないこともある。

見えない親子たちはどこへ?

“見えない”親子たちの、受け皿になっているのが「ベビーホテル」だ。

料金は高額だが、面倒な書類や申し込みの手続きなく、連れて行けばその日から1時間いくらで預かってくれる。24時間保育で朝まで預けっぱなしでOK。持ち物や規則など厳しい決まりもない。福岡市内には、届け出があるだけで34カ所あるという。

行政によるチェックが緩い分、保育の環境や質はピンキリで、保育士がいないこともある。

厚生労働省の報告書によると、平成16年から27年までの12年間で全国の保育所で起きた死亡事故は174件。うち7割の120件が認可外保育施設での事故だ。

三宅さんは、中洲にある複数のベビーホテルにも実際に足を運び、保育の様子を見聞きし、運営者にも話を聞いている。

「どろんことは違う温かみのある環境で、理想的ではないけれどできる範囲でできることをやっている、現場の皆さんの頑張りも伝わってきました」

「しかし当然ですが、取材を受けてくれるのは、ある程度自信があるピンキリで言えば“ピン”の方。こんな恵まれた環境はきっと少ないだろう、“キリ”の方がずっと多いだろう……とは正直思います」

「だけど、そういう場所を切実に必要としている人がいる。それも紛れもない事実ですよね」

「夜間保育園」誕生から40年以上経つが…

厚生労働省が夜間保育園を認可したのは1981年。ベビーホテルの現状を訴えるテレビ報道が社会的に大きな関心を呼び、政治イシューとして認知されたのがきっかけだった。

それから40年以上が経つが、夜間保育園の数は10年以上横ばいで全国81箇所にとどまる。最もニーズが多いであろう東京都でも24時間受け入れている認可の夜間保育園はたった1園だ。広く利用されているとは到底言い難い。

一方、ベビーホテルはこの40年でおよそ3倍の1749施設に増加。全国で約3万2500人の子どもたちが預けられているという。届け出のされていないものも含めると、実態はこの数字の数倍と見込まれている。

「ここに連れてこられるおかあさんはまだいいんですよ」。三宅さんが出会ったベビーホテルの運営者もこう吐露する。

「ここに連れてこられるおかあさんはまだいいんですよ。経済的な理由で途中からうちにこなくなったお子さんがたくさんいます。子どもが夜、ひとりでおかあさんの帰りを待っている、そんな家庭もあります。認可外の私たちからさえ見えない子どもたちは確実にいます」

どろんこの保育士の中には、ベビーホテルに勤務経験のある人もいる。彼女の切実な言葉も胸に迫る。

「とにかく、今日、今すぐ、子どもを預けて稼がないと、ごはんが食べられない。それくらい追いつめられた人たちは、夜間保育園とか考えられないですよ。あんな難しい書類、書けないと思うし」

「わたしが1年だけ働いたあのベビーホテルも、働く場としては問題だらけだったと思います。でも、あの場所を必要としていて、あそこがなくなったら困ってしまうおかあさんたちがいたのは確かで、その現実を知ったことは私にとって重たいことだったんです」

「わたし、思うんです。ベビーホテルに預けてる夜のおかあさんたちって、社会からネグレクトされた人たちなんですよね」

親子を社会につなぎとめるために

「社会からネグレクトされた人たち」。その言葉に象徴されるように、この本を通して夜間保育園を巡る現状を知ることで強く感じるのは「親を支える」大切さだ。

「おかあさんもがんばってるよ。子どもたちには、おかあさんはがんばってるよ、って、言ってあげたいよね。そういう気持ちで子どもに接したいよね」

「おかあさんもがんばってるよ」「一生懸命だよ」。天久理事長は保育士たちに、保護者に、折りに触れこう繰り返す。保育園が子どものためだけでなく、親が社会や行政とつながる場でもあることがよくわかる。

「2年後にはうちの子も保育園を卒業するやないですか。それまでに、生活をちゃんとしたいんですよね。そうでないと、保育園から離れたら、わたし、もう、すごく困ると思うんですよね。この子を預けるためっていうより、自分が精神的に助けてもらっとうけん」

私たちは、児童虐待を防げるか?

三宅さんが取材を続けている最中、目黒区で5歳の女の子、船戸結愛ちゃんが虐待死した痛ましい事件があった。連日メディアで報じられる事件の背景と、どろんこで出会った母親たちの語ることが少なからず重なったという。

「あのおかあさんも、私が出会った人たちのように誰かに支えてもらっていたら何か違ったんだろうか……と考えざるを得ませんでした」

「書いているうちに『夜の子』の話では到底終わらなくなってしまった。原稿をまとめるのに苦労しました」

その言葉通り、本書の終盤では「児童虐待の防波堤を社会はどのように作れるか?」というテーマに広がっていく。

「虐待を防ぐためにできることはありますか?」

三宅さんの問いかけに、同事件の虐待検証委員会の委員長でもある山縣文治氏(関西大学教授)が返す言葉は重い。

「もうやれることは手を尽くしました。これ以上やれることがあったら教えてほしいくらいです」

「システムを活用して学ぼうという人たちは、もともと学ぶ力のある人たちです。つながりの持てない人たちこそ、周囲が支えなくてはならない人たちなんです」

「子育ての知識や経験の不足、社会的孤立、経済的な不安……児童虐待の背景になりえる要因の一覧を見ると、『何ひとつ当てはまるものがない』と堂々と言える人はほとんどいないと思うんです。誰もが一歩踏み外せば虐待する側になるかもしれない」

「子どもを保育園に預けて共働きで働く親より、専業主婦の方が子育ての悩みや不安が大きい傾向があるそうです。現代の親たちはみんな不安なんですよね」

「だからこそ、親を支える大切さに目を向けてほしい。それは、保育士という仕事の地位を高めていく必要にもつながっていくと思います」

2019年1月、小池百合子東京都知事は、夜間の保育を行う認証保育所(東京都独自の基準を満たす施設)を対象に、夜間や休日の保育士の人件費などを7施設程度に補助することを決めた。

現実的に深夜帯の保育体制を整えるのは難しく、申請は以前から24時間保育を実施している1施設からに留まっている(2020年1月時点)。

三宅さんは「現実的には道のりは厳しいと思いますが」と前置きしながら、「行政が『夜の子』をサポートする姿勢をこれだけはっきりと見せてくれたことには大きな意義があると思います」と希望を語る。

「中洲の子どもたちはどうするんですか」

2019年12月。70歳を間近にした天久理事長は、中洲に朝4時まで預かるベビーホテル「どろんこの星」をオープンした。

「あなたにずっと、中洲の子どもたちはどうするんですかと言われてきたからですよ」――三宅さんはそう電話口で伝えられたという。

「そんなプレッシャーをかけてきたつもりはなかったのですが……。天久さん自身にも、きっとずっと歯がゆさがあったのでしょうね。夜間保育園につながる中洲の親子が年々少なくなっていることに」

三宅さんの元には、この本を読んだ子育て中や育休中の人から、「当事者の一人」として熱のこもった感想が届いているという。他人事ではない。無関係ではない。そう思わせる何かがこの本にはある。

「それはやはり、みなさんそれぞれで自分の境遇に引きつけて考えてくれているからだと思うんですよね。特別な働き方をする知らない誰か、ではなく、この社会で横に並んで一緒に歩く人、として」

「電車や街中で赤ちゃん連れにちょっと声をかけたり、笑いかけたり……『頑張ってるよね』という気持ちで温かい関心を持つことで、誰かを救う瞬間がきっとあるんだと思います。昼のおかあさんも夜のおかあさんも、関係なく」