正気の沙汰じゃない。

氷点下40度を下回る極寒の地。しかも、太陽が地平線の上に昇らない暗黒の極地を80日間一人で、GPSなどの文明の利器を頼らずに踏破する。

予想外のトラブルで装備を失い、食料も徐々に尽きていく。一歩ずつ死に近づくような旅の記録だ。

これまでチベットの人跡未踏の秘境や、多くの先人が犠牲になった極寒の北極圏を踏破してきた冒険家の著者が「人生最大の仕事」と位置付ける。その言葉に嘘はない。

なぜ、そこまでして著者は冒険に挑むのか。

なぜ、死に近づく冒険の旅に出るのか

デビュー作「空白の5マイル」では、こう吐露していた。

極論をいえば、死ぬような思いをしなかった冒険は面白くないし、死ぬかもしれないと思わない冒険に意味はない。過剰なリスクを抱え込んだ瞬間を忘れられず、冒険者はたびたび厳しい自然に向かう。そのようなある種の業が、冒険者を支配していることを否定することはできない

今回と同様に北極圏に挑んだ『アグルーカの行方』では、こう記している。

北極の氷と荒野には人を魅せるものがある。一度魅せられると人はそこから中々逃れられない。それまでふらふらと漂流していた自己の生は、北極の荒野を旅することで、初めてバシッと鋲でも打たれたみたいに、この世における居場所を与えられる。それは他では得ることのできない稀な体験だ

読者は追い込まれる著者の姿にスリルを感じ、引き込まれる。

読者は、著者とともに北極圏を歩む

だが、「極夜行」の魅力はそこに止まらない。もし、そこにしか魅力がないのだとしたら、冒険家は死に至るまで過酷な挑戦を続けざるをえないことになるのかもしれないが、そうではない。

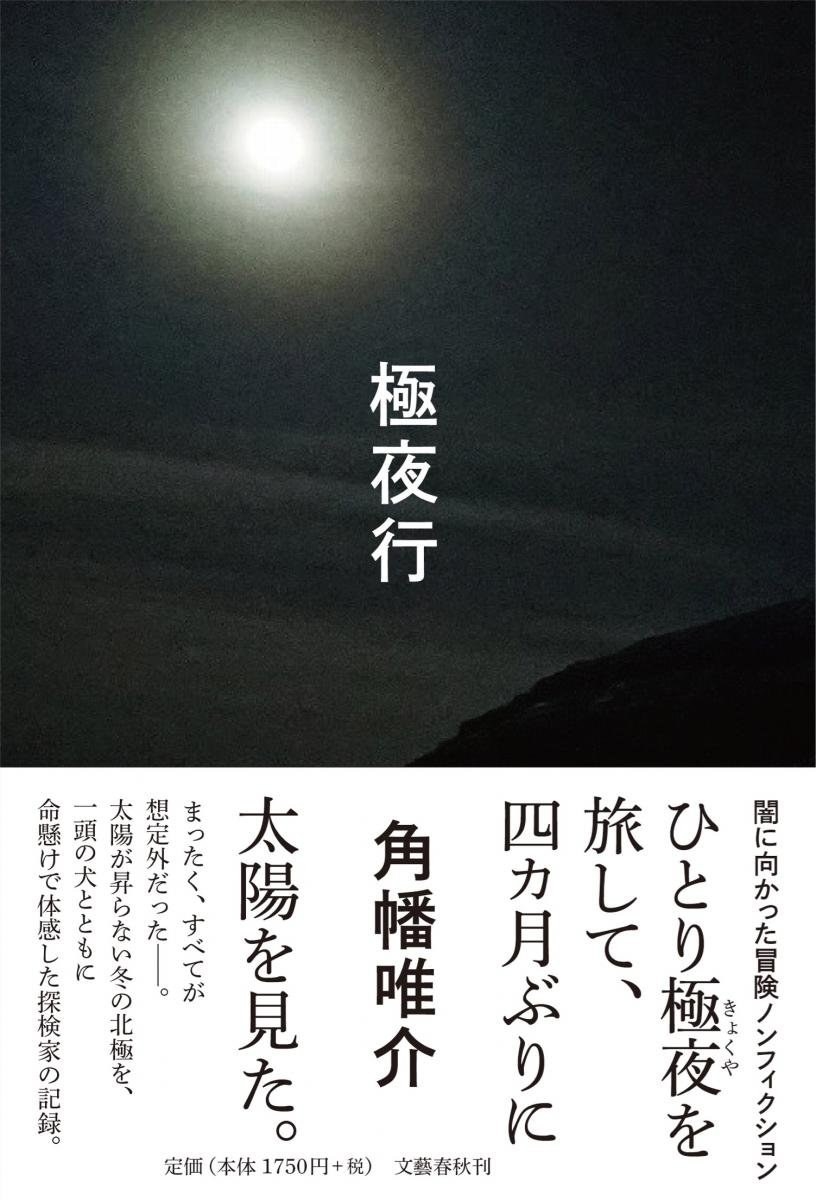

月の光と、それに照らされて闇夜に白くぼわーっと浮かびあがっている幻想的な光景の なかを歩きながら、私は完全に宇宙空間を探検しているような 感覚に陥った。音もなかっ た。風もなかった。光もわずかしかなかった。そこにあるのは私と氷と星と月。あとは犬。

風景が美しく見えるのは、私が単なる観光客としてこの場にいるからではなく、生きようとする一人の人間としてそこにいるからだった。私のまわりで展開している闇や星や月は見た目の美しい観賞物としてではなく、私と本質的な関係をもつ物体や現象として、そこにあった。私は天体をよすがに旅をし、闇は私を支配する。こうした状況により、私はこれらの諸要素と相互に機能しあう環世界の中に完全に入り込んでいるわけだった。私はそのことを実感しながら歩いていた。

読者は著者が見た壮絶なまでに美しい景色を、文章を通じて追体験する。その追体験は、たんにインターネットで検索して出てきた画像を見るものとは違う。

筆者がその景色を見るまでの過程を含めて追体験することで、間接的にではあるが、その風景が「本質的な関係を持つ物体や現象」として眼前に立ち上がってくる。

システムの外からの目線で、社会を見つめる

著者はときにユーモアを交え、読者を楽しませる。その一方で、冒険の旅が持つ「社会性」について、ストイックにその意味を突き詰める。

テクノロジーや社会制度が発展して未踏の地が消滅し、登山などかつては冒険だった行為もジャンル化し、スポーツ化する時代において、冒険とは「脱システム」的な行動であり、「システム」から逸脱することによって、事物の持つ本来的な意味を問う行為である、と。

極夜から生還した著者が最後に見る太陽の姿、「たしかにこのとき私は太陽を見たのだ」という言葉によって、読者は神話の時代から語られる太陽が持つ本来的な力を垣間見る。

冒険はそのとき、命知らずの人間の身勝手な行為ではなく、私たちが生きる社会=システムの意味を、その外側から考える批評的な行為としてそこにある。

この稀有な冒険家であり、語り手が同時代に生きていることは幸運だ。インターネットによる情報の奔流とは全く違う体験が、ここにある。

(Number Webに寄稿した書評を編集して転載)