男性の育休取得を推進するために

厚生労働省によれば、2018年度の男性の育児休業取得率は6.16%。増加傾向にはあるが、政府が掲げる「2020年に13%」という目標には遠く及ばない。

Q. そもそも、男性育休「義務化」ってどういうこと?

「企業からプッシュ型で『赤ちゃんが生まれるそうですね。育休はいつからどのくらい取りますか』と働きかけてもらう義務。個人への義務ではない」

松川氏は、男性社員の8割が「育休を取りたい」と考えながらも、さまざまな事情から取得しない選択をしている実情を説明。だからこそ、企業から積極的に働きかける必要があると言う。

さらに、義務化を「一斉に進める」ことも強調した。男性が育休を取りづらいというカルチャーを変えるには、企業間や個人間に差が出ないように一斉に義務化することが必要だ。

勉強会では、「男性育休義務化」という表現が「個人が取得しなければならない義務」を連想させることから、「男性育休“付与”義務、という方が誤解がないのでは」という指摘も上がった。

Q. 男性の育休はいつからいつまで取れるの?

「取得のタイミングは出産直後をイメージしている」と和田氏。出産直後から子どもが1歳になるまでの期間を想定しているという。

さらに和田氏は「産後うつ対策が一番重要かなと考えている」とコメント。

「産後2〜3週間に男性が休業を取ることで、母親が一番しんどい時期をサポートし、(男性に)育児家事を習慣づける体制を整えたい」

Q. 「#カネカショック」などでパタハラが話題になってるが、これについてはどう思う?

「日本中で起きているであろうことの一端を見た、という感じがする。パタハラをなくすように企業に変わってもらうことも(施策の)柱に入れている」と松川氏。

一方和田氏は「『義務化』という強い決意を込めて、今ある悪い文化をぶち壊して行きたい。スピード感を持って強力に短期間に変えていきたい」とコメントし、さらにこう続けた。

「カネカのケースでは、ネットで話題になった後に株価が落ち、社会的制裁を受けた。(パタハラが発覚すると)企業自体が大きなダメージを被るリスクがあるとわかる良い事例にはなったのでは。これを契機に多くの職場が自発的に意識改革を進めてくれるといい」

Q. どのように強制力を持たせる? インセンティブを与える? ペナルティを課す?

和田氏は「両方あったほうがいいと思う」と前置きしつつ、「ペナルティを課されてやらされる感じにするよりも、(育休を取得させることの)喜びを共有できるストーリー作りが必要だ」と言う。

具体案としては、政府が女性活躍を提唱した際に行われたように、有価証券報告書で情報開示する、政府調達の際に有利になる、などが挙げられた。

一方松川氏は、日本の育休制度(特に給付金額)が世界的に高い水準にあることを指摘。

「インセンティブだけではなかなか進まない。『義務化』というあえて強い言葉を掲げることで、カルチャーを変える起爆剤にしたい」と説明した。

Q. 子どもを産む人、産まない人。会社に所属する人、しない人。社会に分断を生まないためには何ができる?

和田氏は、人口減少や労働者不足という社会問題を切り口にしたいと言う。

「人口減少は重要課題であって、強い危機感がある。子どもたちを一緒に育てていこう、一緒にサポートしていこう、というメッセージを投げかけていく」

松川氏も「子どもは社会で育てていかないといけない、という機運は高まっている」とコメントした上で、育休制度を整えることはそもそも企業にとって健全な体質改善であることも指摘する。

「育休制度を整えるには、業務を透明化したり共有しやすい体制にする必要がある。それによって、企業のマネジメントがより強く魅力的なものになり、今後多様な人材を受け入れられるようになる、ということ伝えたい」

フリーランスなど特定の企業に所属しない人へのケアについては、「難しい問題」としつつも、和田氏は「公正取引委員会に対応してもらうのも一つのオプションかもしれない」と言及した。

Q. 育休を取った男性が家でゴロゴロしてたら意味がない。育児や家事にコミットさせるには?

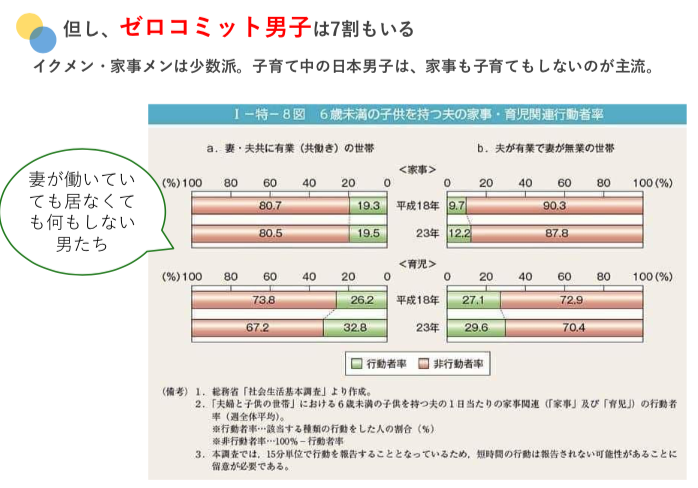

子育て中の男性のうち、育児にも家事にも携わらない「ゼロコミット男子」は7割にのぼるという。