「名探偵コナン」劇場版第21作「から紅の恋歌(ラブレター)」が4月15日に公開する。

1997年の第1作から毎年新作映画を発表している劇場版名探偵コナンシリーズ。

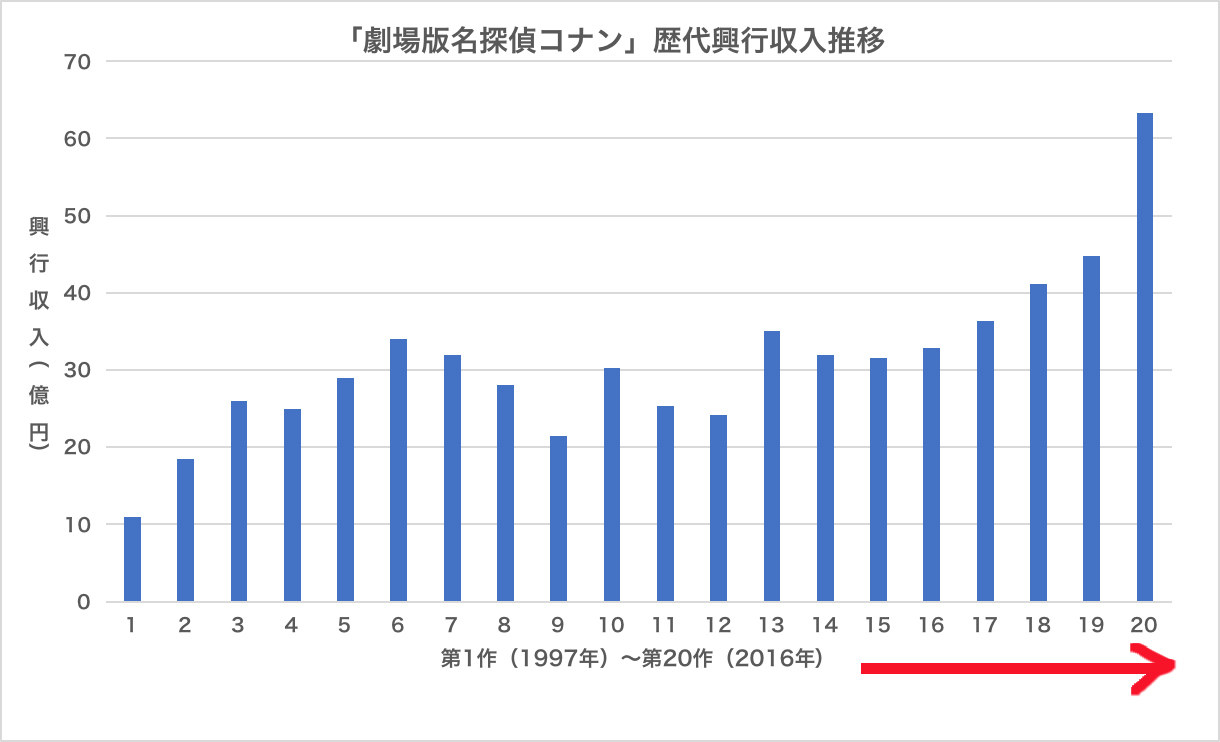

昨年の「純黒の悪夢(ナイトメア)」は興行収入63.3億円の大ヒットとなり、年間ランキングでも「君の名は。」「シン・ゴジラ」「ズートピア」などに続き6位にランクインした。

さらにすごいのは「へえ、去年はすごいヒットだったんだね」ではなく、2011年の第15作以降、直近5年間の興行成績が右肩上がりなこと。

第20作の興行収入は、第15作「沈黙の15分(クォーター)」(31.5億円)と比較して、2倍以上に伸びているのだ。

原作漫画の連載がスタートしたのは1994年、TVアニメの放映開始は1996年。20年以上が経ち、「名探偵コナン」は名実ともに「国民的アニメ」に成長したと言っていいだろう。

その上で、ここへきてなお、動員数を増やし続けているのはどういう理由なのだろうか?

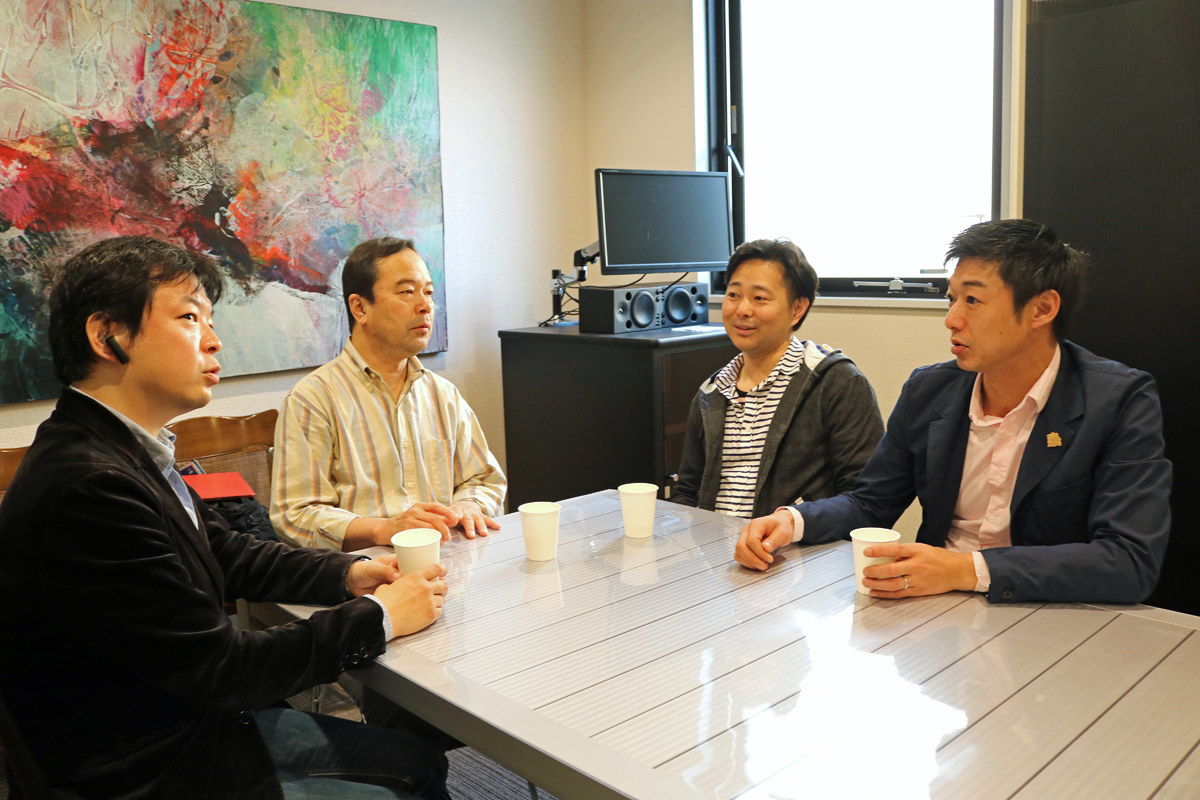

BuzzFeed Newsは、劇場版製作を支えるプロデューサー陣4人にその秘密を聞いた。

積み上げた準備、「純黒の悪夢」で爆発

「第20作ですから、僕らとしても特別な思いがありました」

「ここにピークがくるように数年かけて盛り上げてきたものが爆発し、あの大ヒットにつながったのだと思います」

そう語るのは、読売テレビの諏訪道彦プロデューサー。TVアニメを立ち上げた張本人でもあり、コナンファンのあいだではおなじみの存在だ。劇場作品にも第1作から関わっている。

これだけのビッグプロジェクトになると、劇場版は常に4〜5年先を見据えて動いている。

第20作では主人公・江戸川コナンとなる工藤新一の体が小さくなった要因でもあり、物語の根幹に関わる「黒ずくめの組織」にフォーカスしようという構想は、数年前から決まっていた。

20年目を見据え、第18作「異次元の狙撃手(スナイパー)」ではこれまでほとんど描かれていなかったFBIを描き、2年後に続くエピソードの布石に。

第19作「業火の向日葵」ではファンに人気の高いキャラクター、怪盗キッドが久しぶりに登場し、翌年に向けて盛り上げた。

これまで謎に包まれていた伏線を回収しつつ、往年の人気キャラクターにも光を当てる。

「コナン観るの、久しぶりだな」と足を運ぶ層にも届いた結果のヒットだった。

「20作に至るまでの数年間は、原作との連動を特に強く意識していました。やっぱり、青山剛昌先生のプロデューサーとしてのバランス感覚がすごいんです」

プロデューサーとしての青山剛昌

原作者・青山剛昌氏は、劇場版にも企画段階から深く関わる。

テーマや舞台設定の基本的なアイデアを提案するのは青山氏。数年後の映画の展開に合わせて、キャラクターを事前に原作に登場させるなどの伏線を張っている。

最新作「から紅の恋歌」のメインキャラクターの一人である大岡紅葉も、原作ではすでに2回、姿を見せていた。

時には映画にアイデアを“譲る”こともある。

「『異次元の狙撃手』(18作)の終盤で、あるキャラクター2人が同一人物だったことが明かされるのですが、このネタを劇場版でやろうと発案したのも青山先生でした。ストーリーのハイライトなので原作で描きたい気持ちもあったと思いますが『これは、2人の声があった方が絶対に効果的だから』と」(諏訪)

「このエピソードに限らず『映画だから、アニメーションだからできること』にとても敏感な方だと思います」(諏訪)

脚本、絵コンテもすべてチェックし、修正や要望があれば自ら描いてスタッフに伝える。

アイデア段階だけでなく、第1作から必ず原画マンとして作品作りに参加しているのもファンには有名な話だ。エンドロールではもちろん「原画」のクレジットに名を連ねる。

アニメーション制作を手がけるトムス・エンタテインメントの石山桂一プロデューサーもこう振り返る。

「『純黒の悪夢』ではシナリオに入る前に、観覧車の上で赤井秀一と安室透の2人が対決するシーンのイメージボードをいただきました。劇中に登場する観覧車の輪の部分が2連構造になっているのは、このイメージを実現するためです」

「青山先生、かなり細かくご自身のイメージをくださるんです。原作と劇場版が、先生を中心に一体になって世界観を作っているのはコナンの大きな魅力のひとつだと思います」

数年がかりの緻密な設定が可能なのは、さらに緻密な原作があるからこそ。

2007年から2011年まで担当編集を務めた小学館の近藤秀峰さんは「僕が担当していた時代の伏線で回収されていないものもまだまだある」と話す。

「間もなく連載1000回を迎えますが回収の見込みはないですね……(笑)。先ほどの話のように『では、これは映画で』とバトンタッチされる部分もあるかもしれません」

コナンファンは“卒業しない”

今でこそ順調に見えるが、一時は危機感もあった。

特に10作目前後の危機感は強く、放送開始時は小中学生だったファンの年齢も上がっていく中で、ストーリーもマンネリ化し、どう企画を立てていくか迷ったという。

諏訪プロデューサーは言う。

「『探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)』(10作)でオールスター出演に近い作り方をして、コナンの魅力はキャラクターたちの魅力だとあらためて感じました。そのあたりで初期のファンへのカムバック、新たに入門してもらうためのニューカマーキャンペーンを同時に仕掛けたんです」

「迷いの数年を超えてからは『コナンファンは卒業しない』空気が一段と強まったような気がします。キャラクター自体が定着し、愛着を持って見守ってもらえるようになった。野球のルールを知っているから試合を見てても楽しい……という感じかな」

ミステリーとラブコメ 原点に戻った最新作

最新作「から紅の恋歌」の舞台は、大阪・京都。西の名探偵・服部平次と幼馴染・遠山和葉が登場する。

21作目は新たなスタートと位置づけ、ミステリーとラブコメを主軸とした“原点回帰”。「ド直球にこのテーマを描くのは、十何年ぶりですね」(石山)

基本的な舞台設定に加え、「かるた」をモチーフにしたのは青山氏の発案。漫画「ちはやふる」(末次由紀)の大ファンでもあるらしい。

脚本にミステリー作家の大倉崇裕さんを迎えたのも、青山氏の指名だった。

「たまたまテレビで見ていたドラマが面白かったらしく、このストーリーを描いた人にお願いしたい、と名指しでいただいて、原作者の大倉さんに打診しました」(近藤)

「青山先生は、本や映画はもちろん、ドラマもアニメも幅広くカバーされてるんですよね……。ヒット作はほぼご覧になられている印象です。時代や視聴者のニーズに合わせて、どんどんアイデアが出てくる方」(読売テレビ 米倉功人プロデューサー)

「迷宮の十字路」のリバイバル?

大阪・京都を舞台に、平次と和葉にフォーカス。そして和歌も登場するというと、ファンのあいだでも特に人気の高い「迷宮の十字路(クロスロード)」(第7作)を思い出す。

往年のファンをターゲットにしたリバイバルの意図はあったのだろうか?

「主題歌も倉木麻衣さんにお願いしましたし、意識はしています。が、それよりはミステリーとラブコメの“原点”に立ち戻るのに最適な舞台を考えた結果ですね」(諏訪)

「そうですね、僕も『7(作目)を超えるものを作りたい』という意識でした。また新しい10年を作っていくための最初の一歩」(石山)

YouTubeでこの動画を見る

予告編でも倉木麻衣さんの主題歌が流れる

初期からのファンにも、今の時代の子どもにも。変に“大人向け”にターゲティングするわけではなく、確固たる原作の世界観と、新たな表現への挑戦がしっかりとあることが「コナン」の裾野が広がり続けている背景にある。

オンリーワンである理由

あらためて「名探偵コナン」がこれだけ長く続き、愛されてきた理由はどこにあるのだろうか。

「ライトなファンもコアなファンも楽しめるところ、でしょうか」

担当編集として、原作にも関わってきた近藤さんはこう続ける。

「年に1度だけ映画館で観ても、おなじみのキャラクターの会話や派手なアクションをシンプルに楽めるので『来年も来ようかな』につながる。深く楽しみたい人は、散りばめられた細かい伏線や背景を丹念に追っていく面白さがあるので卒業しない。その両立ができているのは、実はすごいことだと思います」

作り手としても、アイデアが尽きないと話すのは石山さん。

「コナンって、アニメーションの中でも、オンリーワンなんですよ。ミステリーをメインにした作品自体が少ない上に、アクションもラブコメも要素として入れられるなんて、懐が広いですよね」

劇場版の次なる節目は第25作。数年がかりで盛り上げていくプロセスはもう始まっている。

諏訪プロデューサーと並び、プロジェクトを引っ張る米倉プロデューサーも意気込む。

「18〜20作にかけてのように、さらにうまく仕掛けていければ。出したい人気キャラクターがたくさんいるので、やりたいこと、描きたいことは尽きないですね」

コナンは平成時代のもの

記者は平成元年生まれ。小学生の頃にコナンのTVアニメが始まったことをよく覚えているし、毎週楽しみに見ていたし、一緒に育ってきた実感があります、と諏訪プロデューサーに伝えた。

「そう、コナンは平成時代のものなんだよね。そろそろ30年、一世代めぐって、ずいぶん立派な“豪華客船”になった。おそらく、次世代の『名探偵コナン号』に乗り換える時期が来るのだろうなと、最近はいろいろな場面で強く感じています」

「青山先生が描く世界に惚れ込んでいて、それを映像にしたいという気持ちはTVアニメを始めたころと変わりません。『名探偵コナン』であることを大切にしては、何を変えていくか……これからも挑戦を続けていかなくては、と思います」