「パパ、YouTuberになりなよ」

14歳の息子が、父に言う。確かに、「なりたい職業」の上位にYouTuberがランクインするようになって久しい。息子が出るのならわかる。なぜ、俺が?

「僕は有名人になりたくないから」と息子は続ける。仕方がない。そうして、父は自らの姿を晒すことにした。

作家、辻仁成。小説家としてデビューしてから、まもなく30年の歳月が経つ。6月には、新作『真夜中の子供』を上梓したばかりだ。

「これまで100冊ほど書いてきました。やっぱり僕は作家なんだと思います」

そう言いながらも、音楽、映画、舞台……これまでさまざまな表現を追求してきた。そして新しくYouTubeを楽しみ始める。「もうすぐ60なんですけどね」と笑いながら。

YouTuberの視点。フィッシャーズが教えてくれたこと

息子と二人で開設したYouTubeチャンネル「2G」は、生活拠点であるパリが舞台だ。公園、自宅、エッフェル塔の前。さまざまな場所で辻が歌う姿が収められる。YouTubeチャンネルを開設した理由は明確だ。

「CDが売れない時代で、制作費が多くかかる分、書籍よりももっとひどい状態」

今なおステージに立ち続ける、ミュージシャンとしての実感だろう。

「今までの感覚にこだわって、著作権収入を待っているだけじゃダメだと思ったんです。僕は自分の音楽を誰かに届けたいと思っているだけだから。フリーで聴ける方がいい」。

もうひとつは「新しい感覚」を見せてくれる息子の影響だ。

「息子の言語感覚はYouTube。フィッシャーズが大好きで毎日一緒に見ているんです。彼らは全員23歳の幼馴染。気取らない姿を見るのが楽しくて。15歳の息子にとっては兄みたいな存在なんですよ」

YouTubeでこの動画を見る

7人組YouTuberフィッシャーズ。中学校の同級生同士で2010年に結成された。

男友だち同士のじゃれ合いに笑う。これまでテレビなどで見てきた「笑い」とは違うものだった。もっと近くて温かい。異国の地で暮らす少年にとって、孤独を癒やすものであり、友人は財産であると教えてくれるものでもあった。パリに暮らして16年、息子はフィッシャーズのような仲間に囲まれている。

「今、フィッシャーズと僕は相互フォローしてるんです。彼らは『息子さんのお兄ちゃんになります』と連絡をくれて。息子もすごく喜んでいた」

インターネットの広がり方、友だちではないけれど親近感を持ってしまう感覚、切り取り方。これらはYouTuberが持つ視点だと辻は分析する。

「今の時代を生きる彼らは、YouTubeの力を信じているから」

「ミュージシャンが文学なんてできるわけない」

「先生と呼ばれないようにしたい」

これが辻のテーマだという。これまで100冊の本を書き、大学でも教鞭をとってきた。それでも、「先生としての居場所を持ってしまうと、人間は自惚れる」。だから常に、新人でいられる場所に行く。YouTubeの活動もその流れだった。

辻が初めて小説を発表したのは1989年だった。今でこそ、芸人や音楽家が小説を書く例が散見されるものの、当時は掟破り。ECHOESのボーカルとして活躍していた辻の評価は賛否両論だった。

「僕は、ミュージシャンとしてデビューしましたけれど、ずっと作家になりたかったんです。目立ちたいから小説を書いたわけではなく、自然に執筆した。でも、ロックミュージシャンが文学もやる例がほとんどなかったから色眼鏡で見られることは多かった。僕はそれをバネにしたんですけれど」

どうしたら認めてもらえるのだろう? 出した答えは「芥川賞」だった。文芸誌に掲載された新人作家に与えられる芥川賞は、文学界の中でもひときわ注目度が高い。どうにかして認めてほしかった。同時に、このままチヤホヤされると「自分がダメになる気」もしていた。

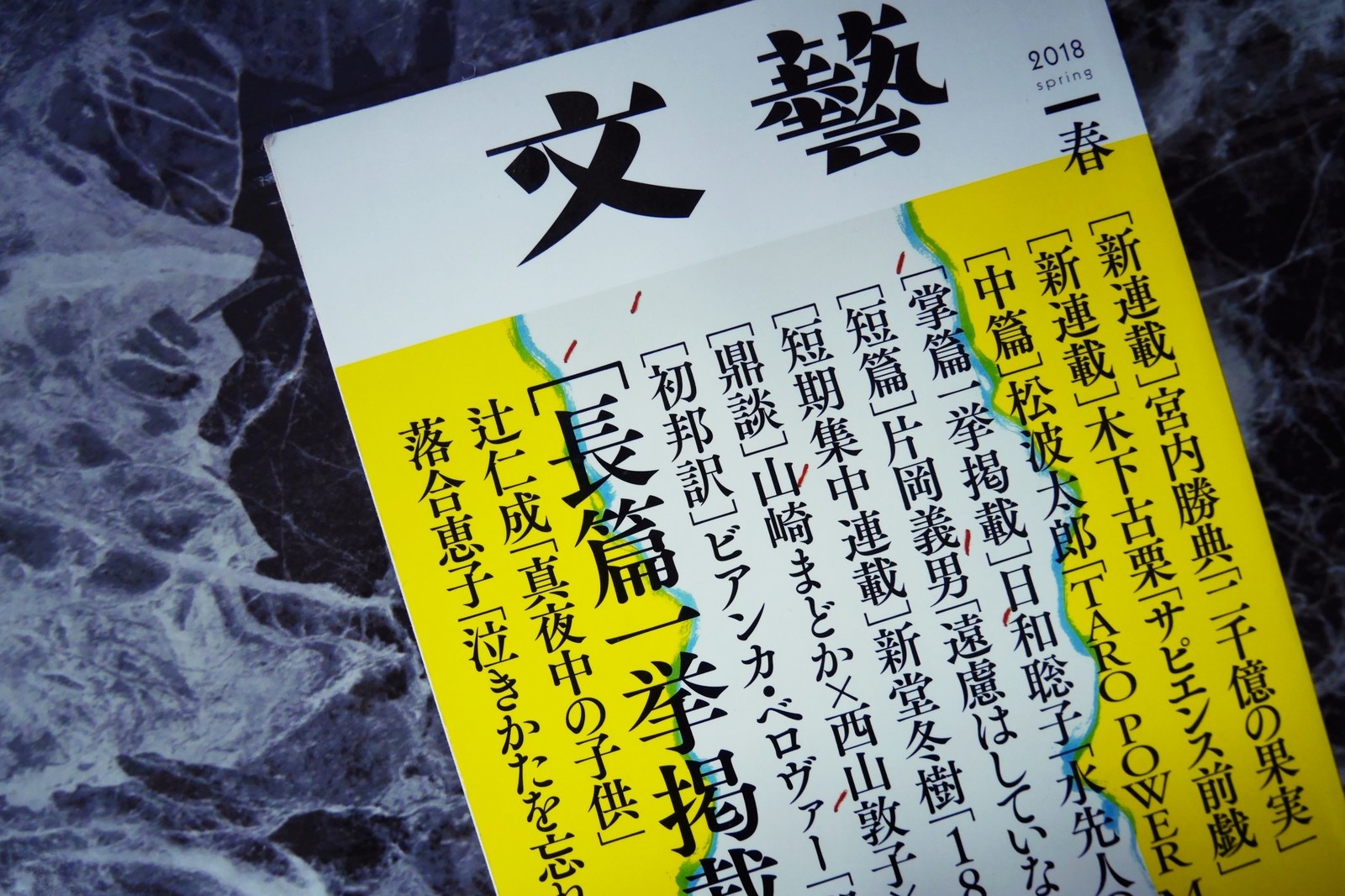

「原稿を抱えて、新潮社と河出書房新社の門を叩きました。『新潮』と『文藝』という2つの文芸誌。でも、当時、文藝は門を開いてくれませんでした。担当者がいなかったのです」

当時、辻に対する世間の目はタレント作家。そんな中、全く知り合いのいない新潮社に原稿を持っていくと、『新潮』編集長の坂本忠雄が応えた。

「毎日のように新潮社に通って、推敲して、書き直して。ものすごく赤を入れられるんですよ。坂本さんは鉛筆で校正するので、真っ黒になるんですけれど。ヘトヘトになりながら完成させたのが『海峡の光』でした」

『海峡の光』はその年の芥川賞を受賞した。「まさに賞を獲りに行くという言葉がぴったり。文章能力はそこで格段にあがりました」。

しかし、芥川賞を受賞すると、ますます非難が多くなり、疎外感は強くなった。

文学界から距離をおき、映画制作にのめりこんだ。監督を務めた『千年旅人』はヴェネツィア国際映画祭に出品され、現地では絶賛された。一方、日本のマスメディアは注目すらしなかった。けれども、この時、辻はあることを知る。

自分のことを知らない観客のピュアな反応。それは「無名の力」だった。自分はいつでも新人でいよう。そう決めた。

小説家になる人は、一瞬でわかる

「新人はエネルギーの源泉です。映画やったときは、自分の文学が低迷し始めたときでした。映像の編集は、順番を入れ替えて立体感を出していく。映画にふれることで、自分の新しい文学が生まれました」

舞台、映画、音楽、そしてYouTube。いつも新しい場所に行く辻だが、必ず文学に戻ってくる。作品のタネが枯渇することはないのだろうか?

「小説だけはないんです。もともと映画制作もずっとやりたいことだったので、勉強もしたし、一生懸命撮りたいと思っているけど、なかなか大ヒット映画は生まれない」

辻は、自分が持っている力を「作家の視点」と呼ぶ。

「文章は努力すれば誰もが上手く書けるようになります。でも、何を書き、どの角度で見るか、というのは人間の生まれ持った個性。『この文章を書ける人間は他にいません』と言わしめる力。僕は自分が優れているとは思わないけれど、小説を書いて生きてこれたのは、作家の視点があるからです」

辻が新人賞の選考委員を務めたとき、無名の作家の文章が目に止まった。

「最初のページの数行読んだだけでわかるんです。この子が賞をとるって。文章の上手い下手ではなくて、視点なんですよね。小説なんて誰もが書けるのに、視点が違う」

それが、金原ひとみの『蛇にピアス』だった。

付き合うのは、歳下の友だち

辻は、フランスに移住し、シングルファーザーになることで、また新しいアイデンティティを確立した。「僕はフランスでは移民で、幸せだけれど大変です。差別されることもあるし、社会保障も税制も違う」。それを作品に落とし込む。

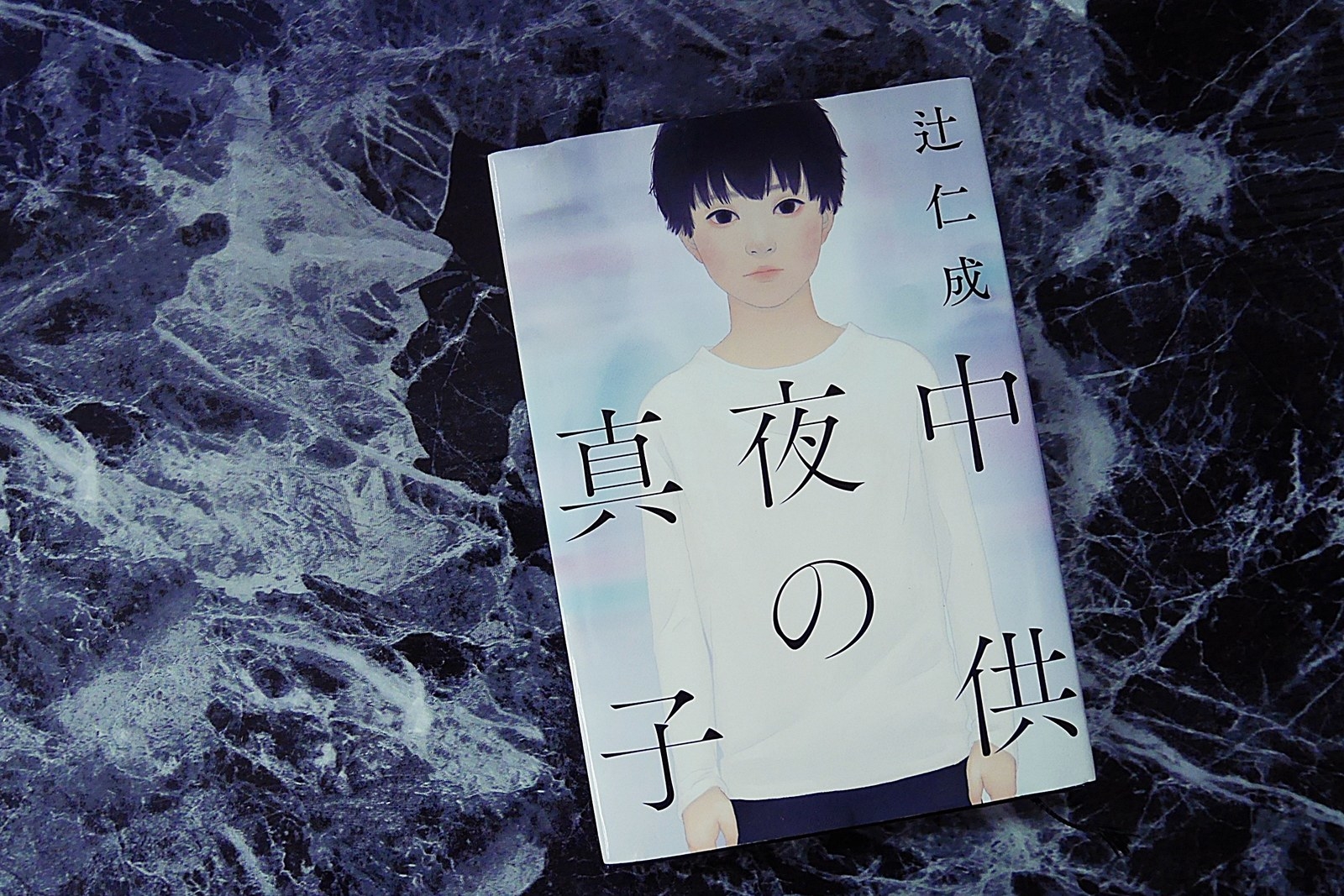

最新作『真夜中の子供』は、かつて門が開かれなかった『文藝』から声がかかった。「海峡の光のような小説をぜひ書いてほしい」と。

感無量。

この言葉しか思い浮かばなかった。恋愛小説の方が売れるからか、数多の編集者はラブストーリーを辻にオーダーする。その度に違和感を覚えていた。それは色眼鏡でしかないのだ。フィルターは事実を歪める。それは時に作家としての辻の可能性を無視する。

芥川賞を受賞した『海峡の光』は、刑務所看守と受刑者の物語だ。一方で『真夜中の子供』は、福岡の繁華街、中洲に生きる無国籍児童を主人公に描いた。辻の作品に共通するのは、「何かを欠落した人の淡々とした日常」だ。

「僕はマイノリティという言葉があまり好きではありません。ただ、何かを欠いた人を描くことは多いけれど、その人たちは、自分たちのことを『庇護される対象』だと思っていない。助けたいだなんて思うことは傲慢だと考えます」

「『真夜中の子供』は、日本の外から、中洲に日本を投影させた物語です。その中に、育児放棄や虐待、移民の問題をちりばめました。彼らは『はみだしてしまっている』ように見えるかもしれませんが、自分ではそんなこと思わない。フランスに出て育児をしているから、書けたのかもしれません。自分で経験した物事で、世界を作る」

主人公、蓮司は親から虐待をされながらもたくましく生きる。急速に大人にならなければならなかった、自身の息子と重ねた部分もあったのだろう。小説は虚構の世界ではあるものの、いつも辻の人生を投影したものだ。人は変わりゆく。それと同じく、筆致も変化してきた。

「自分をコピーしたり、再生産するのに楽しみを感じない。『冷静と情熱のあいだ―Blu』を、ずっと書こうとも思っていません。YouTubeにしかり、映画にしかり、常に新しいところに行って変わっていきたいんです」

作家になって30年が経とうとしている今、かつて目指した『文藝』に名を残す。辻はそれを、『新潮』に掲載された時のように喜ぶ。

過去に固執しない。きっとそれが辻の原点にある。「僕は、自分と同世代の人とは一緒にいないようにしてるんです。友だちは全員年下。そうすると無理やり刷新されますからね。フィッシャーズもそうです」と笑う。

新しく描き下ろしたドラマは、YouTuberを題材にした。

取材後、更新された2Gのチャンネルには、パリで歌う辻が映っていた。撮影しているのは、もちろん年下の友だちの一人であり、パートナーである息子だ。

作家・辻仁成の名前を知らない人は少ないだろう。そこにいるのは少し照れくさそうな新人YouTuberだった。