今や世界で最も有名な日本の作家、村上春樹。英語版のオフィシャルサイトを覗くと、謎めいた雰囲気が印象的だ。英語で読むファンが期待するムラカミ像が、そこに垣間見える。

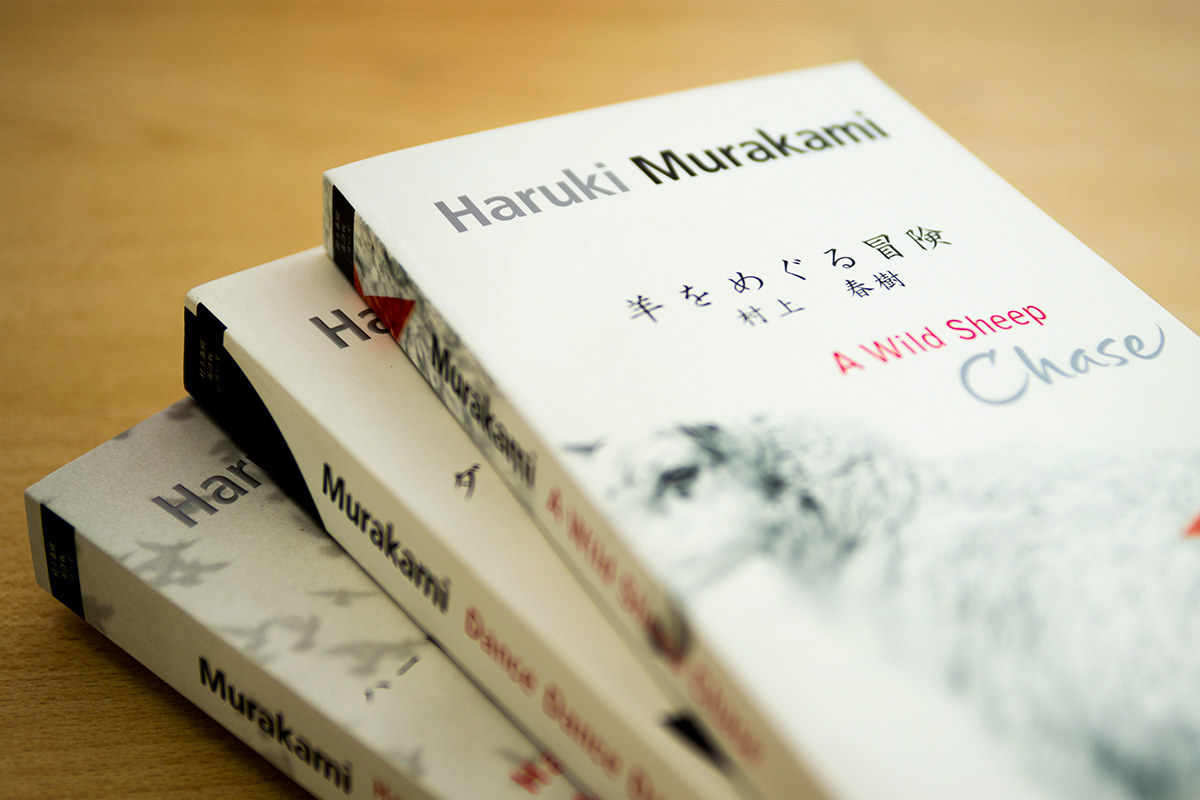

なぜ村上作品は、世界の読者にここまで受け入れられるのか。「羊をめぐる冒険」など一連の初期作品の英訳を手がけた翻訳者のアルフレッド・バーンバウムさんに話を聞いた。

「村上さんは日本の作家じゃないんですね。たまたま日本語で書いている、アメリカの作家ですよ」と話すバーンバウムさんは、アメリカ出身の60歳。インタビューには、流暢な日本語で応じてくれた。

村上作品との出会いは30歳くらいのころ、東京に住んでいた時だ。友人が何気なく貸してくれた。

日本で育ち、各国に移り住んできたバーンバウムさん。村上作品に出会う少し前まで、早稲田大学大学院で大正時代の日本文学を研究していた。しかし、日本文学に深く入り込んでいくにつれ、気になることがあった。

「日本文学、暗いなあ、と思うようになりました。私小説が多くて、それは家族の不和だったり、世間の無理解を嘆くものだったり、どうにもウェットで」

そんな折、偶然手にした村上作品は、軽快で、私小説的な文体とかけ離れていた。

「明るいユーモアがとにかく新鮮だった。あと、アメリカっぽい皮肉。アメリカ人のように書こうとしているのがわかったよ」

処女作「風の歌を聴け」の序文は、英語で書いたものを和訳したものだ。バーンバウムさんはムラカミ文体の成立について、こう考えている。

「村上さんは、趣味でアメリカの小説をよく読んでいた。あの、ライトな感じが欲しかったんだろう」。だが、日本語で執筆すると、どうしても重くなる。「英語っぽくすると、書きやすくなることに気づいたんだと思う」

「日本文学の暗さ」を突破する村上春樹。バーンバウムさんは、短編集「中国行きのスロウボート」の何編かを、誰に頼まれるわけでもなく翻訳した。元々がアメリカ文学のようだった。翻訳はすんなり進んだ。

当時、講談社は、英語を学ぶ日本人向けに、日本の小説を英訳したシリーズを出していた。バーンバウムさんは「中国行きのスロウボート」の英訳を、講談社に持ち込んだ。すると、「風の歌を聴け」と「1973年のピンボール」を翻訳しないかと持ちかけられた。

80年代から90年代にかけて、村上春樹の初期作品を次々と翻訳していく。「羊をめぐる冒険」「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」「ダンス・ダンス・ダンス」「象の消滅」「アンダーグラウンド」。英語学習者でなく、海外の読者を念頭に翻訳され、出版された。

バーンバウムさんによる「羊をめぐる冒険」のタイトルの英訳は、「A Wild Sheep Chase」になった。英語のa wild goose chase(手に入らないものを追い求めること)という表現にひっかけたものだ。バーンバウムさんは、欧米の読者にとってストーリーがすっと頭に入りやすいように細部を大胆に変えて訳している。

村上さんは以前、バーンバウムさんの訳について、このように語っている。

「バーンバウムの訳はここがスポッと抜けているけど、いいんですか、村上さん」と言われたりするんだけど、僕は読んでいて気がつかなかったんだよね。というのは、書いたあとでぜんぜん読み返さないから、何を書いたのか書いた本人も忘れちゃっている。でもまあ結果として、おもしろければそれでいいじゃないかと思うんですよ。あまりうるさいことは言いたくないという気持ちもある。自分の書いた本なのに「おもしろいじゃない」と他人事みたいに言って、最後まで読んでしまえるというのは、訳として成功していると言っていいんじゃないかと思います。(村上春樹・柴田元幸『翻訳夜話』、2000年、文春新書)

村上作品は、同じ作品でありながら、複数の英訳が存在するものがある。これほどまでに世界にファンが広がったのはなぜか。その理由は、その文体にある。バーンバウムさんは、そう考えている。川端康成と対比させ、こう語る。

「川端はいかにも日本文学。一語一句、漢字のニュアンスまで、その繊細さ、微妙さがある。日本語の機能を最大限引き出している。でも村上さんは全く違う。言葉の美しさや、文化的な文脈に寄りかからない。映画やテレビドラマみたいに、場面の移り変わりを描いていく。だから、英語にしてもわかりやすい」

言葉の美でなく、映像的。だが同時に、抽象性も備えている。

「映像が頭に思い浮かぶのに、舞台が日本なのかなんなのかわからない。抽象的な感じもある。文化に頼らないから伝わりやすい」。バーンバウムさんは言う。

作品の舞台が日本でも、登場人物はそばでなくスパゲティを食べる。出てくる音楽は、「荒城の月」ではなく、ジャズであり、クラシック。

「世界共通の、ハンバーガーやジーンズのようなものを目指したんだと思う。いわば、ポップカルチャーだよ」

対照的なのが、英語で執筆する日系イギリス人作家のカズオ・イシグロだという。最初期の作品は、イシグロが幼い頃に過ごした日本を舞台にして書かれている。

「でも、読んでみると情景が全然わからない。畳にすわっているのか、ちゃぶ台でたべているのか、テーブルでたべているのか、全然わからない。それは意識的に作ろうとした抽象的な日本なんだ」

村上さんの目は、アメリカにあるとバーンバウムさんは主張する。

抽象化された世界共通文化としての「アメリカ」。違う文化に生きる読者にとっても、入りやすく、壁を作らない。「たまたま日本語で書いている、アメリカの作家」と表現する理由だ。

1985年に出版された村上さんの4作目の長編小説「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」が一番好きだというバーンバウムさんに、今の村上さんはどう映るのか。

「ファンが増えると、作家自身も、待っている読者を裏切らない作品を送り出し続けなくてはならない。そのための戦略も必要になってくる」

かつて、村上さんが軽快さを求めて産み出した「あえての翻訳調」や「抽象的な世界観」。これらが、いつしか一種のヒットの方程式のようになっていったのではないか。バーンバウムさんは、そう考えている。

「ユーミンみたいに、次のアルバムに何を入れるか、きっとそういう風に悩んでいるんでしょう」

1994年から翌年にかけて出版された8作目の長編小説「ねじまき鳥クロニクル」を最後に、以降の作品は読んでいないという。

村上さんの人柄は。インタビューの後半で聞いてみた。バーンバウムさんは、少し考えてから、ゆっくりとした口調で淡々と答えた。

「冗談なんて言えるタイプじゃない。口ベタで、神経質だよ」

訂正

カズオ・イシグロさんを「日系アメリカ人」と書いていたのは、「日系イギリス人」の誤りでした。訂正しました。