自分は日本人だ。そう伝えると、目の前の男性の表情が一変した。

泣き声を押し殺そうとするが、押さえ切れない。そして、唐突に言う。

「僕は日本兵を殺した」

アメリカのホスピスに音楽療法士として勤務する佐藤由美子さんはこれまで、最期の時間を過ごすアメリカ人と出会い、数々の戦争体験に耳を傾けてきた。

「戦争の話を書くとなれば、そのことに没頭しなければなりません。それは楽しいことではないじゃないですか。だから、ホスピスで出会った戦争経験者たちの物語をまとめることはずっと先送りにしていた。もうちょっと置いておこう、って」

「でも、何度先送りしても、必ず戻ってくる。無視しても絶対に頭の中に浮かぶもの、避けられないものでもありました」

彼女は第二次世界大戦の終戦から75年を迎える今年、1冊の本を書き上げた。

タイトルは『戦争の歌がきこえる』。アメリカのホスピスで、最期を迎える人々が残した言葉とは一体どのようなものなのか。

勝ったとしても残る喪失感

大学院卒業後、音楽療法士の資格を得るためにアメリカのホスピスでのインターンシップを始めた時、先輩スタッフが佐藤さんに告げたのは1つの忠告だった。

「ここで出会う患者さんの中には、第二次世界大戦で戦った人や戦争で大切な人を失った人がいる。きみが日本人であるということで、彼らがどんな反応をするかわからない。日本人という理由で嫌な思いをすることもあるかもしれない」

その言葉の意味を当初は理解できなかったと、佐藤さんは明かす。

「最初にその言葉をスーパーバイザーに言われた時には、こんな体験をすることになるとは考えてすらいませんでした。もしかしたら日本人だということで怒りをぶつけられるのかな…くらいにと思ったんです。それは嫌だなと」

しかし、佐藤さんを待ち受けていたのは予想外の体験だった。

死を前に、涙を流す老人たち。日本人である自分に対し、彼らは時に詫び、時に叫び、時に罪悪感を口にした。

当時はセラピストとして客観的に向き合っていたため、泣くことはなかったと振り返る。本に書くため、改めて整理をする中で、初めて涙がこぼれた。

「彼らが最期に言いたかったことは、だれが勝者でだれが敗者だったかというような話ではない。たとえ戦争に勝ったとしても、一人ひとりの中には喪失感や罪悪感、後悔があったということなのだと思います」

「居心地の悪い」真実と向き合うということ

この本の中で綴られている戦争体験は、日本で8月になると語られる物語とは異なるものばかりだ。

日本の占領下にあった中国で幼少期を過ごした日本人の語りも収録されている。

佐藤さんはアメリカ空軍に勤務する夫と共に2013年に帰国。2017年までは青森県の病院の緩和ケア病棟で音楽療法として勤めた。その際に、幼少期を旧満洲(中国東北部)で過ごした1人の女性と出会った。

彼女の語りは日本の加害者性を突きつける。

「日本人が満人(満洲人)にしていたことを忘れることができないの。私はまだ子どもだったけど、あのころのことは、はっきりと覚えているわ。当時、日本人は満人に対してひどいことをしていたの…」

「動物以下の扱いだった…鞭で叩かれて下水を掘らされたり、奴隷のように扱われていたの。母は満人も家に入れて、一緒にご飯を食べたりしていたけど、それは例外だった。同じ人間なのに、なんであんな扱いをするんだろうって、子ども心に理解できなくて…そのことが今でも思い出されて、夜眠れないときもあるの」

「戦争から75年が経つ中で、自分たちは加害者でもあったと認識することを避けて通ることは、結局はこれからの日本人にとってマイナスなことだと思うんです」

佐藤さんは言う。

「もちろんこうした現実に向き合いたくないという気持ちを持つ人もいるでしょう。でも、事実は事実として残しておきたかった。たとえそれがどんなに辛いものでも、トゥルース(truth)、つまり日本語でいうところの真実や事実といったものは、"bring you peace" 心の平穏をもたらす。これは、長年のホスピスでの経験で気づいたことです。きっと、歴史についても同じことが言えるのではないでしょうか」

「たとえ、あなたがその現実を直視しないことを選んだとしても、真実は常にそこにあります」

加害者性に向き合うことは、どこか「居心地が悪い」。

「人種差別、中国や韓国との関係など、そうしたトピックについて話をすることは居心地が悪いと感じることがあると思います。こうしたテーマで本やコラムを書くことも、自分の中にある偏見や無知に向き合う必要があるので、楽しいことではない。特に、中国で生まれた患者さんの話を書くのは難しかったですし、居心地が悪かったです」

「でも、その居心地の悪さに、ちょっとだけ近づいてみてもいいんじゃないですかね。それを避けようとするのではなく。『これは嫌だ』と感じたとしても、少しだけ時間をかけて、何でそう感じるのかを掘り下げてみることから始めてみてもいいんじゃないでしょうか」

歴史修正主義の流れに「行動」で抗う

日本に帰国した際、その存在を知り、佐藤さんが驚いたものがある。

「歴史修正主義(historical revisionism)」だ。

これまで2冊の佐藤さんの著書を編集し、今作も担当する編集者に、思わず「南京大虐殺(Nanjing Massacre)は起こっていないかったとか、実は言われているほど殺されていなかったとか、日本にはそう思っている人が多いの?」と尋ねたことがある。

日本を離れ、アメリカで暮らすうちに、この国で何が起きているのかと困惑した。

「ドイツなどではホロコーストを否定することは違法です。アメリカの場合、ホロコースト否定論者のような『歴史修正主義者』は昔からいますが、主流ではありません」

「アメリカ人の中には、原爆を落としたことで戦争が終わったと信じている人がいるのは事実です。でも、それ自体が『なかった』とか『実際にはあんなにたくさんの人は(原爆で)死んでいない』などと言う人には出会ったことはありません。また、人種差別主義者も当然いますが、ブラック・アメリカン(アフリカン・アメリカン)の祖先である奴隷は「強制的に連れてきたわけではない」などと言う人もいません」

「日本では、歴史的な出来事が本当はなかったとか、本当はそんなにひどくなかったというように、事実そのものを否定する人がいるということに驚きます」

だが、「それは歴史修正本を出す人だけが悪いわけではない」「このような本が普通に出版できて、しかも売れているという状況に関しては、その本の著者や出版社だけの問題ではなく、社会の問題ではないか」と指摘する。

全ては日本の加害の歴史を学ぶことを避けてきた75年の積み重ねなのではないか。もちろん、個人レベルで見たら、日本人にとって居心地の悪い歴史や記憶に向き合おうとしてきた人はいた。でも、それを国家として避けてきたことがいまの問題につながっているのではないか。だから、「文句を言うだけではダメだ」と佐藤さんは自分に言い聞かせた。

その上で、「自分の役割とは何か」を考え始めた。

「平和(peace)ってたぶん、『やっぱり平和がいいよね』とスローガンのように唱えたり、信じているだけではダメで、アクションを伴わなければいけない。動詞的であることが重要だと思うんです。似たような言葉では、『愛(love)』がありますね。文法上は名詞でもあり動詞でもある。でも『love』って現実世界においては動詞として現れるものだと思うんです。要するに、愛情があれば、それは何らかの行動として現れる」

「だから『peace』もアクションなんだと思います。それは選挙へ行くことかもしれませんし、『これはおかしい』と声を上げることかもしれない。あるいはデモへ行くことかも。とにかく、ただ座って文句を言っているだけでは何も解決しません。たとえ小さなことでも、一人ひとりにできる行動があると思ったんです。特にその行動は、日本国内のSNSでよく見られるような匿名空間ではなく、公の場で行われるときに大きな意味を持ちます」

現時点で、佐藤さんが自分の役割だと考えたのは『戦争の歌がきこえる』を記すことだった。

「英語では、役割を担うことを“play a part”と表現します。playには「奏でる」という意味もありますが、私にとってはまさにそのイメージです。オーケストラでは、団員がそれぞれ自分のパートを弾くからこそシンフォニーになる。社会ってそういうものですよね。個人単位で見たら自分のパートは小さなものかもしれませんが、みんなで役割を分担すればひとつの社会でシンフォニーが生まれる」

戦争体験は神話化することなどできない

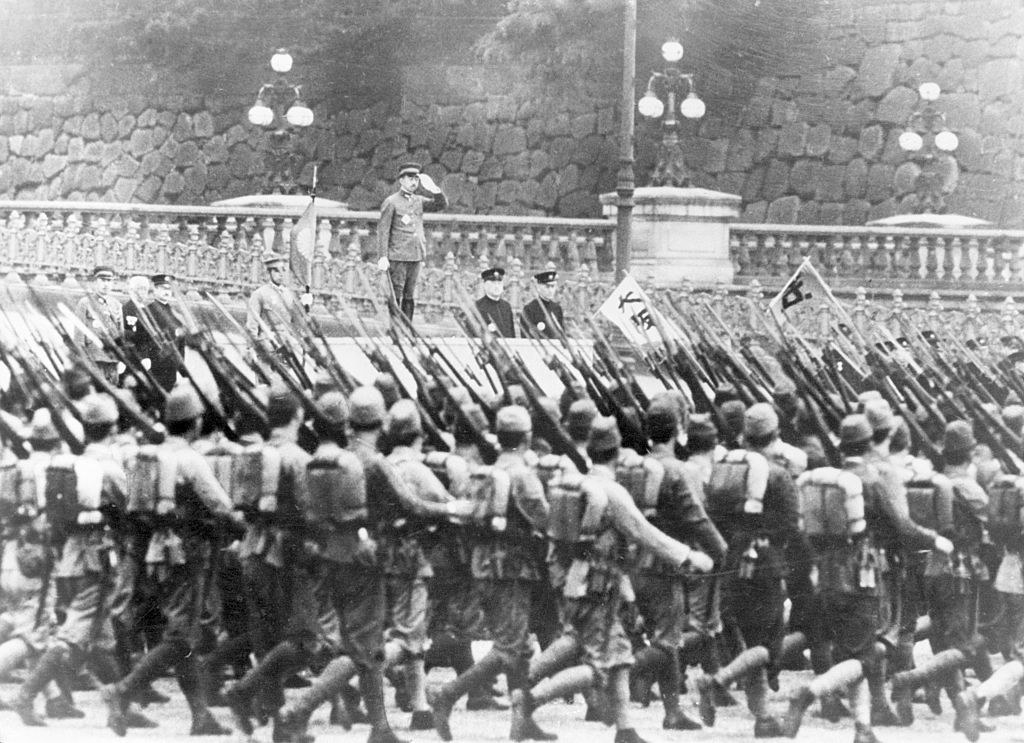

ニューヨーク・タイムズ紙は今年、『Beyound World War Ⅱ We Know』と題した企画を連載している。

「これはアメリカ人にとってはある意味、すごく居心地が悪い企画です。市民をターゲットとした東京大空襲や強制収容所から帰ってきた日系人のその後の生活、国内で人種差別を受けながらナチスと戦った黒人兵士たちなどにも触れられています。今まであまりスポットライトが当てられることがなかった人々にフォーカスする特集です」

「戦争から75年が経った。全ての人の物語を網羅することはできなくても、これまで見てこなかった、あるいは見えていなかった側面を知ることは重要だと思うんです。それが本当の意味で『歴史を学ぶ』ということではないでしょうか。そして、歴史をちゃんと学べばこそ、過去の教訓を活かし、今日の問題を解決することができるはずです。逆にそれを行わなければ、過ちを繰り返す可能性がある。つまりそれは、最終的には、自分たちのための行動でもあるのです」

日本においても、「戦争は繰り返してはいけない」とずっと語り継がれてきた。その多くは、「これだけ多くの日本人が犠牲になったから、繰り返してはいけない」というニュアンスを含んでいる。

しかし、佐藤さんは「日本人も被害を受けたけれども、同時に加害者でもある。こんなことをした、あんなこともした、という風に全体像を理解しなければ知的に正直な態度とは言えません」と問題提起する。

「一人ひとりの話を聞いていると、気づくことがあります。それは、戦争の記憶はシンプルな物語として『神話化』できるようなものではないということです。とても複雑なものですし、あらゆる立場の人がそれぞれ一生残るほどの傷を負ったのだと知ってほしい」

認知症を患い、ホスピスに入院しているある患者は、ある日、「爆弾が落ちてくる!」と病床で叫んだ。

その患者は、自分がホスピスにいることすらわかっているのか定かではない状態だった。それでも、戦争の記憶だけは鮮明に記憶していた。

「私は当時、第二次世界大戦はとっくの昔に終わったものだと思っていました。でも、その時代を生きた人たちにとって、『終わり』はないのだと思います」

責任に向き合わないまま語る、「平和」は薄っぺらい

第二次世界大戦を経験した人の多くが、既にこの世を去った。彼らの記憶を次世代へつなぐことはできるのだろうか。

フランスの心理学者、ギュスターヴ・ル・ボンの著書に、『群衆心理』という1冊の本がある。この本は、ナチスドイツがプロパガンダを行う上で、ヒトラーが参考にしていたことで知られている。

ル・ボンは本の中で、歴史の教訓は次の世代には引き継がれない、というようなことを語っている。この主張は、その世代で記憶は消えるものだ、とも解釈できるのではないか。

佐藤さんはこの『群衆心理』で展開された議論を踏まえ、第二次世界大戦を経験した人々が亡くなっていく中で日本で歴史修正主義が登場し、アメリカではトランプ大統領が誕生する近年の流れを危惧する。

「トランプが大統領になった。でも、悪いのはトランプだけではない。彼は社会がかかった病の症状だと思うんです。根本的な問題は彼ではなく、社会の側にある。日本でなぜこれほど歴史修正主義が勢いを増しているのか。その裏には、これまで積み重ねてきた問題があると思うんです」

当初は最後の章のテーマを、「平和」というトピックに設定していた。こうした次世代へ向けてのメッセージで本を締めくくることは、戦争関連の本としては一般的だと言えるかもしれない。

しかし、佐藤さんはこのプロットを崩し、「記憶と忘却」というトピックを最後に据えた。

「最初は、青森の病院で出会った70代後半の女性の話を最後に書こうと思っていたんです。彼女は子どもの頃に経験した青森大空襲のことを鮮明に覚えていました。戦後、彼女は戦争や平和についてずいぶん考えたそうです。『暴力はいけない。もっと話し合わなければだめ。そうでなければ世界は壊れてしまう』『世界が平和になってほしい』という強い願いを語りました。同時に、いまだに世界に平和が訪れていないことに対して、フラストレーションを感じているようでした」

「アメリカ人の戦争体験者も似たような感覚を抱いている人が多かったですが、この感覚は戦争を知らない世代にはわかりえないものだと思いました。彼女くらいの世代の人たちにとっては、世界を巻き込んだこの長い戦争が終われば平和になるという思いがあったのでしょう。でも、今も世界で戦争や紛争は続いています。平和へたどり着く前に、私たちが今抱えている課題や責任について考えることが必要だと思ったんです」

「集合的記憶(collective memory)」という言葉がある。

イメージやストーリーによって形成された社会における共通の記憶を意味し、日本人にとっては原爆ドームが象徴する物語、アメリカ人にとってはノルマンディー上陸作戦が象徴する物語等がこの「集合的記憶」に分類される。

空襲や原爆の被害を受けた人々の物語などは、これまでも繰り返し語られてきた。これらもまた忘れてはならない記憶であることは間違いない。

だが、そこから外れた物語たちも、同時に記憶し続けていく必要があるのではないか。

当初は「歴史修正主義という言葉すら、この本に入れたくはない」と思っていた。

しかし、「この現実について言及することを避けては通れない」「これを避けて平和について語ったところで、薄っぺらいものになる」と佐藤さんは考えた。

「これまで様々な人に出会った中で生まれた、自分なりの内省の結果を書くことが、読者への責任を果たすことになる。それしかないと思いました」

「なぜ、このことについてもっと早くに知ろうとしなかったのか、調べようとしなかったのか、向き合わなかったのか。大学時代や大学院時代には韓国人や台湾人の親しい友人もいました。彼らがなぜ、そこまで日本語を知っていたのか。尋ねれば、きっと教えてくれたはず。でも、私も無意識のうちに避けていたんですよね」

故郷である日本を離れ、アメリカの大学・大学院へ。職場は常に死と向き合う、ホスピスを選んだ。

これまでも、居心地の悪い場所にあえて身を置いて生きてきた。そんな彼女だからこそ、居心地の悪い歴史にあえて向き合うことを提案する。

自国にとって都合の良いことしか考えない。そんな自己満足と戦い続けるために。