「1000年に1度の不幸な出来事に巻き込まれたなんて思っていては駄目だ。震災と津波による被害は『必然だった』と考えなければならない」

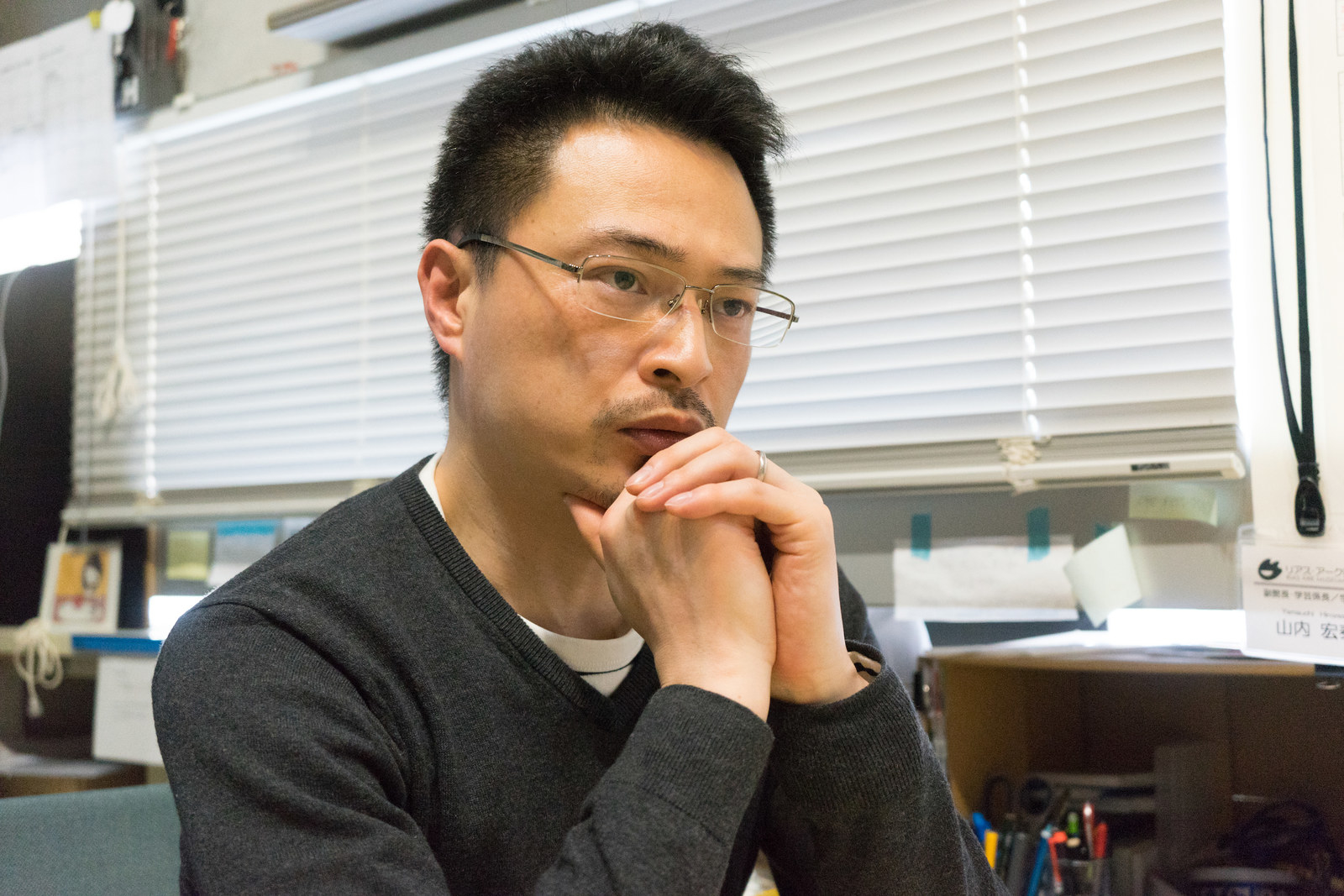

気仙沼の海を臨む丘にあるリアス・アーク美術館。副館長の山内宏泰さんは、この思いを胸に、挑発的ともいえる展示に挑んでいる。

地震と津波で破壊された家財道具を再構成したオブジェが並ぶ。

三陸地方は明治、昭和、そして平成と3度にわたって津波に襲われた。これを偶然の災害として扱ってしまえば、きっとまた、悲劇が繰り返される。

それを平成で終わりにするため、痛みを伴ってでも今、伝える。それが狙いだ。

伝えるための史料を集めたのは、山内さんら美術館のスタッフだ。

山内さんは、こうした破壊された家財道具を「がれき」ではなく「被災物」と呼ぶ。

目の前にあるのは決して無価値な「ゴミ」ではない。「破壊され、奪われた家であり、家財であり、何よりも、大切な人生の記憶」に他ならないからだ。

「被災物」には、言葉が添えられている。つづられた言葉は、一見持ち主の語りのように見える。しかし実は、これらはすべて、フィクションだ。

山内さんが気仙沼を回り、聞き書きを続けて集めた被災者の語りをもとに作られている。しかし、決して「客観的な記録」ではない。

なぜ彼は、このような展示を作ったのだろうか。

自宅を失い、身体が泣いた

揺れ始めた瞬間、山内さんは美術館の収蔵庫にいた。

いつか必ず来ると言われていた宮城県沖地震がついに来たと思ったという。しかし、収まることのない揺れのなかで、いま起きている地震は、それを遙かに上回る規模のものだと直感した。

美術館の屋上に出ると、目に飛び込んできたのは、津波が気仙沼の街を白煙をあげながら飲み込んでいく光景だった。

見えるはずのない高さに水面が見え、マグロ漁船が後ろ向きに流されていく。夜になり、辛うじて電波を捉えたラジオに耳を傾けた。

入ってきたのは「仙台の荒浜周辺を飛んだヘリから、数百体の遺体を目視で確認した」という、にわかには信じ難い情報だった。

山内さんが自宅の様子を確認することができたのは、2日後のことだった。

いろんなものが散乱する道をかき分け、ようやくたどり着いて知ったのは、自宅はおろか、自宅のあった地区がまるごと消えているという現実だった。

「自宅の基礎みたいなものだけが残って、あとは何もない。更地のような状態。もう帰る場所がないということは確認できましたから。一緒に歩いてきた妻と、もう帰ろうと話をしながら....」

山内さんは涙と嗚咽を堪えきれなかった。

「頭はすこぶる冷静でありながら身体が泣いていた」と、山内さんは振り返る。

「たぶん人間ってね、2種類の泣き方ができるんですよ。頭で物事を理解して泣くパターンと全く理解できなくて身体が泣くパターン。人生そうそう身体が泣くという経験をしないと思うんですが、あの時は、完全に身体が泣いてました。ああ、本当に人が泣くってこういうことなんだなって」

「そしたら隣にいた妻が、お父さんとお母さんにどうなったか連絡するのに写真を撮っておこうと言い出して写真を撮り始めたんですよ。すごい神経してるなと驚きながら、そうだな、写真は撮っておいた方がいいなと気付いたんです」

「誰が撮ったかなんてどうでもいい」

3月16日から、山内さんをはじめリアス・アーク美術館のスタッフは、気仙沼市で被害状況の調査と記録を始めた。

調査をはじめた当初、その意義を理解してくれる人は少なかった。「みんな寝る間も惜しんで避難所で対応しているのに、美術館のあなたたちは写真なんか撮って物見遊山か」と厳しい言葉を投げかけられたこともあった。

そんな批判も飲み込んで記録することに徹した裏には、「現在」と「過去」をつなぐ中間の記録が残らないことへの危機感があった。

「我々は壊れた街の最後の痕跡を残そうとしたんです。だから、急いだ。撤去されてしまったら、残すことはできませんから」

多くの人は当時、地震直後に避難したまま、自分の家や街に戻ることができず、どんな状況になっているのかを確認できずにいた。そこには「震災前の街を知っている人間にしか記録できないことがあった」と彼は語る。

「外部から来た報道関係の人たちは津波に飲み込まれた街を前にして、絶句して固まるんですよ。カメラを持ったまま立っていることしかできない。なぜかというと、どこを撮ればいいのかわからないから。でも、我々は目の前の光景がたとえ、ぐちゃぐちゃだったとしても、それがどこであり、もともと何があったかが分かるわけです。だから、シャッターを切れる」

その裏には、自分たちが生きる支えを求めたいという、切実な本音もあった。

「あの頃は、夜になればみんな涙を流していた。酒なんか飲んだときにはおしまいです。酔えば泣きながらぐずぐず言って、諦めて寝るしかない。そんな我々には心の支えになる何かが必要だったんです。その使命感を支えにしなければ、とてもじゃないけど正気を保てない」

調査と記録を行なった学芸員たちも、また被災者だ。そんな彼らには、「調査活動」という依りどころが必要だったのだ。

山内さんは目の前の風景を「使える記録」として残すことにこだわった。

「最終的に誰が撮ったかなんてどうでもいい。100年後くらいに東日本大震災と画像検索をしたときに出てくる写真が全部、我々が撮ったものだと言えるくらいに使いまわされて構わない。記録として残ればいいんです」

「タイムカプセルにされることだけは嫌なんです。次に何かが起きたときに、こんなものが残っていましたと掘り起こされるのでは困る。明日からでも使ってもらわなくてはいけないんです」

「使う」とは、どういう意味だろうか。

そもそも知りもしないことは「風化」しない

「復旧・復興事業を行う上で考えなければならないこと、知っておかなければならないことを知り、学ぶための史料を、一刻も早く公開しなければならない」

そんな思いを胸に、2011年3月から2年間かけて記録したものをもとにした常設展を始めたのは、2013年4月のことだった。

大災害に見舞われた地域の美術館が、被災からわずか2年1ヶ月弱で、その災害に関する常設展を設置するのは、世界的に見てもまれと言っていいだろう。

展示されているものはすべて、リアス・アーク美術館によって記録・収集されたものだ。さらに被災物に添えられたキャプションはすべて、実際の聴き取りを元にはしているものの、「フィクション」だ。異例づくしの展示と言えるだろう。

「巨大な津波が来たから、これだけの人が亡くなるのは当然のことだと言ってしまったら、人間というのは何もできない愚かな生き物ということになってしまう。でも、それは違うでしょう」

「事前に対策しておけば、被害を10分の1、100分の1にできたかもしれないかもしれない。それをやらずにきたんです。あそこから生きて帰ってきたというのが偶然なんですよ」

「嫌な思いを覚悟して、傷に塩を塗り込むことを覚悟してでも、伝えなきゃならないことがある。そのための場所が、今日からでも必要だ、と。だから、急いで作りました」

山内さんはもともと、創作活動を行う1人のアーティストだ。

大学で美術教育を学び、リアス・アーク美術館に赴任したのちは、地域の歴史や民俗、伝統文化への造詣を深めてきた。

これまで歩んできた過去の点と点が、震災を通じて線となり、この常設展示が生まれた。

「前例のない非常識なことが目の前で起きているのに、前例や常識に従って何を伝えることができるのでしょうか。このやり方が既存のやり方に対して喧嘩を売っていることも、タブーを犯していることもわかった上で、それでも、この方法で表現するしかなかったんです」

客観的に資料を陳列することでは伝えられない何かを伝えようとする、震災・津波の被災当事者からのメッセージが、そこにはある。

震災や津波を経験をしたことと、知っていることは必ずしもイコールではないと強調する山内さん。口調は次第に熱を帯びる。

「確かに我々は震災を、津波を経験したかもしれません。でもね、じゃあ、我々は何を知っているんだと。たとえ経験をしたとしても、知らないことはたくさんあるんです」

「世の中は起きたことを忘れないように、風化させないように伝えていこうとばかり言いますよね。でもね、それは違います」

「忘れるというのは、もともと知っているから、忘れることができるんです。知っていたことや覚えていたことを思い出せなくなっていくことを、忘れると言うんです。そもそも知らないことは、忘れようがないんですよ」

生きるための努力を忘れぬよう、痛みに向き合う

津波の恐ろしさを知る気仙沼の人々は震災後、それでも自然とともに生きるための努力を続けている。

三陸の地は明治、昭和、そして平成とたびたび津波に襲われてきた。山内さん自身も2006年には明治の津波に関する企画展を開いた。2008年には明治の津波ををテーマにした小説『砂の城』を執筆した。

胸の内には過去に三陸を襲った津波の記憶がしっかりと継承されていれば、という悔しさがある。

いつかまた、生きるための努力を忘れてしまう日が来るのだろうか。

「震災直後から、覚悟を決めて痛みから目を逸らさなければ、努力することを忘れないはず。でも、ここに至る8年の間に、痛みと向き合うことができているとは思えません」

2013年4月に常設展をオープンして間もなく6年。その間に気仙沼市内の学校が団体で、震災の常設展を見るために来館したのは1校が1度来たきりだった。

「子どもには刺激が強いので見せたくない」

「嫌な思いはできるだけしない方がいい」

「子どもたちにはこうした悲劇を忘れて、健やかに育って欲しい」

そんな「大人の配慮」に、山内さんは苛立ちを感じる。ときには「何をやっても無駄だ」という諦めの言葉が頭をよぎることもある。

「気仙沼で生まれ育った子どもたちに夢や希望だけを与えて、課題や問題をちゃんと見せていない。いま中高生になった彼らは、ほとんど震災のことを覚えていません。貴重な学びの機会を、ドブに捨ててはいけない」

折れた骨は痛みを伴うリハビリを経て、より強固な骨となる。あの日起きたことを伝えていくことは同じように痛みを伴う営みなのかもしれない。

気仙沼では大島との間に橋がかかり、三陸道がつながった。刷新と開発が進む中で、それまでになかったものを手にしてきたが、同時に失ったものや忘れていったものがあるのではないか。リアス・アーク美術館では震災から10年となる2021年に向けて、再び調査を行う予定だ。

「一般的には震災から10年、これだけ復興しましたということを世の中に見せるのでしょう。でも、我々はそんなことはやりません。あの日から10年が経つけれども、10年を迎えた気仙沼の街に残された課題は何かを考える企画展を開催するつもりです」

BuzzFeed Japanでは、あの日から8年を迎える東日本大震災に関する記事を掲載しています。あの日と今を生きる人々を、さまざまな角度から伝えます。関連記事には「3.11」のマークが付いています。

東日本大震災の関連記事は、こちらをご覧下さい。