「ご活躍をお祈りしています」

不合格通知を受け取るたびに、指の間から何かがスルスルとこぼれ落ちていく感覚がした。きっとそれは、夢とか未来ってものだったのだと思う。

メディア業界はいまだに学生の間では人気だ。合同説明会は学生でごった返し、目をキラキラさせながらOBOGの話に酔いしれる。彼女もその一人だった。

面接では、真面目で美しい志望動機を述べた。でも、実際のところは「なんとなく楽しそうだし、時代を作ってる感じがするし?」くらいのノリだった。もちろん全滅。自分よりも思慮が浅そうな同級生が「内定」をもらう姿を見ては、納得いかずに嫉妬した。

結局彼女は、iPhoneを売る仕事に就いた。通信会社の営業になったのだ。第一志望ではなかったが、これから確実に盛り上がる業界。そこに携われると思うとワクワクしたのも事実だった。

営業は、販売数を伸ばす仕事だ。店舗を運営する代理店を顧客に持ち、経営層にかけあったり、現場の士気をあげたりして、台数をつんでいく。

実際に店舗で働く従業員は、ほとんどが歳上だった。スーツをうまく着こなすこともできない新卒社員の話は、説得力がまるでない。

彼らには「本社のデスクでエクセルをいじっているだけの奴が、現場の苦労など知るわけがない。実際にユーザーと対面しているのは自分たち」というプライドもある。

恐怖もあった。営業の結果は数字がすべて。全社員に共有される数字の更新が怖かった。昨年比よりマイナスになると「赤字」が表示され、恫喝される。

「なぜ赤字になった? リカバリー策は? その対策でビハインドをどれくらい埋められるのか? 具体的に説明してくれ」

質問は、瞬時に答えなくてはいけなかった。叱責に怯え、追われるような毎日だった。結果が欲しい。強くなりたい。仕事のできない自分はどうすればいいのだろうか。

そこで彼女は現場に自ら立ち、「iPhoneを売る」手段をとった。都心にある本社を中心に、八王子、小田原、熊谷、つくば…さまざまな場所を回った。契約はもちろん、販促用のティッシュもよく配った。週末にキャンペーンガールを手配しては、一緒に客寄せをする。

現場では本当にいろんなことが起きる。印象に残っているのは、元記者だという80歳の紳士が、iPadをいたく気に入って、購入していったことだ。新聞を読みたいけれど字が小さくて読めない。字の拡大ができるiPadで新聞を読んで、嬉しそうにしていた。

遠方の店舗を周り、本社に戻るとだいたい日が暮れていた。そこからオフィスワークをするため、帰宅は当然遅くなる。1時すぎに帰宅、9時に出社。彼女にとって華金は都市伝説だったが、現場の人と一体となって結果が出ると嬉しかった。

もちろん、そこまで頑張る必要はなかったのかもしれない。気がつけば、生理は1年半来ていなかった。同級生は華やかな仕事をして、Facebookに投稿する。それを見る度に、気持ちが黒く染まる。

馴染みのない街でティッシュを配りながら、空をよく見上げた。指の間からこぼれ落ちたものを、ちゃんと掴めていたら今はどうなっていたんだろう?

とはいえ、掴みきれなかったのは自分。わかっている。「仕事にやりがいを感じないのか?」と聞かれれば、「否」と答えただろう。でも、やっぱり20代という時間を、無為に過ごしているようで虚しかった。

「つらい」という気持ちと「そう思う自分は傲慢だ」という気持ちは、ストレスを自乗して行く。いつのまにか過呼吸になり、声が出なくなった。会社の最寄り駅で電車を降りられなくなり、泣き崩れた。過労というやつなのだろう。情けなかった。みんなは普通に仕事をしているのに。

診断書には適応障害と書かれ、休職をよぎなくされた。

会社を休んでいる最中、友人から渋谷のカフェで「お姉さん」を紹介された。自己紹介がてら、自虐気味に現状を話す。初対面にも関わらず、ピシャリとこう言われた。

「あなたさ、覚悟がなさすぎるんだよ。自分のやりたいことがあるならやればいいじゃん。どうしてふみださないの? いいじゃんバイトでも。苦しんで働いているなら、まずは夢をひとつかなえてみれば?」

お姉さんからの的確過ぎる意見は、ビンタのように痛かった。彼女は「3年はとりあえず働かなくては」という言い訳のもと、「どうせ自分なんて」と卑下をしつつ、楽しそうに働く同級生たちを僻んでいた。「いいよね、やりたいことができて」と。

自分の夢とは何なのだろう?

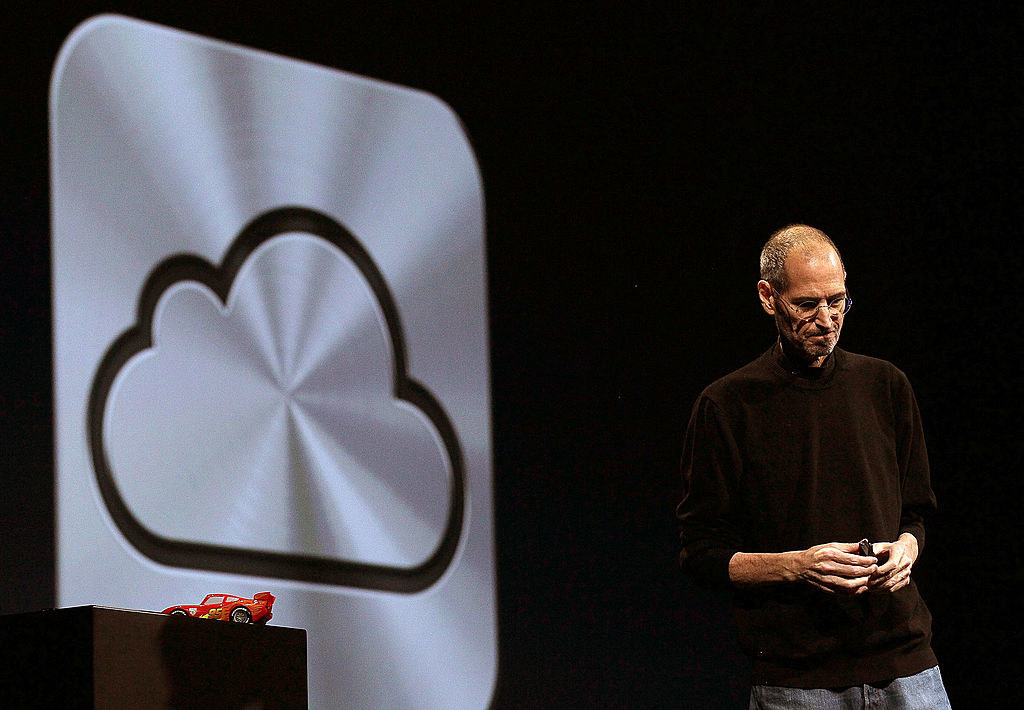

彼女には、iPhoneを売る中で出会った「お気に入り」の記事があった。それは、「iCloudで携帯電話以来の大変化が起こる...それは未来のコンピューティング」というタイトルのものだ。

そこには、Apple製品の「多くの人に、平等なる力を与える」真髄が書かれていた。学生も社長もみんながiPhoneを平等に使い、同じアプリで写真を撮り、センスを形にする。そんな内容で、最後にはこう締めくくられる。

すべてが、誰にとっても使いやすいものになります。iCloudのおかげで、誰もがパワーユーザーになれるのです。

リアルの店舗で、彼女はさまざまな人にiPhoneを渡してきた。契約書に書かれる住所や年齢、職業はどれひとつ同じことはなかった。でも、全員が新しいiPhoneを手にすると嬉しそうにする。それを見てきた彼女にとって、この記事に書かれていることは、真実以上に真実だった。

iPhoneを売るということは、人に可能性を渡していることなんだな。自分の仕事を、はじめて心の底から肯定できた瞬間だった。

自分もいつかこんな記事を書いてみたい。

「ビンタ事件」をきっかけに、そんなことを思い出した。そして記事を掲載していたメディアの門を叩く。ツテもなく窓口も知らなかったが、Twitterで「初代編集長」のアカウントを発見し、DMを送った。

「御社に入りたいのですが、どうすればいいですか」

初代編集長はノーガードで特攻してくる若者に困惑しただろう。しかし、真摯に話を聞き、編集部員を紹介してくれた。いくつか試験をパスし、最終面接に臨む。

その前日に、会社は退職した。落ちたら無職。愚かなやり方ではあるが、腹をくくった方が受かる気がしていた。「覚悟がなさすぎる」。カフェでの言葉に押された。

かくして彼女は、未経験のアルバイトとして、テクノロジー系媒体の編集者となった。収入は減ったものの、自分が進みたい道に踏み出せるのは、金額以上の価値があった。

ただし、自分が「バイト」であることは、友人たちには言えなかった。世間体を気にしてしまうさもしい性分は、なかなか変わらない。

新型iPhoneの噂、ニュース速報、レビュー…多くの媒体がAppleの記事を書く。しかし、公の取材枠は数席だけ。

iPhoneが好きだから、勝手に徹夜をして発表会を実況し、勝手に徹夜でApple Storeに並び、勝手に朝一番でレビューを書く。

数多いる記者の中で、彼女は知識も経験も乏しいし、スタート地点に立つのが遅すぎた。そのことも理解していたが、性格に反して悲観的にはならなかった。

メディアの仕事についてから4年ほどが経った。少しは仕事に慣れたものの、上司からは「文章に迷いがある」とよく言われる。そんなフィードバックに対して、吐きそうになりながら打ち返す。どこまで潔くいなければならないのか。才能が欲しいと渇望する。気晴らしにInstagramを見ては友人の近況を知って「羨ましい」と思う毎日だ。

ある日、メールが届く。タイトルは「Let's meet at our place」。リンゴのロゴが記されていた。

メールを受け取ったのは、「私」である。

今、私はサンノゼにあるAppleの本社にいる。かつて自分が売っていたiPhoneの発表会を取材しに来たのだ。キャリアも浅く、まだまだ駆け出し。何かを成し遂げたわけでもない。こんなに恥ずかしい文章まで書く"愚か者"だ。

スティーブ・ジョブズはこんなことを言っていたそうだ。

未来を見て、点を結ぶことはできない。過去を振り返って点を結ぶだけだ。だから、いつかどうにかして点は結ばれると 信じなければならない。

あの日、指の隙間からこぼれ落ちたものは、なんだったのだろう。そんなものなんて最初からなかったのかもしれない。