「ロックも変わらなきゃ。そんな感じはある」

ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文は言う。「4つ打ちバンド」の第一人者となり、多くの若者に歌い継がれるバンドのフロントマンがそんな話をする。

どういうことだろうか?

『リライト』のリリースで大激怒

――3年ぶりに出したアルバム『ホームタウン』は「ロックバンドを諦めない」という想いがあったそうで。どういう意味なのでしょうか?

これまで習慣的にカットしていた低音を効かせてみたり、音源として難しさのあるロックバンドとしてチャレンジをしてみたかったんです。

――低音?

録音された音楽って20Hzから20,000Hzまでの人間が聴き取ることのできる周波数を楽器や歌に割り振ったものなんです。

だけど、日本のバンドミュージックは低音域を上手に使えていない気がして。俺が昔に読んだ音響の本でも「低音はカットしましょう」みたいな内容が教科書的に書いてありました。

――無意識的な慣習みたいな? 曲の構成でも「型」ってある気がします。

「A、B、サビ」みたいな方式はあるよね。そもそも「サビ」という言葉自体がすごい。「ここが聴きどころ」ってことですからね(笑)。

「サビが弱い」って言う人も見かけるけど、「別によくない? ループでよくない?」って思ったりもする。日本は特にループミュージックはあまり見かけないですね。盛り上がって、落ちて、盛り上がりたいみたいな起承転結が好まれるのかな。

――アジカンのフロントマンとして、勝ちパターンを選びたくなる気持ちってないのでしょうか?

ないですね。「それっぽい」のは、やっていて楽しくない。1回やったことをもう1回やりたくはないですね。

あと、毎曲「売れる」って思って作ってるんだけれど、なかなか売れないんですよ、これが(笑)。そもそも自分的に「いいな」と思った曲がシングルに採用されない。

『リライト』のシングル発売、大反対しましたもん。

――えっ、それ書いて大丈夫ですか?

大丈夫です(笑)。『リライト』をシングルにする話をファミレスで聞いて、激怒しました。事後報告だったのが原因でもあるけど……『リライト』はアジカンを焼き直している感じが少しあった。「これはアルバム用の曲だ」って言って怒って帰ったんです。ビールも飲みかけのまま。

やっぱり自分が楽しくないと音楽って作れないですよね。世界の新しい潮流を取り入れるのは「売れる、売れない」ではなくて、ミュージシャンとしての興味ですね。

バンドサウンドに欠けていたもの

――新しい潮流?

ずっと洋楽のロックと自分たちの音楽の違いみたいなことは考えていたんです。ニューヨークやLAのスタジオに行って録音してみたり、シカゴでミックスしてみたり。欧米のロックの音の太さの秘訣を知りたかったんです。

「向こうのロックに音に厚みがある理由はこれか!」って。

クラブに行って振動を感じるのが50Hzよりも下の低音です。でも日本の音楽シーンだと、50Hz以下の低音をカットするのが習慣のようになっていた。だから高音域が目立つような、どこかスカスカしたような音作りになっていたんだろうと思ったんです。

――どうしてでしょうか? クラブに行くと「低音気持ちいいな」って思うので。

憶測ですけど、レコードは20Hz以下の低音を入れると針が飛ぶリスクがあるのが理由のひとつじゃないかな……。そういう古い時代からの慣習も原因。低音ってパワーがあるから波が大きいんです。環境が悪いと部屋ごと震えちゃう。うるさいなぁと感じて低音域の音量を下げてしまう。

だから低音をしっかり聴けるスタジオを自作しました。「低音の有無を判断できる環境でなければ、ちゃんとした音楽は作れない」って思って。

――今までは録音に対する意識ってなかったんですか?

そういうわけではないですよ。人によるけど、バンド音楽の人たちって録音にはあまり興味がなかったのかもしれない。ライブハウスでガツンと演奏するのがすべて、という人もいると思う。

でも、録音物とライブは違うから。

録音は、実際には存在しない空間を作り上げる疑似的な音楽体験です。録音した音や、バーチャルな音を組み上げて、そこに……ポップミュージックで軽々しく使っていい言葉かわからないけど、芸術的な空間を作ってく。

肉眼で見てるものと写真で見てるものは違うでしょう? 写真は基本的に一眼で撮影する。片目で写した世界っていうのかな。

――ライブは両目。

そう。肉体的でリアルタイムで、鳴った瞬間に音がなくなっていく。音へのアプローチが録音とは違うんですよ。その日のその空間に合うようにPAさんが調整してくれて、俺たちも音量変えたりするわけで。その場でなくなるから価値がある、くらいの。

録音には、別の技術がいる。俺らの世代だと「CD通りにライブを聴きたかった」と言う人もいたと思うけど、今はまた違うフェーズというか。この日だけの特別なものが見たいと思う人が多い気がする。

今この瞬間で消えてなくなるものがライブだとすると、録音はもっと長いスパンの中で美しい瞬間を封じ込めること。

――Spotifyとかで聴くのって録音物ですもんね。

Spotifyで欧米のヒットチャートを聴くと、重低音が効いていますよね。並べて聴いてみると、日本の音楽だけが震えるような低音が欠けていることがわかる。少し軽い。ベースもキックも腰高な感じがする。

何年も前から「どうにかして音を太くしないと欧米のロックには近付けないぞ」と悩んでたら、ここ数年で欧米のサウンドデザイン自体がガラリと変わってしまった。「じゃあ、日本でロックをやってる俺たちはどうすればいいんだ?」って。

――サウンドデザインが変わった?

もっと低い音を使うようになった。それは重低音が効いてるビートミュージックの影響もすごく大きいように思えます。例えば、ケンドリック・ラマーが手がけた『ブラックパンサー』のコンピのSZAとの曲とか、低音がめちゃくちゃ気持ちいいですよね。

低音を聴くカルチャーはヒップ・ホップの中にはあったと思うんです。その慣習がアンダーグラウンドからメインストリームに上がってきた。サンプリングや打ち込み、シンセサイザーを使って音楽を作ると、生音ではありえない「振動する重低音」を楽曲に加えられる。今、世界で聴かれているのは、そういう幅の広い音なんですよね。

今世紀に入ってからのロックでは、この曲のミックスが最もすごいと思う(僕の知ってるものの中でだけど。笑)。スタジオの音響をアップデートしてから聴き直したけれど、本当に鳥肌立った。 Red Hot Chili Peppers - Dark Necessities [OFFICIAL VIDEO] https://t.co/eS6LM48s2Y

だからロックのサウンドデザインも変えざるを得ない。レッド・ホット・チリ・ペッパーズですら、サウンドデザインの問題に直面してるんですよ。世界的に見て、バンドミュージックは重低音の潮流に乗れていない感じはある。

――だから『ホームタウン』では低音を効かせて「ロックバンドを諦めない」ようにした……?

暴れているところは触ったけれど、『ホームタウン』は低音をあまり削らずに作ってみました。ローカットする習慣を見直そうっていう話はエンジニアと何年も前からしていて。

環境を整えてみると、「気持ちのいい低音」を作るには、30Hz以下の「振動」としか呼べない音も必要だったんです。

単に低い音を大きく出すことを競うんじゃなくて、より広い音域を使えることがわかった。それは、もっと大きなキャンバスで絵が描けるってことなんですね。

今はiPhoneでも良質なイヤフォンを使えば、50Hz以下の低音を聴けるんですよ。クラブとかで体感できる「音の振動」も人によっては感じられる。つまり、聴く環境も変わってきた。それに対応できる音作りがしたかったんですよね。

使えるスペースがあったら使ってみたいと思うのは、当たり前の欲求な気がする。

ポスターに喩えるとわかりやすいかもしれない。A3のキャンバスを全部使ったポスターが重低音までたっぷり使った音楽。でも、ローをカットした音楽はA3のキャンバスにA4しか使ってない感じ。

今やiPhoneでもハイレゾ音源が聴ける時代です。そんな中でA4のものを差し出されたら「なんかスカスカした余白の多いポスターだな」と思う。

iPhoneだと解像度がいくらか落ちるかもしれないけれど、見えるサイズ感は変わらない。そこを甘く見ちゃいけない。若い子たちは、サイズ感に対しては敏感なんじゃないかなって思ってるんです。

例えばクラブに行くでしょう? クラブでローを聴いて「低音って気持ちいい」と思う人は、イヤフォンで聴いても現場で感じた震動を身体で覚えてるから、低音が鳴っているかわかるんですよ。

――この気付きって、これまでアジカンが今まで培ってきたバンドミュージックに閉塞感というか、焦燥感を感じたってことでしょうか?

世界中がA3サイズの音楽を作っている中でA4のポスターを作るのって、勿体ないですよね。閉塞感というか、自分たちの音はもっと面白くなるんじゃないかって思ったんです。

音楽におけるカニカマ問題

新しい音が使えるのに、惰性で今までのギターロックを続けるのはつらい。新しいことを感じたいし、やったことのないことをやってみたい。今はもう音楽自体が金にならなくなっているのだけれど。

一方で、iPadとアプリがあれば音楽はできる時代になっていて、素晴らしい楽曲もたくさん生まれている。

でも、iPadではバンドの録音はできないし、やっぱりiPadの音だからね。

――エッセイにも書かれてましたよね。カニとカニカマ問題。

あはは。そうですね。

カニカマは、カニカマとして美味しいんだから、「お前は赤い必要ない、カニに似せようとしなくていい」って言いたい(笑)。カニカマの天ぷらとか美味しいですよね。

iPadの音楽にも良さがあって、凝った録音の音楽にも良さがある。面白ければいいんじゃないかな。

@iLLTTER 便利なんですね。僕もやってみようかな、iPad録音。iPadで音楽作るその子たちは「ライブの練習とか格好悪いじゃないですか」とも言っていて、カルチャーギャップに驚きました。笑。ロックの原理主義的な言説って、もう死ぬんだなって。あはは。

音作りに対する発想ってサンプリングミュージックもビートミュージックも基本的に自由だと思うんですよね。演奏することに縛られてないから。

――バンドだと演奏から絶対逃げられないですよね?

そう。「アジカンのアルバム、今回は俺が全部サンプラーで組み上げるから」って言えない。そうするとドラムが「え、マジで? 俺じゃなくてよくない? じゃあ辞めるよ」ってなっちゃう。

――実際、『マジックディスク』のときはギター1本で足りない音になっていたとか。

まぁ、人を増やしたりすると案外なんとかなるんですよ。ライブではフジファブリックの金澤(ダイスケ)くんに助けてもらいましたから。それに、打ち込みで作った演奏も人間が再現できる時代になってきてる。

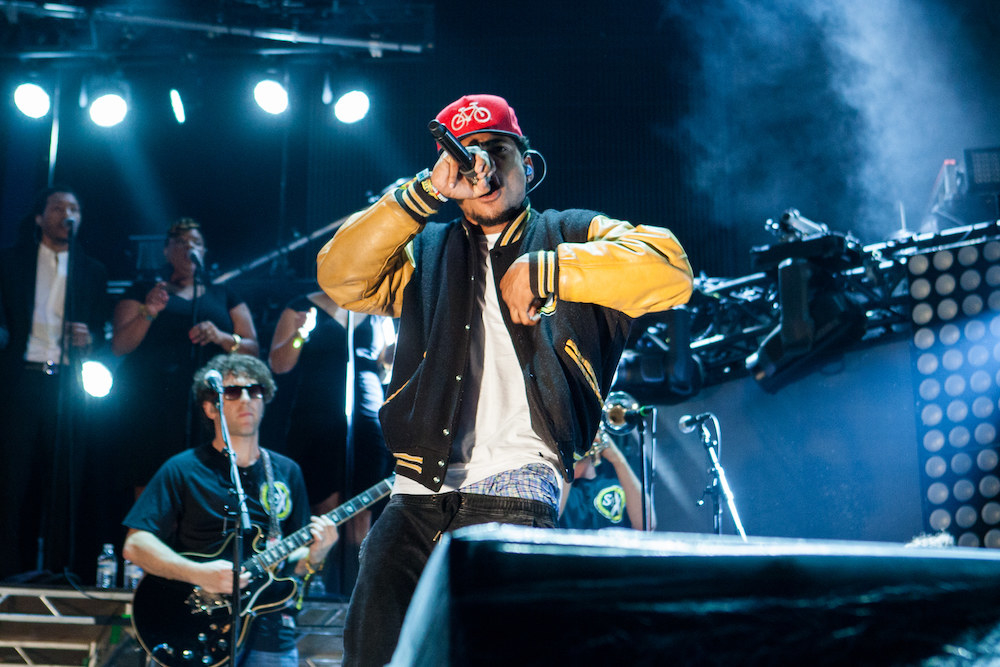

ゴリゴリにトラックメイクしてあるヒップ・ホップの人たちも、フェスに出た時はバンドでライブすることがありますからね。チャンス・ザ・ラッパーのライブは最高でした。いろんな人種の人たちのコーラスがあって、バンドがあって。マーベル作品から出てきたヒーローを見ている感じだった。

録音音楽における「無理」に対してプレーヤーが追い付く流れもあります。テクノロジーの発達に合わせて人間の演奏の質もすごく上がってる気がする。俺らの世代よりも今の子たちの方が全然上手いですもん。

上手い人の演奏も、俺らの頃はライブ会場でしか見られなかった。今の人たちはYouTubeで見られますよね。上手いってどんなことなのか、具体的に知ることができる。見て研究できるって大きいですよ。

コードとかフィンガリング1つとっても、昔は企業秘密めいたところがあった。今や世界中で情報交換できるから「あの音はこうやって出しているんじゃないか」って解析できるんですよね。

アイデアはみんなで共有した方が面白いよね。だからこういうことを話したりブログで書いたりTweetしてる。

日本のロックの音、全部良くなっちゃえばいい。

自分が納得するものを作るっていうのが、まずは大切なんだけど。自分の探求心に寄り添って歩みを進めていきたいし。「売れる、売れない」の下心ってリスナーは敏感に嗅ぎとると思うよ。

だから、「これくらいでいいかな」なんて考えない。全力で作った曲を楽しんでもらうのが一番いい。良し悪しはリスナーたちが判断してくれる。聴き手の知力は俺たちより高いと思うんです。それを信じています。