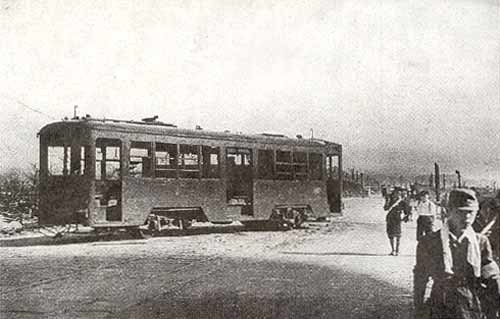

1945年8月6日、一発の原子爆弾が広島の街を壊滅させた。広島は別名「チンチン電車の街」。当時も今も、街の交通の主役は路面電車だ。

路面電車は、被爆からわずか3日後に一部区間で復旧した。灰燼に帰した街を電車が走る姿は、市民を大きく勇気づけた。

あの日、原爆を生き延びた被爆車両が、8月6日と、復旧を遂げた8月9日の2回、広島の街を午後1時から特別運行する。

中国放送(RCC)と広島電鉄が、その電車から光景をライブ中継し、今の景色や被爆当時の画像などを重ね合わせて見ることができるWebアプリで公開する。

広島では現在、3両の被爆車両が動く形で保存されている。「650形電車」と呼ばれる形式の車両だ。

いずれも1942(昭和17)年に製造され、当時の最新鋭車両だった。原爆の爆風と熱線で脱線したり車両の一部を破壊されたりしたが、基本的に頑丈なつくりだったこともあり、いずれも修理を受けて現場に復帰し、市民に勇気を与えた。

652号は原爆投下から10日ほどのち、653号は1945年12月。最も修理に時間がかかった651号も、翌年3月には現場に復帰した。

いずれもその後、戦後の復興で豊かになっていく時代の変化に合わせ、冷房装置の据え付けやICカードリーダーの設置といった近代化を繰り返しながら、広島の街を走り続けた。

651号と652号は今も現役で、広島市内線でその姿を見ることができる。653号は車庫で、いつでも走行できる状態で保存されている。

今回、特別運行されるのは653号だ。戦時中の青とグレーに塗装し直されている。

RCCと広島電鉄による653形の特別運行は、原爆投下から70年の2015年に始まった。

乗車希望者を募って抽選。車内で原爆による被害の実態やその後の復興がわかる映像を流しながら市内を走行した。2019年までに計2700人が乗車し、被爆の実相を学んだ。

コロナ禍の今だからこそ、復興の象徴を

もともとは今年も、例年のように乗客を募って走るはずだった。しかし、コロナ禍は広島にも広がった。

プロジェクト事務局では一時、運行の取りやめも検討された。

だがスタッフから「路面電車が被爆からわずか3日後に運行を再開したことは、市民に大きな勇気を与えた。650形は広島の復興の象徴なのだから、コロナからの復興に向けて人々に勇気を与えるためにも、運行を続けるべきだ」という声が上がったという。

それが共感をよび、今年も運行することにした。

ただし、感染拡大防止のため乗客は募らず、走行する車内の様子をwebでライブ中継するかたちとした。

逆に言えば、これまでは被爆車両に乗り原爆の惨禍とその後の復興努力を知る体験ができるのは、これまで1回の運行で30人程度に限られていた。しかし今年はwebを通じ、希望する人すべてが共有できることになる。

コロナで8月6日に初の運行

また、これまで特別運行は、8月6日ではなく、その前後の日に行われていた。

広島はこの日、平和記念式典と各地で開かれる慰霊・追悼行事のため全世界から集まる人々でごった返す。これ以上の交通の混雑を避けるため、6日は運行を控えていたのだ。

今年はコロナの影響で国内だけでなく各国からの人の流れが制限されていることもあり、8月6日の記念式典は規模が縮小され、広島市内の人出も例年より減ることが予想されている。このため、特別電車を運行することが、逆に可能になったという。

ライブビューは、プロジェクトのホームページからwebアプリにアクセスして、見ることができる。車両からのライブ映像と、被爆当時や戦後復興の様子の画像を重ね合わせてみることができる仕組みだ。PCだけなく、iPhoneやAndroidでも動く。

被爆電車の運行予定

【8月6日】

午後1時、江波車庫を出発。午後1時20分頃、原爆ドーム前を通過

午後1時40分頃、千田車庫で折り返し。午後2時10分頃、広島駅電停に到着

【8月9日】

午後1時、千田車庫を出発。午後1時15分頃、原爆ドーム前を通過

午後1時半頃、広電西広島で折り返し。午後2時10分頃、広島駅に到着

8月9日は長崎原爆の日であると同時に、75年前に広島の路面電車が天満町(当時は西天満町)ー広電西広島(当時は己斐)間で運行を再開した日にあたる。特別電車はその区間を走行する予定だ。

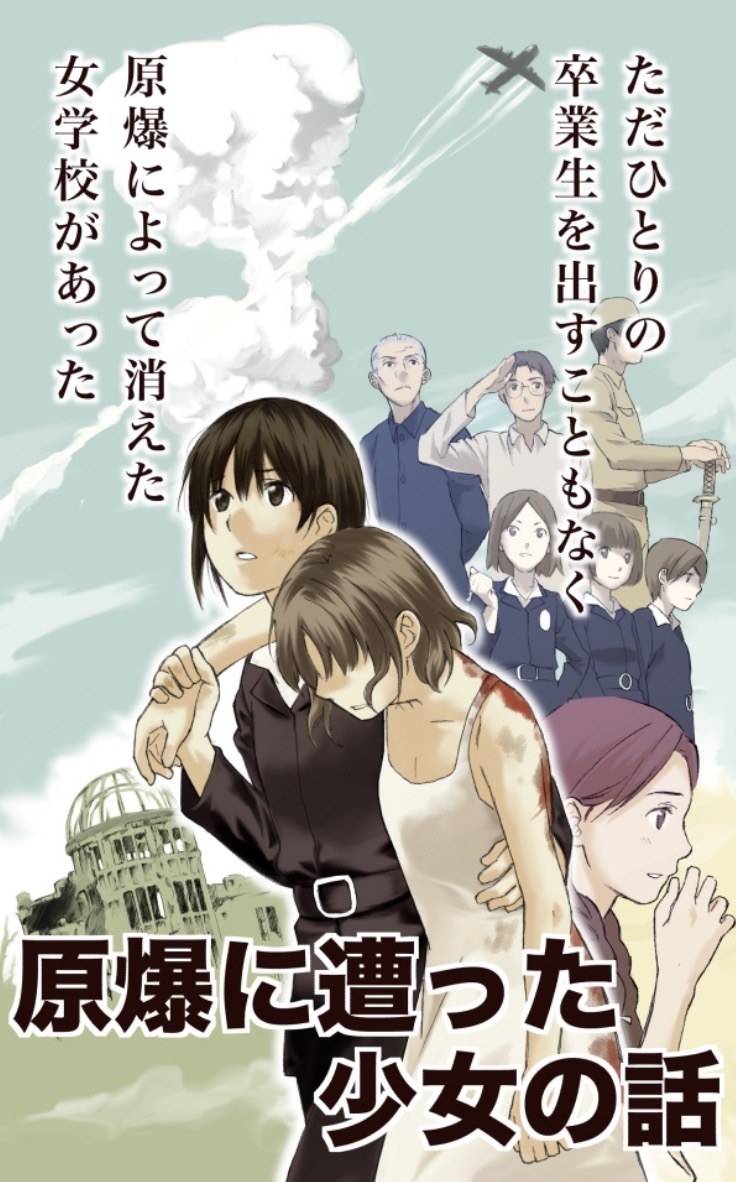

あの日、電車を運転していたのは10代の少女たちだった

広島では原爆投下当時、10代の多くの少女たちが路面電車を運転していた。

運転手や車掌が次々とに軍に召集されて足りなくなり、代わりに若い女性で補ったのだ。

原爆を辛くも生き延びた元運転手の女性の孫、さすらいのカナブンさんが、その体験を聞き取って漫画にした作品が公開され、高い評価を集めている。