これからやってくる、大雨や台風の季節。そして、いつでも起きうる地震。自然災害は、新型コロナウイルスが流行していても、起きる可能性があります。

「コロナ禍のなかで災害に備えるには?」「本当に災害が起きたらどうすればいいの?」

BuzzFeed Newsはそんな疑問や不安にこたえるため、被災地支援や防災・減災啓発活動をするNPO法人「レスキューストックヤード」(愛知県名古屋市)の代表理事、栗田暢之さんに話を聞きました。

コロナ禍での災害への「備え」どうすればいいですか?

コロナ対策も重要となっている今、災害に備える際は何に気をつける必要があるのでしょうか。

栗田さんは、非常用の備蓄品と持ち出し袋の中身、そして避難先について、考え直す必要があると指摘します。

飲料水や非常食を備蓄し、非常用持ち出し袋の準備をしておくことは、以前から呼びかけられてきました。

栗田さんはそこに、「マスク、消毒液、体温計」を加えるべきだと語ります。

マスクと消毒液は、コロナ禍でだれもが毎日使うようになりました。

しかし、非常時や避難先では、入手が難しくなるかもしれません。自治体も避難者の分をすぐ用意することができない可能性があります。

だから備蓄し、非常用持ち出し袋にも入れておく必要があります。

コロナの感染対策のもう一つの柱は、密閉・密集・密接の「3密」を避けることです。

しかし日本で災害時に設けられる避難所では、「密」を避けることが難しいのが現実です。

そこで栗田さんは、二つの対処法を挙げます。

「自宅の対策強化」と「分散避難」です。

自宅を安全にしよう

「災害時、自宅が危険であれば避難しなければいけませんが、もし自宅が安全な状態であれば、(密を避けて)自宅にいる方が良いでしょう」

そのためには「耐震対策などを行い、自宅を災害に対応できるようにすることが大切」だと指摘します。

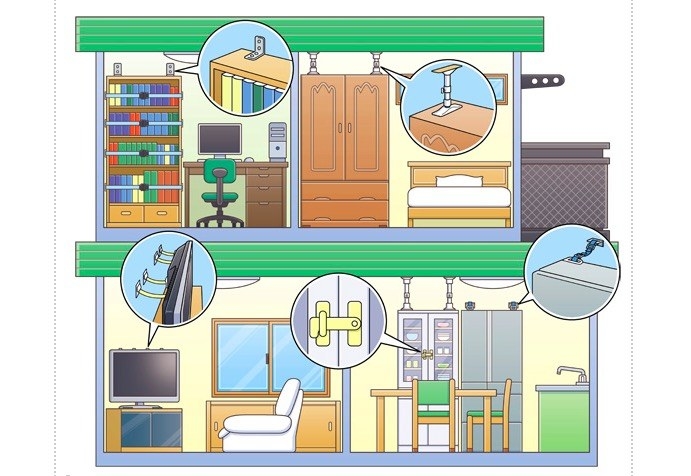

政府も、日頃から以下のような対策を呼びかけています。

・建物を耐震補強すること

・家具やテレビ、冷蔵庫などの転倒を防ぐため器具で固定すること

・窓ガラスにフィルムを貼ったりして、ガラスの飛散を防ぐこと

・分電盤に感震ブレーカーを設置し、通電再開後に破損した電源部や倒れた電化製品などが原因で出火する「通電火災」を防ぐこと

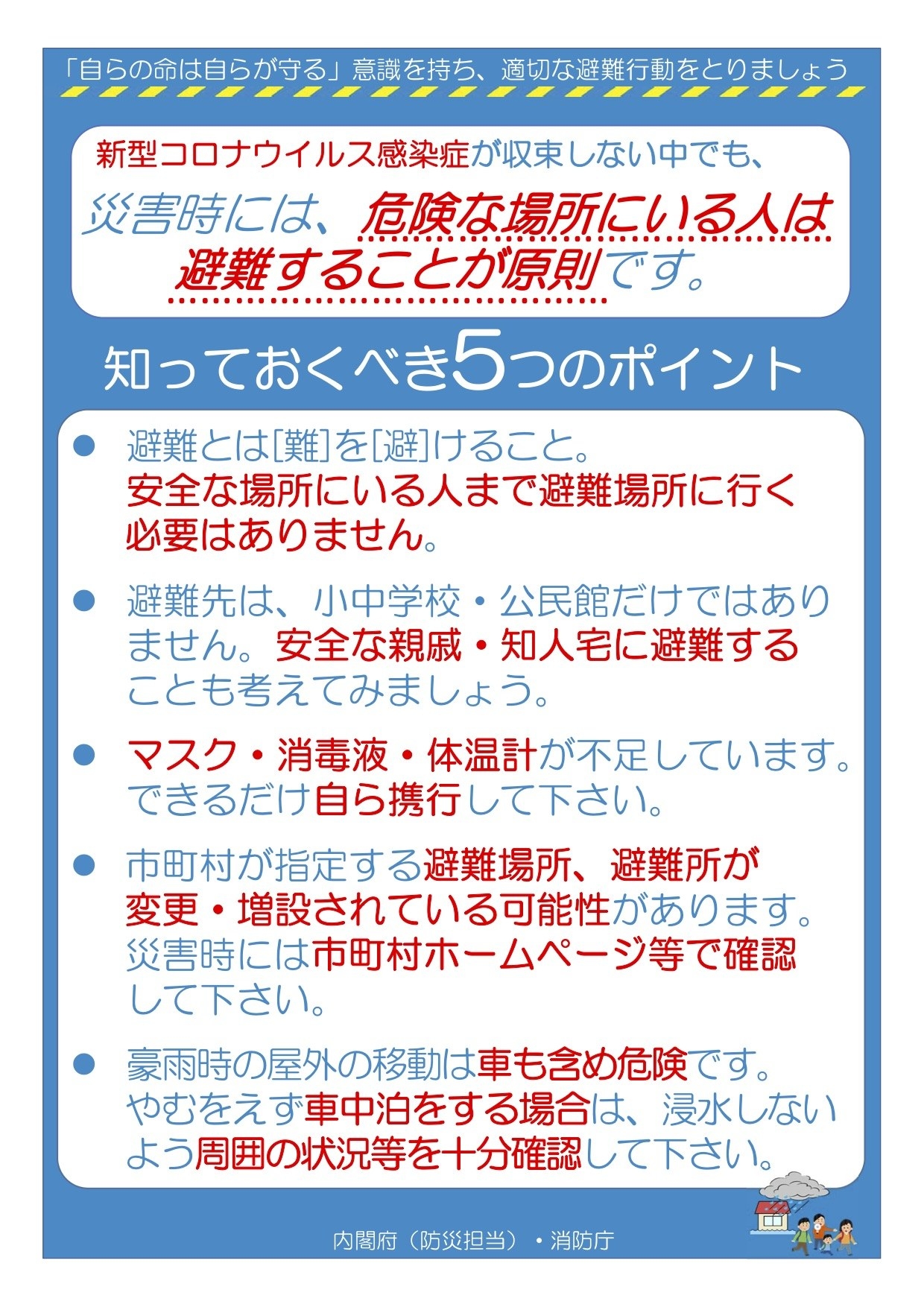

内閣府がコロナ禍での避難で呼びかける、5つのポイントはこちらです。

1・避難とは「難」を「避」けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。

2・避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

3・マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだけ自ら携行して下さい。

4・市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能性があります。災害時には市町村ホームページ等で確認して下さい。

5・豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認してください。

避難生活での感染対策どうすれば?ガイドブックを発行

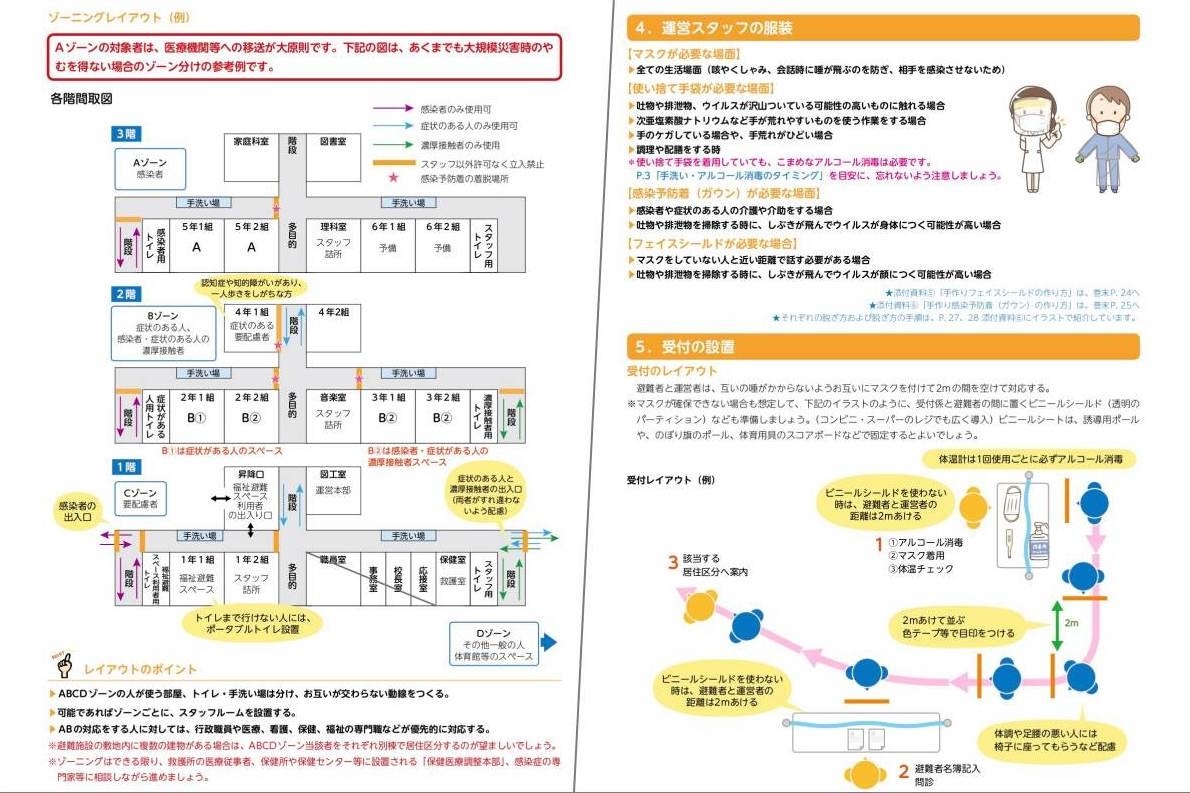

「避難生活で、どう感染対策をすればいいのか」という疑問や不安に答えるため、「新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポートブック」が公開されました。

感染症対策をしながら避難生活を送るポイントや注意点などがイラストと共にわかりやすくまとめられています。

栗田さんが代表理事を務めるレスキューストックヤードが主管を務め、代表理事を兼任するNPO法人「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)」が公開しました。

日本各地で発生した災害で避難所運営などを支援してきた団体らで作られる「避難生活改善に関する専門委員会」が、これまでのノウハウや知識を出し合い、感染症を専門とするアドバイザーを迎えてつくられました。

サポートブックの対象は、避難所開設・運営などに関わったり避難者の対応をする市町村職員や自治会・町内会役員、NPO、ボランティアなど避難者受け入れ側、そして避難者全般です。

いつ災害が発生し、誰が「避難者」になるかは分からないため、一人一人が注意点などを知っておくことが大切です。

「起こってからじゃ遅いから」他セクターとも連携

栗田さんは、前代未聞のコロナ禍での災害について、行政やNPOなど各セクターが連携して、協議し、備える重要性も指摘します。

「今、災害が起きたらどうするかというのは共通の課題です。起こってからでは遅いので、子どもや、貧困家庭、外国人などの支援団体と災害ボランティアをする団体が連携し、お互いの役割を確認しながら備える必要があります」

コロナの感染が拡大し始めた頃、レスキューストックヤードは、災害発生時用に備蓄していた、マスクや非常食を、同団体が拠点を置く愛知県内の福祉・医療関連団体などに配布しました。マスク約4万枚を40団体に発送して提供したそうです。

その際、支援団体を通し、ホームレスや母子家庭、経済的に困窮する家庭などがコロナの影響を直接的に受けている状況を目の当たりにしました。

困窮世帯では、水道も止められていたため、調理せずに食べられる非常食を提供しました。しかし、配布をしていて、栗田さんはこう考えたといいます。

「マスクや非常食を提供することが最終目的ではない。コロナで、貧困家庭を草の根で支えているような元々脆弱なNPOなどやその先にいる人々が影響を受けている。多様なセクターで支え合わないといけない」

そこで、レスキューストックヤードが被災地支援で実践している「情報共有会議」の手法を活かし、愛知県を拠点にするNPOや行政が集い、コロナ禍での課題を共有、解決に向けて話し合う「NPOおたがいさま会議」を立ち上げました。

5月19日に第1回を実施し58団体71人が参加、26日の第2回会議には44団体50人が参加しました。

おたがいさま会議では、コロナ禍でのボランティアの活動や各団体が直面する課題、行政や社協との連携などについて話し合われ、その中で、災害発生時に向けた備えや対応についても協議されました。

「新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポートブック」の内容共有の他、参加団体からは、実際の避難場所で、体調が悪い避難者や濃厚接触者を別部屋などに区分する「ゾーン分け」についても質問があったといいます。

栗田さんは、前代未聞のコロナ禍では「どうすればいいという正解を誰も持っていない」と話し、だからこそ、各セクターで協力しあって、災害対策を含む様々な課題を共に考え、解決していく必要があるとしました。

今後も、おたがいさま会議は、これからも毎週火曜に実施していく予定です。また、栗田さんは「各地におたがいさま会議の様な取り組みが広がっていけばいいと思います」と話しました。

ご意見を募集しています

📣BuzzFeed Newsでは、LINE公式アカウント「バズおぴ」(@buzzopi)で、読者の皆さんのご意見を募集しています。

日々の暮らしで気になる問題やテーマについて、皆さんの声をもとに記者がニュースを発信します。

情報や質問も気軽にお寄せください🙌様々なご意見、お待ちしています。