「少子高齢化」で「金が足りない」「人が足りない」と思っている人たちがたくさんいます。その不安は、介護などに金や人手がかかる高齢者や障害者を排除する言動につながってもいます。

しかし、その「金が足りない」「人が足りない」という不安は実体があるものなのでしょうか? そのことについて語りたいと思います。関連するデータなどは、私のサイトに置いて更新していきますので、ご参照ください。

「またか」と思う、終末期医療をカットするべきだという言葉

「またか」、と思ったのは、1月15日にニコニコ生放送の「『安楽死」を問う〜 それは現代社会のパンドラの箱か〜」という番組の出演依頼があった時のことです。

当初、番組のタイトルにも名前のあった古市憲寿氏は早い段階で降りたそうです。古市氏は安楽死が法制化された架空の日本を舞台にした小説を最近出したことでも知られています。

番組には、「安楽死には反対だが尊厳死はよい」という日本尊厳死協会の副理事長が出てきて、私の方としては、「いやそう簡単に2つを分けられるものでもない」と言わざるをえませんでした。観てくれた人はいったい何の話をしているのか、わからなかったと思います。すみません。

その番組で消耗しながら話したことは、私の4冊ある関係本で詳しく書きました。また2月2日には、私の勤め先である立命館大学での企画もありますから、関心ある方はそちらでどうぞ。

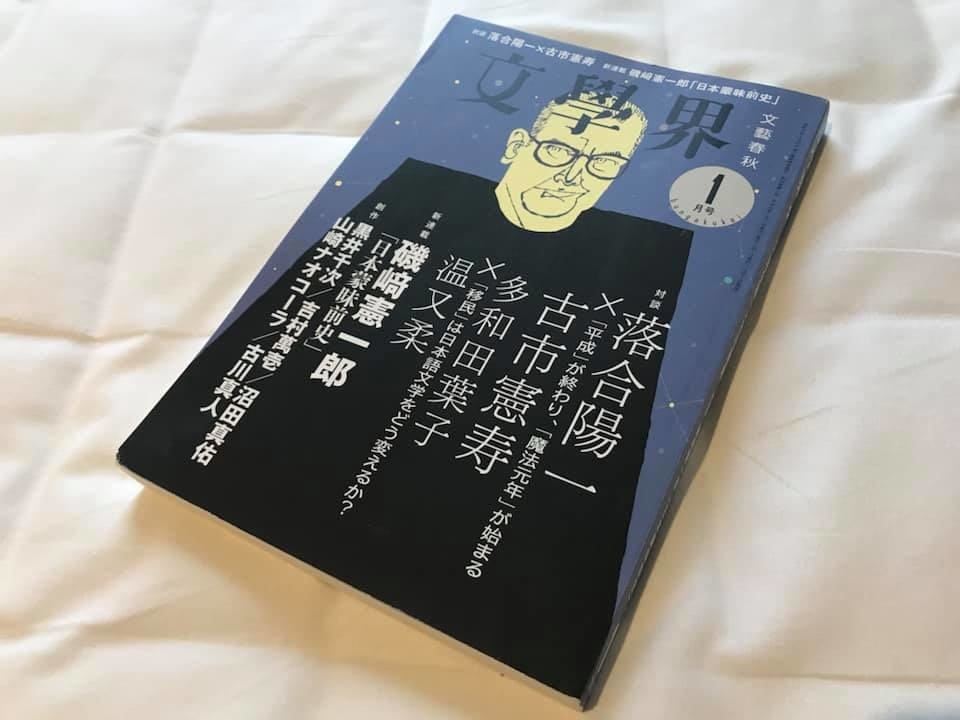

「またか」に戻ります。依頼があったので、年末から年始、いっとき話題になった『文學界文学界』1月号での古市氏と落合陽一氏の対談「『平成』が終わり、「魔法元年」が始まる」という対談を読みました。

古市:財務省の友だちと、社会保障費について細かく検討したことがあるんだけど、別に高齢者の医療費を全部削る必要はないらしい。お金がかかっているのは終末期医療、特に最後の一ヶ月。だから、高齢者に「十年早く死んでくれ」と言うわけじゃなくて、「最後の一ヶ月の延命治療はやめませんか?」と提案すればいい。胃ろうを作ったり、ベッドでただ眠ったり、その一ヶ月は必要ないんじゃないですか、と。順番を追って説明すれば大したことない話のはずなんだけど、なかなか話が前に進まない。安楽死の話もそう。

落合:終末期医療の延命治療を保険適用外にするだけで話が終わるような気もするんですが。(『文學界』1月号より)

こんなことを話しています。

それが実現すると、自己負担の金がない人は死ぬことになります。また、「最後の1ヶ月」と言いますが、そんなものがいつから始まるのかわかりようがないとも思えます。

等々、当然、強い批判・非難がなされ、彼らは言い訳のようなこともしましたが、はっきりした誤解しようのない発言が載っているのは事実で、言ったとか言わないといった話につきあう必要はありません。

私は、このように語ってしまう二人の能天気さ天真爛漫さは不思議ではありましたが、その中身自体はなにも珍しいところのない話だと思いました。

「終末期の1ヶ月に高額な医療費がかかる」という主張は短くみても20年前には既にあって、その時にだいたいのことは言われています。

BuzzFeedの記事でも医療経済学者の二木立氏がそのことを再度説明してくれていますし、私も10年前に、『唯の生』という本で、そうした議論があったこと、それに対して二木氏らが指摘したこと、つまりそれは、8000億とか9000億とか、1年の医療費の3%ぐらいで、たいしたことはないと述べていることを紹介しました。

「財務省の友だちと…細かく検討した」とはいえ、人はそれぞれ詳しいところとそうでないところとあって、それは仕方がないと思います。学者であるから、あるいはそう称しているからといっても、知らないことは当然あるでしょう。まあ、ならば黙っていた方がよかろうとは思いますが。

そしてさらに、その額をざっと1億人で割れば、年8000円とかそんなもので、それを心配し安楽死の話にまでもっていくというのは、「いかにも小さい」と言ってすませることもできます。

相模原事件にも通じる思考

ただ、この対談はさておき、広い範囲に存在する「なんとなく将来がたいへんだ」という感覚については、きちんと取り上げた方がよいと思ってきました。

2016年7月に相模原の障害者施設で多くの人たちが殺傷される事件があり、その犯行を認めている植松聖被告は、国に借金があることをおおいに憂えていました。

社会保障法の専門家の井上英夫氏が植松被告に接見に行って話をしたおり、井上氏が「お金のことを気にしすぎるのはよくない」と言ったのにたいへん怒り、「国に借金があったってよいではないか」と言ったら激高したといいます。『創』に載ったその会見記のことを雨宮処凛氏が紹介しています。

もちろん、だから殺すといった極端なことは、普通、人はしません。することとすると言うだけであることとの差はたいへん大きいです。

ただ、植松被告も、「殺すより安楽死の方がよかった、それをさせられなかったのは残念だ」と言ったそうです。

他方、「終末期の医療費は自己負担でよい」と言った人の話の通りになったら、貧しい人は死ぬことになりますから、植松氏の主張とそう極端に違うのかと問う人もいるでしょう。

そして、一方は「終末期の1ヶ月」という小さい範囲を気にしているのですが、他方は国が背負っている借金全体を憂慮している。となると、植松氏の方がまっとうだとさえ言えるかもしれません。

ただ、両者を比較して、このたび一瞬話題になった人たちを非難するのがここでしたいことではありません。

事件を受けて出版してもらった『相模原障害者殺傷事件』もそういう気持で書きましたが、植松被告のように真面目に憂えている人に、正面から対するべきだということです。

「迷惑をかける」と言う人と「自分たちは損をする」と憂う人

不安・悲観が広範に存在しています。煽っている人がいるのも事実ですが、まず既に不安はあって、それで自分たちも「思い切ったこと」を言ってよいと思っているようです。

そしてその底のほうに滞留している不安は昨今のことではまったくなく、私がものを書き始めた1980年代には既にすっかりそんな感じでした。

1990年代、新聞社や放送局などに呼ばれると、比較的ものを知ってそうなマスメディアのベテラン記者のような人たちと話すことがあるのですが、その人たちが、将来を心配していて、我ながら肩身が狭いといった感じなのです。その人たちは自分が迷惑をかける側にいると思っていました。

他方、バブル崩壊後に生まれた人たちは、最初から暗い。自分たちは損をしていると思っているし、たくさんいる上の世代の人たちのせいでひどいめにあうのだと思っています。

今や、というよりもう長いこと、小学生も、いや小学生以前から「少子高齢化」という熟語を知っている。それが大人になったのが、今の、50歳、そしてもっと若い世代の政治家です。与野党を問いません。

植松被告もそんな時代に生まれて育ったのでしょう。その危機をひどく真面目に受けとっている。他方、さきにあげた2人は、自らなにか不自由しているという感じはせず、官僚とも仲がよく、為政者的に世を憂れいてみることにしているといった感じですが、まあやはり憂れいてはいる。

相模原事件と同じ年、2016年には、元アナウンサーの長谷川豊氏の「自業自得の人工透析患者を殺せ」という主張がありました。2018年には国会議員の杉田水脈氏が「生産性がない」LGBTを支援しすぎであると『新潮45』の記事に書いて抗議を受けました。

人を排除する言動にどう対するか

こうした行い、発言にいったいどのように対するかです。

一つには、うんざりします。言っている側は、思いつきで、あるいは人から聞きかじった話を、いい加減な順序でたくさん並べます。その一つひとつに十全に反論するにはたくさんのことを言わねばなりません。論点を整理しなおしてあげなければなりません。

そして相手は様々に言い逃れます。それに応ずるのは、忙しいのに、疲れるし腹が立ちます。彼らはとにかく騒いで目立つことを目的としているのだから、そんなものにつきあうのは、むしろ利用されるのではないかとも思います。無視した方がよいのではないか。迷うところはあります。

しかし、例えば長谷川氏は翌2017年の国会議員選挙に出てしまいました。ただ個人が勝手に出たということではなく、すくなくとも一つの政党が公認したのです。杉田議員も所属政党で無事にその地位を保っているようです。となるとほっておけば消えることにもなりません。

個別の、しょうもないできごとの記憶は消えていくかもしれませんが、その全体の気持ち悪さは残り、危機らしいという漠然とした感覚が残る、あるいは増殖していきます。だから、ある程度は、個別対応も必要になります。

半ば虚しさとともに、「経済」について、「足りない」不安についての話をせねばと思います。いや、ずっと思ってきて、話をしてきたし、書いてきたのですが、届いてはいないようです。

結論はとても短くもあります。

「世界は足りている」

8字です。しかしそれをわかるように伝えるには、言葉を尽くさなければなりません。以下はまずその一部です。けれどもそれで心の安寧が得られるのであれば、そして人を殺したり、自ら早く死のうと思ったりしないようになるように願います。

人が生きていくために必要な「人」と「もの」

結局、人が生きていくためにいるものはお金そのものではありません。まずは、お金で考えるより、「現物」で考えた方がよいのです。そして世界にあるのは人と人以外のものです。「人」と「もの」、この2つについて各々見ていけばよいということになります。

そしてここでは「生産者」としての人について考えてみます。少し前までは(ものとしての)「資源の枯渇」が言われましたが、今はもっぱら人のことが心配されます。

かつて「人口爆発」が恐れられた時期がありましたが、今は不足が心配されています。そんな心配がされ始めた頃、1972年に出た、認知症が社会問題とされるきっかけになったとされる有吉佐和子の小説『恍惚の人』に次のような箇所があります。

さらに信利は別の知人から聞いた話も思い出していた。戦後の日本では急速に人口の老齢化が起っていることを、その男はいらいらするほど正確な数字や百分比をあげて説明したのだ。本当か嘘か知らないが、今から何十年後の日本では六十歳以上の老人が全人口の八十パーセントを占めるという。つまり一人の若者のまわりを四人の老人が取り囲んでしまう社会が現出する。生活力を持たない四人の老人を、一人の若者が養わなければならない大変な時代がくる。なぜそんなことになるかといえば、フランスのように日本の人口も、ある時期から出生率が急激に減退し始め、しかも医学の進歩によって老人の死亡率は低くなっているからだ。それを要するに老齢人口の急増という。(『恍惚の人』より)

それから50年経ちましたが、それほどのことにはなりませんでした。ただ、何人で一人を養わねばならなくなる、というお話の原型みたいなものがここにあります。でも、まずここでは、一人の人に即して見てみましょう。

人間はなにやかやで寿命を延ばしてきました。しかしそれはまず、ことのよしあしはべつとして、働けてしまう時間が長くなったということ、人生の全体に占める働ける時間の割合を延ばしてきたということでもあります。

70年生きるとして、20歳から60歳まで40年働くと、70分の40で57%です。今の日本の平均寿命はだいたい85歳ほどだそうで、介護の必要な期間がざっと10年とも言われ、そこで75歳まで働くとすると、85分の55で65%です。

そんなにがんばらなくても、69歳まで働けば、85分の49と、さきの57%を越えます。寿命が長くなって、世話される時間がさらに長くなるという要因はここではおきますが、すくなくとも経済的に扶養される時間が「一人」の人生の全体に占める割合が高くなるとは言えないわけです。

まずはここまで、確認しておきましょう。

労働人口は減っているのか?

そして失業の問題があります。日本の失業率は、しばらく前は景気がわるくて5%ほどあったが、いまは2〜3%ぐらいのものだ、とか、これから少子高齢化がさらに進んで人手が不足するだろうと言われたりします。

まずこうした数字は、日本政府の「完全失業率」の数字で、仕事がなく、求職活動をして、それでも仕事がなかった人たちのことをさします。働いてもよいと思っているが、ハローワークまでは行かないといった人も含めれば、ずっと多くなります。

働かないでいる人で働いてもよい人、今よりは働いてもよい人、すこしなら働いてもよい人、専業主婦をしている人、パートで働いているがもっと働ける人、仕事をやめたがまだ働ける人、学校に行きたくはないが行っている人、長時間はつらいが気の向いた時や調子のよい時になら働いてよい人など、たくさんいます。さきにあげた69歳の人もそうです。

だから、定年という制度は、むしろ余った労働人口を調整する方法だと考えた方がよいのです。

私の勤め先の大学の定年は65歳で、私は58歳です。60歳定年だったらもうすぐ終わりですが、情けないことに、仕事が上手になるにはまだまだかかる感じがします。

私のことはともかく、周囲を見ても、多くの人たちが、まだ十分に働けると思っているし、事実働けますし、その意欲もある。仕事のできる度合いと関係なく年齢で雇用を打ち切るというこの制度は年齢差別(Ageism)であるとも言えます。

ただ、加齢によって認知症などの病気で仕事に支障が出る人が一定でてきて、その割合は年とともに増えてもいきますが、だからやめてもらうとは言いにくいことがあるのかもしれません。一律に年齢で退職の時を決めるのは、ある種の平等だとも言えなくはない。このあたりは議論が必要でしょう。

ただ、まず事実のレベルで、定年は労働力の余剰を処理する仕組みだと捉えた方がよいということです。

そしてここで、上の世代に怨念を抱いている人たちのことを考えてもよいと思います。その人たちは、一方では、高齢者が働き続けているために若い自分たちの仕事がないのだと言います。

他方では、人を支えるための人が少なくなってやっていけないと思っています。両方は、矛盾しています。どちらが妥当か。「人は余っている」と捉える方が事実に即しているはずです。

専業主婦もいる

専業主婦と呼ばれる人たちもいます。たくさんそして安く(ただで)家事労働をさせるために、専業主婦にしたのだという話がありますが私はそれは間違っていると考えます。安く、さらにはただで働かせその分誰かが得をしているという話しはすこしややこしいので、別に書いた『家族成分業論前哨』に譲ります。

ここでは、労働できる量だけに限って考えます。すると、男だけが市場で働くことが、より多くの労働を引き出す仕組みだとはとうてい言えないことは、容易に理解されると思います。

妻がやるにせよ夫がやるにせよ両方がやるにせよ、家事労働をこなしながら、両方が勤めに出るというかたちの方が、より多くの労働を提供することになるという事実は否定されないでしょう。

私は、人はもっと働くべきだということを言いたいのではありません。むしろ逆です。今言ったことが本当なら、働きたくない人、働くのが辛い人は働かなくてよいということになります。

しかし、第1に仮に今はそうだとしてこれからどうなるのか心配な人がいるでしょう。第2に、「人」と「もの」に分けたその「もの」のほうはどうなるのかということもあります。第3に、やはり「お金」のことが心配だという人がいるでしょう。

第4に、だいじょうぶであるというのが本当だとして、それと逆のことが盛んに言われているのはなぜか、それで得をしている人でもいるのか、と思う人もいるでしょう。

これらについて一つひとつ考えて、事実を示して、答を探っていきたいと思います。

【立岩真也(たていわ・しんや)】立命館大学大学院先端総合学術研究科教授

1960年、佐渡島生。専攻は社会学。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。千葉大学、信州大学医療技術短期大学部を経て現在立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。

単著として『私的所有論』(勁草書房、1997、第2版生活書院、2013)『弱くある自由へ――自己決定・介護・生死の技術』(青土社、2000)『自由の平等――簡単で別な姿の世界』(岩波書店、2004)『ALS――不動の身体と息する機械』(医学書院、2004)『希望について』(青土社、2006)『良い死』(筑摩書房、2008)『唯の生』(筑摩書房、2009)『人間の条件――そんなものない』(イースト・プレス、2010)『造反有理――精神医療現代史へ』(青土社、2013)『自閉症連続体の時代』(みすず書房、2014)『精神病院体制の終わり――認知症の時代に』(青土社、2015)『不如意の身体――病障害とある社会』(青土社、2018)『病者障害者の戦後――生政治史点描』(青土社、2018)