2つしかない腎臓のうち1つを「あげる」「もらう」ーー気軽なプレゼントのようにはいかないだろう。たとえ、相手がパートナーであっても。

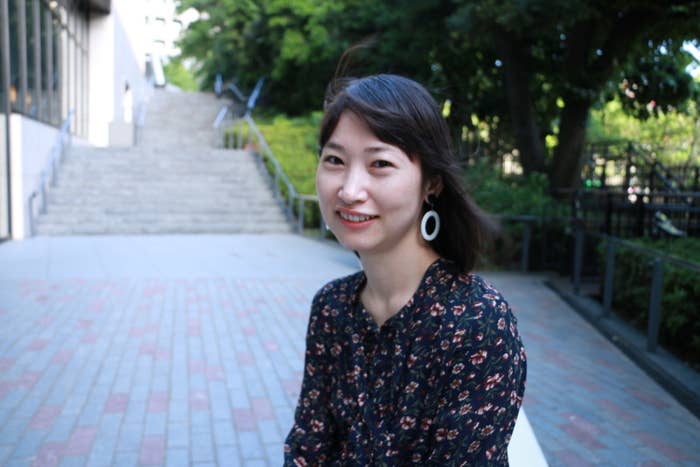

もろずみはるかさん(38歳)は2018年3月に、生きている人から腎臓を提供される生体腎移植を受けた。提供者は、夫であるAさん。

いわば「究極のプレゼント」により、夫婦関係はどう変わるのか。あるいは、変わらないのか。

これまでの病気との付き合い方とあわせて、BuzzFeed Japan Medicalがもろずみさんに話を聞いた。

成人の8人に1人が慢性腎臓病

もろずみさんが慢性腎臓病の一種であるIgA腎症を発症したのは、中学1年生、12歳の頃。

「それ以来、常に“爆弾を抱えて生きている”という想いはありました。でも、病気はゆっくりと進行し、徐々に腎機能が低下していくため、感覚としては“痛くも、辛くもない”という状態で」

だから、自分の病気については半信半疑で「ピンときていなかった」。そんなもろずみさんの転機は、36歳のとき。

「末期腎不全の状態になり、主治医から“あなたの腎臓は東京オリンピックまでもたないでしょう”と言われたんです」

日本では、慢性腎臓病の患者が約1330万人、20歳以上の成人の8人に1人、いるとされる。

現時点で慢性腎臓病は「完治が難しい病気」だ。末期の状態になると、「人工透析」か「腎移植」をすることになる。働かなくなった腎臓の代わりに、血液を人工的にろ過するか、別の腎臓を移植するか、という選択だ。

このうち、根本的な治療に近いのは腎移植。免疫抑制剤を飲み続ける必要はあるが、腎臓の病気のない人とほぼ同様の生活ができる。

腎移植には、献腎移植と生体腎移植がある。しかし、脳死後または心停止後の人から臓器を提供される献腎移植は希望者に対して提供者が少なく、平均待機時間は約15年ともいわれる。

それと比べれば、生体腎移植の方が移植はスムーズだ。

ただし、提供者がいくつかの倫理的条件と医学的条件(「配偶者・姻族を含む親族であること」「心身ともに健康で、自発的に提供を希望していること」など)をクリアする必要がある。

あっけらかんと「(腎臓を)あげる」

もろずみさんの仕事は、時間を自由にできるフリーライター。この仕事をしていることには、体調の変化に対応しやすい、という理由もある。

「医師の見解どおり、体調は次第に悪化していきました。移植を決意する直前は朝、出かける準備をしただけで、少し休まないと動けなくなるほど、疲れ果ててしまうこともあったんです」

そんな中、もろずみさんは人工透析ではなく、生体腎移植を選択する。その理由は、やはり、Aさんからの申し出。

「夫はもともとひょうひょうとした性格の人なのですが、病気で調子が上がらない私を見て、夫はあっけらかんと“(腎臓を)あげる”と言ってくれました」

「他の患者さんもそうかもしれませんが、私には“あなたの腎臓をもらえませんか”といったアプローチはなかなかできなくて。人様に迷惑をかけるくらいなら消えて無くなりたい、みたいな発想になってしまったんですね」

「“死にたい“ともまた違って、ファンタジーの世界のように、みんなの記憶からきれいさっぱり消えられたら迷惑かけずいられるのに、みたいな」

「だから、夫にこう言ってもらったことで、この世界にいてもいいんだよ、と肯定してもらった気分になりました」

もろずみさんの選択には、もう一つ、別の理由もあった。それが、子どもを作ることができるようになる可能性だ。

腎疾患を持つ人は、妊娠・出産に大きなリスクを伴う。もろずみさんも、結婚2年目で妊娠したが、4カ月目で妊娠中毒症を発症している。

「そのときは、子どもを持つことは叶いませんでした。しかし、移植をして、いくつかの条件が整えば、子どもを作ることも可能になります」

「もし妊娠できても高齢出産ということにはなるけれど、最後のチャンスだ、と。背中を押したのは、やはり、子どものことでしたね」

移植は「病人のエゴ」か

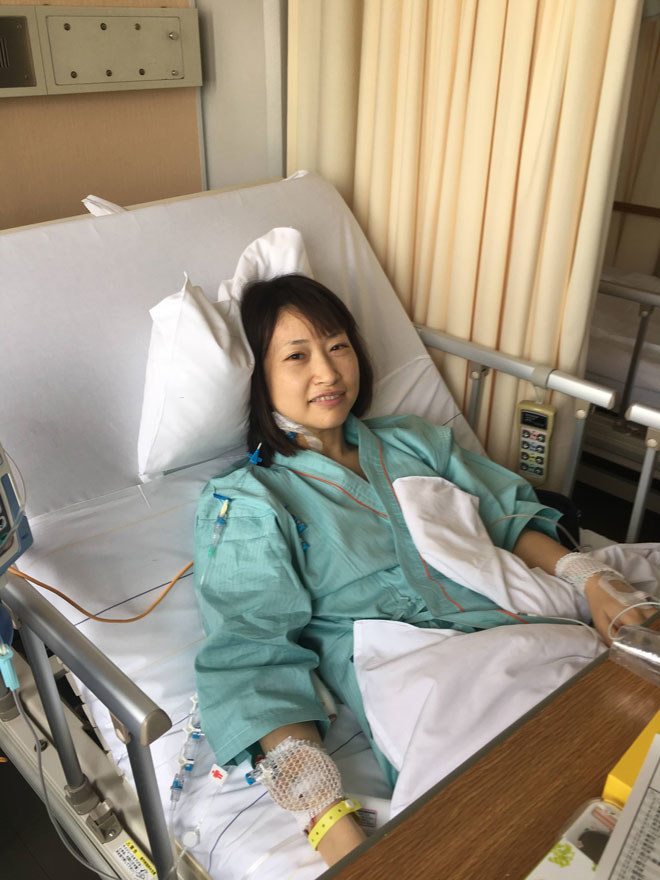

手術は成功。もろずみさんは一週間ほどで退院した。以降、一度は拒絶反応が出て再入院したものの、現在、経過は順調だ。しかし、それでも「夜中にバッと起きて、“とんでもないことをしてしまった”と思うことがある」。

「ほとんどすべてのドナーに健康への悪影響はないことはわかっていても、健康な人、それも愛する人の体にメスを入れるわけですから、その罪悪感に打ちのめされそうになることも多々、ありました」

実際の手術では、Aさんは腹腔鏡で腎臓を摘出されたが、若く、筋肉量も多いため、やはり強い痛みがあった。しかし、「泣き言も言わずにがんばって耐えてくれたんです」(もろずみさん)。

移植にあたっては、Aさんの両親にも説明が必要だった。義父母にしてみれば「他人である嫁のために、健康な息子を傷つける」ことになる。その心中を思うと、伝えるまでには時間がかかった。

「義母はショックを受けたようで、うつむいて“……そうか。わかった、仕方がないね”とポツリ。でも、次の瞬間にはもう笑顔になり“そういえば”と、まったく急がない別の話題に切り替えたんです。義父も黙って受け容れてくれました」

もろずみさんはそんな二人に、あらためて義理の娘であり、一人の人間として「愛しています」と伝えたという。

手術前、思い詰めたもろずみさんは、主治医に「こんな恐ろしいことを本当にしてしまっていいのか」と尋ねた。

「移植をしたいというのは、病人である私のエゴですよね。こんなエゴ、許されるのでしょうか。世間様に顔向けできるのでしょうか」

主治医は悲しそうな顔をして「そう言われちゃうと、僕らは世間様に顔向けできない治療をしていることになっちゃうよ」と答えた。その言葉で、もろずみさんは我に返ったという。

「医師はこの治療が現段階における最善であると信じて、己の人生をかけて患者のために尽くしている。だから、私も人生をかけて挑戦してみようと」

「おそらくこのとき、私は移植を決断したんだと思います。移植を受ける上で、医師との信頼関係はとても重要でした」

自分への「不良品」というレッテル

もろずみさんは病気ゆえに「自らに不良品というレッテルを貼ってきた」という。しかし、その考え方は、Aさんとの結婚生活を経て変わった。

「私、病気で子を授かれんかもしれんけど、それでも結婚してくれるん?」ーーこれがもろずみさんから、Aさんへのプロポーズ。

へりくだった言い方には“「重い女」と逃げだすなら、今だよ”という想いがあった。しかし、Aさんはこう答えたという。

「子どもがいたら楽しそうだね。でも優先順位は低いかな。夫婦で長生きして、老後に温泉旅行にでも出かけられたらいいね」

もろずみさんとAさんは、結婚11年が経過した今も「なんとなく一緒にいることを選ぶような、仲のいい夫婦」(もろずみさん)。

「病気があったから、彼(Aさん)も私をいつも大事にしてくれた。病気があったから、私も、彼に対して素直に振る舞えたんです。夫は愛という栄養で、命はもちろん心まで救ってくれました」

いつしかもろずみさんは「不良品とレッテルを貼っていた自分」を好きになっていた。

夫婦関係の変化は?

移植を機に、もろずみさんとAさんは、交換日記をすることにした。ルールは「忖度なし」。直接は言えない、もろずみさんへの不満や、手術への不安があるなら、本音でそう書くこと。

移植をすることで、夫婦関係に悪い影響が出るのであれば、土壇場で移植をしないという選択肢もあり得たという。

「実はあげたくないのに後に引けなくなっているのかもしれないし、万が一、夫が私に依存しているようなら、移植後に束縛を強めるかもしれない。私の命を救いたいあまり、冷静ではなくなってしまっているかもしれない」

しかし、実際に交換日記をスタートしてみると、それが杞憂であることがよくわかった。

「ぜんぜん、そんなことなかったですね。意外と私にちゃんとムカついているというか。せっかく移植をするのになんで寝不足で仕事をしているんだ、身勝手だ、みたいな」

「移植をすることになって、あらためてしっかり夫を観察してみると、“人に期待しない”人であることがわかったんです」

「例えば、症状が悪化するにつれ夫の家事の負担は増えていきましたが、やらされてる感を出したり、見返りを求めることは一度もありませんでした。私の素行が悪くても、ちゃんと謝れば後腐れなく接してくれます」

「とても自律した人なので、この人なら腎臓をもらっても大丈夫、と安心できました」

もろずみさんの体の中には現在、機能の低下した2つの腎臓に加えて、Aさんの腎臓、つまり3つの腎臓が入っている状態だ。

自分の体の中に、パートナーの体の一部があるということ。取材で知り合ったある絵本作家には、「夫から腎臓をもらうなんて、なかなか色っぽい手術だな」と評されたという。

「神秘的な感覚ですね。ちょっと変な話に聞こえるかもしれないのですが、夫の体の一部が体の中にあるって幸せなんですよ。1秒1秒、夫に生かされている充足感というか」

もろずみさんは3年前に母をがんで亡くした。そのとき、父が母のことを女性として愛していることが確認できたという。しかし、生前、父は母本人に明確にそれを伝えることはなかった。

「どれだけお墓の前で母を想っても、母は父の想いに応えることはできません。本当は両思いなのに、もう叶わない恋みたいで。だから、私は両親を教訓にして、残りの人生は毎日、好きなだけ、夫に愛していると伝えます」

「相手のことをよく知り、想いをもっと伝えるようになって、今までよりさらに、仲が良くなりましたね」

「私は一度死んだ」という感覚

もろずみさんには、手術をした3月23日に「一度死んだ」という感覚がある。それは「一度死んで、夫が生き返らせてくれた感覚」だ。

「新しい人生をどう生きるか」そして「どう最後を迎えるか」と考えたときに、気になるのはやはり、移植を検討する患者を取り巻く状況だ。

「私はいち患者ですから“みなさんぜひ移植をしましょう”といったことは言えません。移植の裏にはドナーの存在があり、安易に勧めるべきことではないから」

「しかし、せめて。 目の前で愛する人が苦しんでいて“私の腎臓をあげたい”と願う家族がいるなら、移植が選択肢になるということは伝えたいです」

もちろん、移植という選択が正しかったかどうかは「今はまだわかりません」。今後、慢性の拒絶反応が出ることも、移植腎が「長く持たない」こともあり得る。

「でも、それも含めて私の経験として、私はこれからも、粛々と事実を語り続けようと思っています」

退院直後からFacebookで病気についての情報発信をしていたもろずみさんは、ウェブメディアで自らの体験を綴る「夫の腎臓をもらった私」という連載もスタートした。

「私は25年間、病気と共に生きる生活を続けてきました。笑ったり泣いたりを繰り返しながら思うことは、病気は決して悪いものではなかったということ。むしろ与えられたものの方が大きいかもしれません」