さくらももこさんの突然の訃報。さくらさんが乳がんだったことから、ネットには乳がん検診、特にマンモグラフィを使ったものを呼びかける声が上がった。

しかし、マンモグラフィ検診は「とにかく」受けるべきものではない。現在、日本でマンモグラフィ検診が推奨されているのは、40歳以上の女性だ。

著名人が乳がんになったことを公表すると、「もしかしたら自分も」と不安になる人がいる。若年者であるほど、世間に与える衝撃は大きいだろう。

実際、企業が委託して実施される健康診断や、人間ドックのメニューには、30代以下の女性でも、マンモグラフィ検診が含まれていることがある。

このような現状を「ムダな検診がおこなわれている」と指摘するのが、国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部部長で医師の中山富雄さんだ。

「とにかく検診を」といった動きに警鐘を鳴らす中山さんに、正しい乳がん検診の受け方について話を聞いた。

乳がん検診の利益(benefit)と不利益(harm)

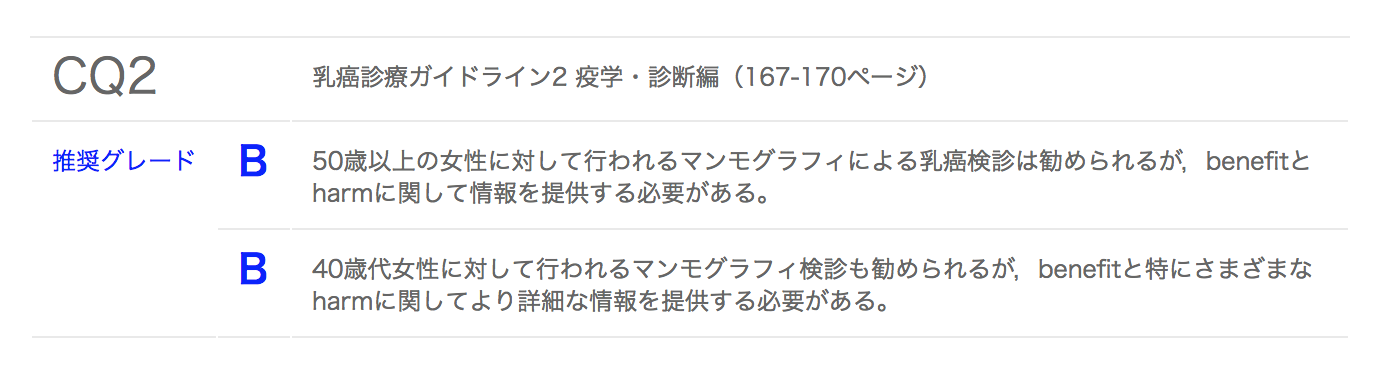

なぜ、「とにかく検診を」ではないのか。それは、マンモグラフィ検診には利益(benefit)と不利益(harm)があり、利益が不利益を上回った場合に、検診が推奨されるためだ。

検診の利益とは、もちろん乳がんを発見でき、それにより乳がんの死亡率が低減することだ。

では、不利益とはなにか。中山さんは「被曝」「偽陽性による心理的負担」「過剰診断」を挙げて説明する。

マンモグラフィは乳房専用のX線検査であるから、放射線により被曝する。被曝量は「自然の中で浴びる放射線量と同程度」であり、妊婦などでなければ大きな心配は要らないが、「不要な被曝は避けるべき」(中山さん)。

また、偽陽性、つまり「がんではないのにがんの疑いがあると判定されてしまうこと」が一定の割合で起こり得る。具体的には、日本の研究では、マンモグラフィ単独検診で7.9%、視触診と併用した検診で11.6%が偽陽性だった。

また、別の研究では、40歳代で1000人が検査を受けたと仮定して、96.2人が偽陽性と診断されることが報告されている。

「マンモグラフィでは、乳腺炎や乳管炎など良性の疾患との区別がつけにくい。一方、“がんかもしれない”と言われれば、人はやはり落ち込みます。精密検査で“がんではありません”とわかるまで、不安なまま生活することになります」

「人によっては、“がんではありません”と言われても、“次の検診でまた引っかかるかもしれない”と不安が続いたり、納得できずに“がんだ”と言われるまで病院を回る人もいる。健康のために受ける検診なのに、本末転倒ですよね」

また、乳がんは過剰診断が問題になっているがんでもある。過剰診断とは、「すぐに治療する必要のない進行の遅いがんが検診により発見され、治療を余儀なくされること」だ。

一方、乳がんを発見する感度は日本の報告では、40歳代で71.4〜84.6%とするものがある。

「“その時点では見落としではないが、次の検診でがんの疑いと判定される人”を含むため、1割ほどは発見できないともいえる」(中山さん)。

検診による利益がこれらの不利益を上回るのが、日本では40歳以上の女性、と設定されている、ということになる。

30代以下では「比較的まれな病気」

では、利益が不利益を上回るとはどういうことか。そのことを考える上で必要になるのが、年齢別の乳がんの発症率だ。

日本では、乳がんになる人は、20代前半で約13.7万人に1人、後半で約1.1万人に1人。30代前半で約4100人に1人、後半で約1600人に1人と桁が変わる。これが40代前半で約750人に1人と割合が高くなる。(2014年のデータから計算)

つまり、「30代までは乳がん自体が比較的まれな病気」であるため、検診の不利益の方が大きい。一方、40代からは割合が高くなるため、検診の利益の方が大きくなるといえる。

とはいえ、40代での検診も、世界的に議論を呼んでいるところだという。そもそも、中山さんによれば、乳がん検診についてのエビデンス(科学的根拠)は古いものも多く、特に日本国内ではあまり蓄積されていない。

比較的最近(1991〜1997)おこなわれた研究として、40歳代の女性に対象を限定したイギリスのAge trialがある。

日本乳癌学会の診療ガイドラインの『50歳以上または40歳代に対してマンモグラフィ検診は勧められるか』の頁では、この実験では死亡率の低減効果に統計的有意差は認められなかったことを紹介。

しかし、傾向としては有意差のあった先行研究の結果に類似している、とされる。

「40歳代でマンモグラフィに死亡率の低減効果があるかどうかは、既存の研究をすべて足し併せてようやく統計学的有意差が得られますが、その大きさも死亡率を20%程度低下させるという小さいものです」

「そこで、日本では“不利益の部分をよく説明した上で、推奨する”という形になっています」

中山さんは、マンモグラフィ検診を「エコーなど検査をする人の技術差が大きい検査法と比較して、精度がある程度担保されており、死亡率の低減効果についてのエビデンスが確立した検査」とする。

だから、現時点での乳がん検診の最適解は「“40歳になったら乳がんマンモグラフィの定期検診を受けること”に設定せざるを得ない」(中山さん)。

また、血縁者が複数、乳がんや卵巣がんを発症しており、遺伝性の乳がんが疑われる場合は、より早期の検査もあり得るが、その方法は確立していないという。

メリットだけを強調する一部の施設には要注意

それにもかかわらず、現実問題として、30代以下の女性であっても、企業が委託して実施される健康診断や、人間ドックなどのメニューに、マンモグラフィや超音波検査が組み込まれている実態がある。

このような検診を提供することを、中山さんは「大きな問題」であり、「ムダな検診」であると指摘する。

「これまで説明したとおり、30代以下のマンモグラフィ検診は不利益の方が大きく、推奨されていません。30代以下の超音波検診は研究さえもほとんどおこなわれていません」

しかし、不安になる人が多いことにも、中山さんは理解を示す。「10万人に1人、数千人に1人という数字をどう見るかは人によって違う」ため、「どうしても気になる場合、検診を受けてはいけないということではありません」という。

だからこそ、問題なのは「不利益を無視して十分な情報提供を行わず、検診のメニューに最初から組み込むようなことをする、一部の健康診断専門のクリニックや人間ドックのような医療機関があること」(中山さん)。

このような医療機関については「“検診のメリットだけを示し、デメリットを示さない”のは不勉強の証拠」。

そして「検診についての国際的スタンダードは、受診希望者への利益と不利益の正しい情報提供に基づく受診決定であることをもっと勉強するべきだ」と、中山さんは強く批判する。

「科学的根拠が薄弱な検診を、メリットだけ強調し受診をあおる施設は、要注意です」

一方、若い世代で検診の対象にならず、不安な人が残るとしたら、乳がんを早期発見するためには、どうすればいいのか。

中山さんは「残念ながら“これ”という方法はない」とした上で、「ブレスト・アウェアネス」という概念を説明してくれた。

「若い世代に向けてセルフチェックが紹介されることがありますが、実は、セルフチェックは効果があるというエビデンスはありません。むしろ、海外の研究では、乳がんの早期発見にはつながらないという結論も出ています」

「ブレスト・アウェアネスの概念は、“しこりを見つける”のではなく、“自分の乳房に関心を持つ”ということ。月に一度、乳房の形や感触を自分で確かめる。経時的な変化を追って、違和感を持ったら専門の病院に行く、というものです」

国立がん研究センターの『がん情報サービス』には、乳がんの外見的な特徴として「乳房のしこり」「乳房のエクボなど皮膚の変化」「乳房周辺のリンパ節の腫れ」などが紹介されている。

「20〜30代ではしこりを感じることも多い」ため、「その変化を追い、異常を発見しやすくする」のがブレスト・アウェアネスだ。

また、マンモグラフィでは、「高濃度乳房」と呼ばれるタイプの乳房を持つ人の病気の有無がわかりにくいことも指摘されている。

高濃度乳房では、乳房の中に乳腺が多く、マンモグラフィで乳房が病気と同じように白く写り、病気が隠れてしまうためだ。高濃度乳房の割合は年齢によって変わるが、厚生労働省の資料によれば、40歳以上の約4割と推測されている。

高濃度乳房をどのように扱うかについては、国の指針も定まっていない。しかし、前述の資料においても、ブレスト・アウェアネスの重要性が説明されている。

マンモグラフィ自体は一般の認知度も高いが、正しい知識はまだまだ普及していないともいえる。中山さんは取材への回答を、次のように締めくくった。

「検査の技術はまだまだ発展途上であり、完ぺきはありません。だからこそ、正しい知識に基づいた選択をしていただきたい。また、新しい検査の多くは科学的根拠が乏しく、頼りにならないものが多いということには、注意してください」