たったの「一本」の原稿が書き手の人生を変えてしまうことがありえるのだろうか?

彼の作品にならって、こんな問いからはじめてみたい。

たったの「一本」の原稿が書き手の人生を変えてしまうことがありえるのだろうか? あるいは変えてしまったのは書き手の人生だけでなく、スポーツの描きかたそのもの、といいかえてもいい。

それは1980年春の出来事だった。

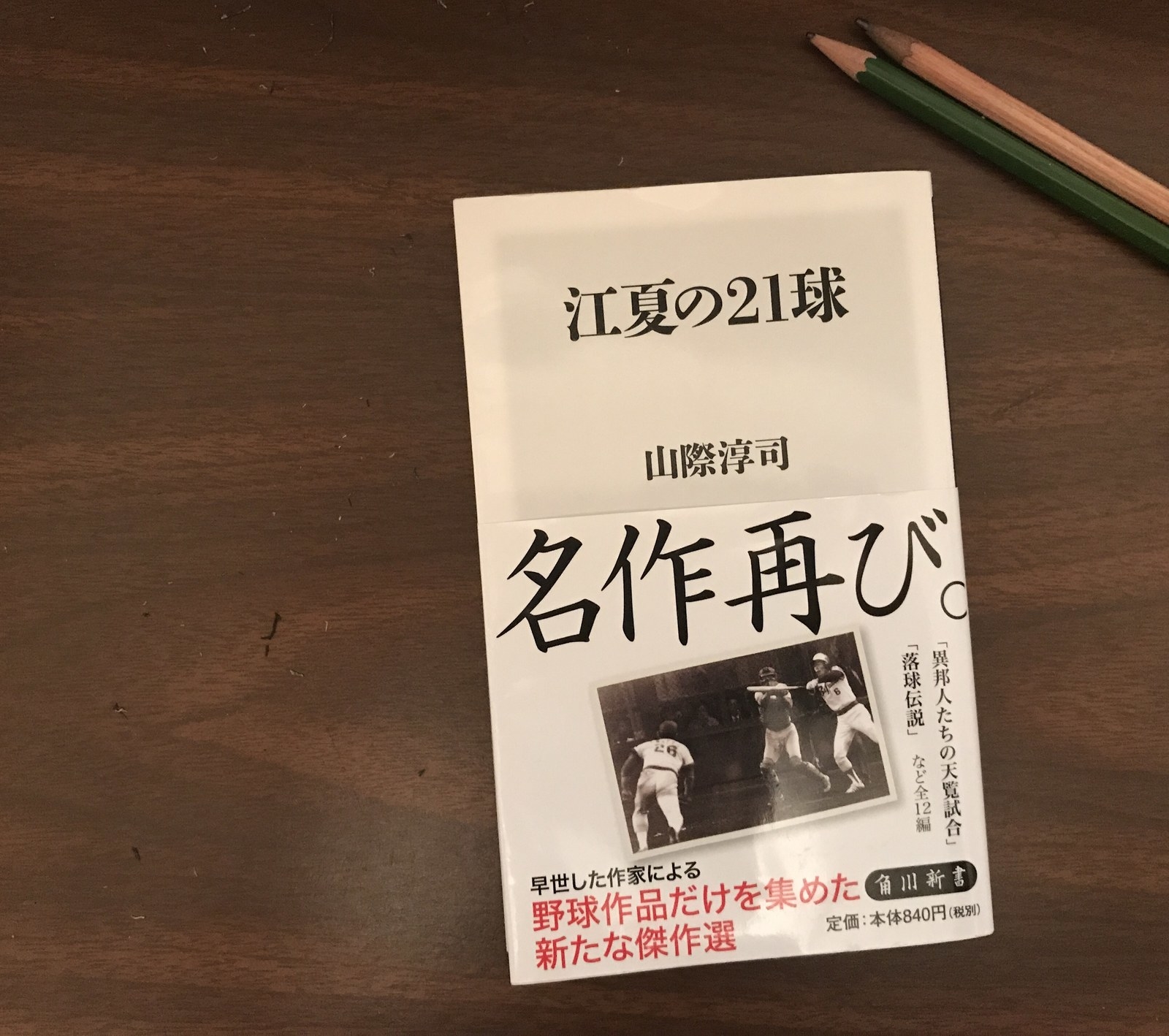

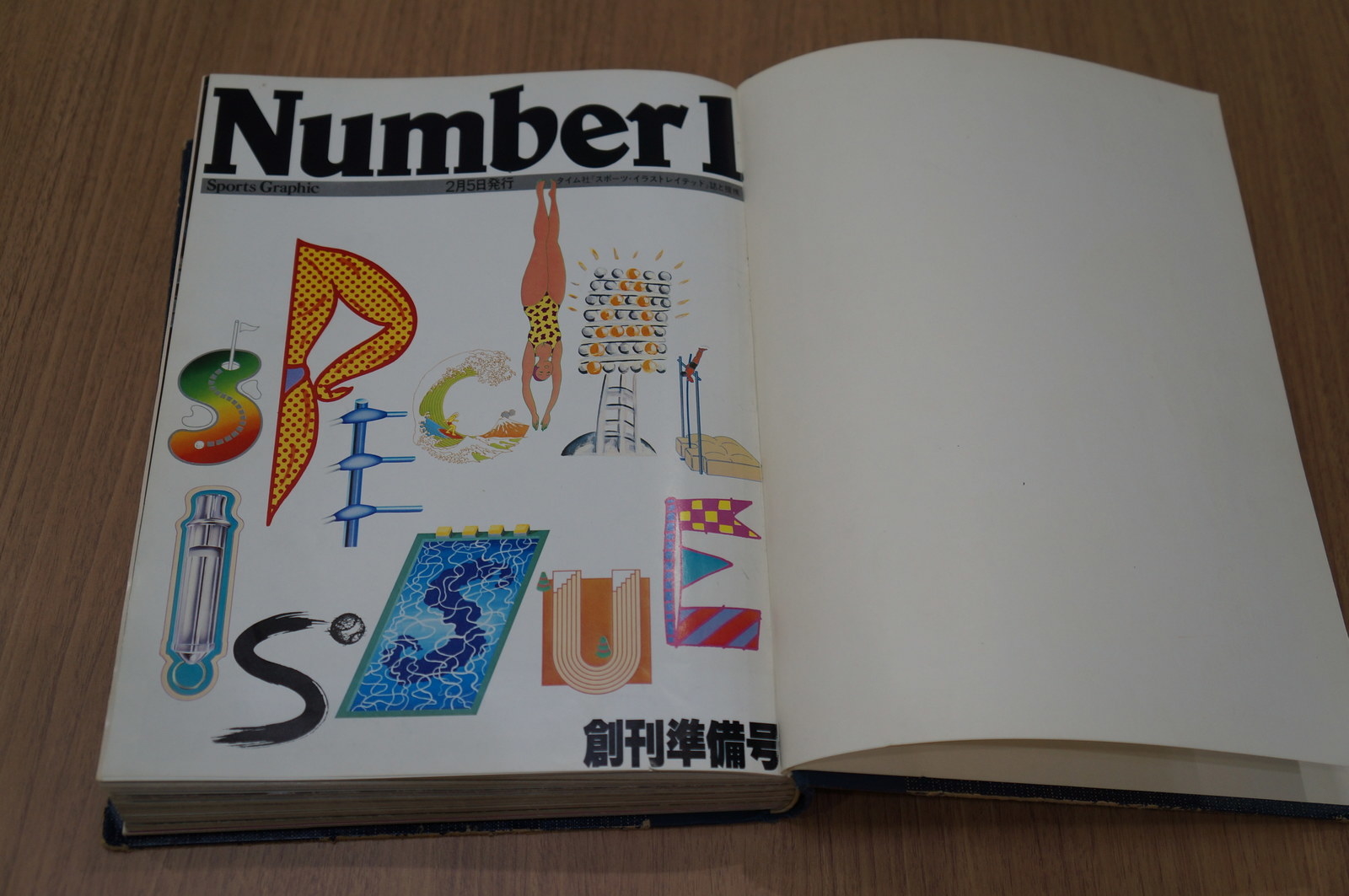

スポーツ雑誌「Number」創刊号に一本の短編が掲載された。30代前半のまだ無名のルポライター、山際淳司による「江夏の21球」と題されたそれは、日本のスポーツノンフィクションの世界を一変させ、新しい世界を切り開いた。

「日本のスポーツノンフィクションの歴史は、山際淳司を分水嶺にして“以前/以後”に分けられるのではないか。それは同時に、雑誌『Number』を分水嶺にした“以前/以後”でもある」(重松清『スポーツを読むー記憶に残るノンフィクション文章讀本』〔集英社新書〕より)

忘れられた作家・山際淳司

山際淳司、スポーツライターであり作家。1948年、神奈川県生まれ。「団塊の世代」である。活躍の場は活字だけでなくテレビにも広がり、NHKでキャスターも務めたが、1995年に46歳の若さで逝く。がんによる肝不全だった。

早すぎる死を、彼を知る誰もが悼んだ。

「江夏の21球」で、彼が作り上げたスタイルは「当たり前」のものになった。それにも関わらず、いつしか彼が遺した膨大な作品群はほとんどが絶版となり、忘れられた作家になっていった……。

再び集まる注目

この夏、山際に再び注目が集まっている。角川新書で作品集『江夏の21球』が出版され、過去の作品が復刊されたからだ。

この新書の担当編集者から、こんな誘いを受けた。

刊行に合わせて、山際の息子でスポーツライターとしても活躍していた犬塚星司さん(博報堂などを経て、起業。現在はコンサルタント)が、ゆかりの人物にインタビューする企画がある。そこに同席をしないかというものだった。

「江夏の21球」について、彼らは星司さんに対し、時に熱っぽく、時に冷静な視点からその魅力を語っていた。

作家、重松清さんの評価——

山際さんが画期的だったのは「視点の変化」でしたね。83年に「江夏の21球」がNHK特集になったでしょう。山際さんの文章というのは、カメラがどんどん切り替わっていくんです。すごく映像的、ドキュメンタリー的な書き方。パーンと全体を見渡してから、このとき古葉(監督)は、サードベースは、衣笠は……と視点が移り替わっていく。ディレクターがそのまま使いたくなるのがとてもよくわかります。

いわゆるスポ根ものの文脈でいったら、江夏豊だけの視点で十分。一匹狼の江夏豊を書けばよかったんです。けれども「古葉から見れば」「衣笠から見れば」……というのも含めて書いたのが山際さん。ワンカメではないんです。ワンカメでないということは、速報記事ではできないという意味を持ちます。(『カドブン』2017年8月2日公開記事「【『江夏の21球』対談 重松清 前編】」より)

江夏とともにグラウンドにいた衣笠祥雄さんは「書かれた側」の視点で語る——

「江夏の21球」は、野球の中にドラマがまだまだあるということを世に広めてくれたんだよね。当時こんなにも興味深く文章化できたのは山際さんだけだった。野球というすでに世に広まっているものを「あ、こういう角度でも見られるんだ」というかたちで取り上げてくれた。(『カドブン』2017年7月19日公開記事「【『江夏の21球』対談 衣笠祥雄 前編】」より)

1979年にあった一つのゲームで投じられた、たった21球、「正確に言えば26分49秒——」の出来事を、約40年後にこれだけ語らせることができるノンフィクション作品はほぼない。

時代を超えて、語らせてしまう作品であること。この事実をもってして、山際がいかに新しかったのかがわかる。

野球を知らない山際が打ち出した、新しいスポーツの見方

あらためて「江夏の21球」を振り返っておこう。

舞台は1979年11月4日、大阪球場であった近鉄バファローズ対広島カープの日本シリーズ第7戦である。この試合で勝ったほうが日本一をつかむという大一番だ。

4-3、広島1点リードで迎えた9回裏、マウンド上には広島のリリーフエース・江夏豊がいた。

江夏はここを投げ切れば優勝という9回裏に、無死満塁の大ピンチを迎える。

ヒットが一本でれば、逆転サヨナラ負け。日本一を目指してきた長いシーズンのすべてがフイになる。そんな場面である。

この9回に江夏が投じた「21球」だけに焦点を合わせて書くというのがNumberであり、山際の切り取り方だった。

山際は野球を詳しく知らなかった。だから、知ったふりをせずにビデオを見ながら1球ずつ「素人風の質問」(『Sports Graphic Number ベスト・セレクション』〔文藝春秋〕より)を繰り返したという。

細部への執着とシーンの再構築

ただでさえ劇的な場面である。そこには描きがいのある個性の強い、そしてプライドの高い投手がいる。おきまりのパターンで書くことはいくらでもできた。

例えばこうだ。

監督との対立も辞さない孤高のエース・江夏、首脳陣ともめてトレードに出された過去がある。それでも野球をあきらめず、先発から抑えに自らの役割を変える道を選んだ。そんな江夏が、執念でいまやっと栄冠をつかみかけている……。

あるいは村上龍が指摘するところの「きっかけ・苦労・秘訣」をまぶすというパターンもある。江夏が野球を始めたきっかけ、野球で味わってきた苦労、ピンチを抑える秘訣……。

いずれも江夏の野球人生をちょっと切り取って、9回の挿話をはめこめば、十分にエモーショナルな記事になる。

しかし、山際はその方法を取らない。彼は外形的な事実と細部、そしてインタビューを積みあげて、シーンを再構築した。物語はこんな一文から始まる。

近鉄バファローズの石渡茂選手は、今でもまだそんなはずがないと思っている。(筆者注:「そんなはずがない」に強調の点が入る)

(中略)

マウンド上には広島カープの江夏がいる。江夏はスクイズを警戒していた。石渡に対する2球目、近鉄ベンチはスクイズのサインを送った。

そのスクイズはみごとにはずされる。江夏の投球は外角の高めに外れ、しかも、曲がるように、落ちた。

石渡が懸命に出したバットは空しく揺れ動き、ボールを捉えることができない。江夏の投げた球は、バットの下を通り抜けた。(『江夏の21球』より)

まるで、カメラを切り替えるように……

この試合のハイライトともいえる、19球目を冒頭にもってきて、淡々と事実だけを書く。一死満塁、ここで石渡がスクイズを決めたら同点という場面である。

江夏は、一瞬の判断でカーブの握りのままスクイズを外した。普通の投手なら、変化球の握りのままスクイズを外すことはできない。すっぽ抜けて暴投になり、得点を許してしまうからだ。

普通ならできないことをやってのけた江夏の19球目を、バッター・石渡は「信じられない」という思いで振り返る。

次のシーンで、時間は巻き戻され、マウンドに向かうまでの江夏が登場する。

山際はカメラを切り替えるようにして、一球ごと江夏や近鉄の打者、両チームの監督、外からみていた解説者が何を考えていたか、どのような思惑がグラウンドで交錯していたのか、視点を鮮やかに移しながらドラマを描いていく。

勝利を目指すチーム内にあった行き違い

思惑が交錯したのは投手対打者、だけではない。山際は同じように勝利を目指しているチーム内にあるズレをも描き出した。

広島カープの古葉竹織監督は9回途中で若手投手をブルペンに走らせ、投球練習を指示している。

古葉はゲームが9回で決着がつかず、延長戦になったときのことを考え、いつ江夏を交代させてもいいように準備をしている。監督として当然の指示である。

しかし、マウンドに立つ江夏は「なにしとんかい!」とつぶやき、プライドを傷つけられている。自分にマウンドを託したのではないのか。まさか、ここまできて交代させるつもりなのか、と思う。

古葉に疑問を抱き、目の前の打者以上にブルペンを気にかけている。

一塁を守っていた衣笠はブルペンとマウンドに目をやり、江夏が冷静さを欠いていることを感じ取っていた。

衣笠は、古葉と江夏、どちらかに肩入れしているわけではない。どちらも正しい、と思っている。

僕の立場から言えば、あのときの古葉さんと江夏は両方とも正しかった。古葉さんが十回の準備をしたのは、間違ったことではない。

江夏を冷静にしないと勝てないと思った。いい状態にしなくていい、ふつうにするために声をかけた。(『カドブン』2017年7月21日公開記事「【『江夏の21球』対談 衣笠祥雄 後編】」より)

だから、9回裏の14球目が投じられた後、マウンドに近寄って江夏にこう言っている。

「オレもお前と同じ気持ちだ。ベンチやブルペンのことなんて気にするな」

江夏はこの一言で冷静さを取り戻し、ドラマはクライマックスに向かう。

19球目で最大のピンチを脱し、21球目で石渡を三振に仕留めてゲームは終わった。そして、あの印象的なラストシーンが描かれる。

古葉監督、そして江夏の体が宙に舞った。江夏のブルーのビジター用ユニフォームの背中には赤く《26》という数字がぬいこまれている。その《26》が、大阪球場の今にも泣き出しそうな空の下で舞った。

その直後、江夏はベンチに戻り、うずくまって涙を流したという。(『江夏の21球』より)

スポーツの描き方は変わった

3人が3人とも自チームの勝利を目指して、行動しているのに、目まぐるしく動くシーンのなかで行き違いが生じる。なんとも人間らしい。

緊迫した場面でこそあらわれる人間くささに、山際はおそらく魅せられている。

それでも、人間くささを湿った調子では描かない。

ズームの画と引きの画を組み合わせてシーンを描写することで、彼はゲームに熱くのめり込む取材対象と距離を保った文体を作り上げた。

山際の友人で、『江夏の21球』(角川新書)に解説を寄せている編集者、河野通和さんの言葉を借りれば「脱スポ根」文体である。

根性と執念を執拗に伝えることから、事実を積み上げながらシーンそのものを描くことに。べとついた文体から、渇いたクールな文体に。スポーツの描き方に新しい風を吹き込んだ。

ここで冒頭の問いに戻る。たったの「一本」の原稿が書き手の人生を変えてしまうことがありえるのだろうか?

ありえる。

山際のプロフィールの中には「江夏の21球」でデビューと紹介しているものがあるが、そこには明らかな間違いがある。

山際は本名の犬塚進名義で、週刊サンケイに「現代人劇場」というタイトルの人物ルポを連載していた。

その中に江夏を取り上げた回がある。掲載は「江夏の21球」が描かれるほんの少しだけ前の1979年9月だ。タイトルは「赤ヘル軍団の切り札の“嗚呼!ナニワブシ野球”」である。

週刊誌ライター犬塚進は作家・山際淳司へと変貌する

文体はあきらかに週刊誌のそれだ。そのときの山際は—正確には犬塚はー江夏を「ナニワブシ」というベタなキーワードで括って描こうと試みている。

江夏の「去年もそうやったけど、全試合通してベンチに入ってるんや。いつでも出番OKっていうことやね。こういう地味な記録のほうが、いまのワシにはうれしいな」という言葉に対して、地の文でこう続ける。

なんとほのぼのとした言葉でありましょうか。おもわず、メガネを外して目頭を押さえたくなる心境。ワンマン・プレーヤーがチームワーク野球に目ざめるの図……。

このときの取材で、江夏からは「そう、その義理と人情。ワシ好きや」という言葉も引き出している。このときの彼は、自分と同じ1948年生まれでありながら、お涙頂戴のナニワブシに生きる江夏をどこか茶化し気味に書いた。

表面的に人間・江夏豊に接近して、「ナニワブシ」というキーワードで書いていく。それが一面的な見方にすぎないことに、山際は「江夏の21球」を書きながら気づいたのではないか。

そう思える理由がある。

実は「江夏の21球」にはいくつかのバージョンが存在している。いま手元にある「Number」創刊準備号版、創刊号版、文庫版、それぞれのバージョンでラストシーンはかくも違う。

創刊準備号のラストーー

「試合後、いつもは必ずする肩と肘のマッサージを、この日は、江夏は休んだ。《もうしばらく投げないでいいから》である。」

創刊号のラスト——

「その直後、江夏はベンチに戻り、うずくまって涙を流したという……。」

文庫版のラスト——

「その直後、江夏はベンチに戻り、うずくまって涙を流したという。」

どのシーンを切り取れば、より江夏が浮かび上がるのか。作家の苦心の跡がうかがえる。山際は野球を詳しく知らない。だからこそ、方法にこだわっているのではないか。

表面的なキーワードで切り取るよりも、抑制的にシーンを積み上げるだけのほうが人間・江夏豊をくっきりと描ける。

これに気がつき、方法を会得したことで、ちょっと筆が立つ雑誌ライター「犬塚進」は、作家「山際淳司」へと変貌していく。

ピンク・レディー解散スクープをどう書くか?

同じ取材対象を描くにしても、「江夏の21球」以前/以後で文体は変化した。山際が継続的に取材していた、ピンク・レディーの原稿にその痕跡が色濃くあらわれている。

山際は1978年11月に週刊文春で、当時一世を風靡していたアイドル、ピンク・レディーについての連載を書いていた。

連載そのものは、いかにもというべき週刊誌文体だが、軽やかな描写が随所に散りばめられ、業界ではちょっとした話題になっていた。

河野さんも山際の文章に魅了された一人だ。当時、所属していた「婦人公論」の編集者として、山際にピンク・レディーの原稿を依頼した。

ただの原稿ではない。山際がつかんでいた、ピンク・レディー解散スクープの原稿依頼だった。

河野さんの話−−

山際さんとは1980年の夏に初めて会いました。週刊文春の原稿がまず印象に残っていました。新しい時代の風を感じたのです。

当時、彼と話していたのは、アメリカで生まれたニュー・ジャーナリズムについてでした。ドロドロした人間関係のエピソードを書くのではなく、細部にこだわった渇いた文体でシーンを描く。

こういうものを日本でもやりたい、と思っていました。文春、それから「江夏の21球」を読んで、彼なら絶対に書けると確信しました。

婦人公論で書こうと決まったのは勝負ネタです。ピンク・レディーが解散するというスクープを山際さんは掴んでいた。

解散の記者会見は9月1日に予定されていました。婦人公論10月号が発売されるのは9月7日なので、解散は発表されていることになります。きちんと狙って書こう、と8月21日の校了までに取材をして原稿を書いてもらったのです。

スクープに関心を示さない

その記事「ピンク・レディー 亀裂を深めた4年間」を書いた、1980年8月の山際は肩書きこそルポライターだが、文章は完全に「作家・山際淳司」になっていた。

書き出しに変化のすべてが詰まっている。

アメリカ、ウエスト・コースト時間の午後一時にロスの空港を飛び立ち、ダイレクト・フライトで成田空港に向かう便は“JAL61便”と呼ばれている。日付変更線をこえて成田には翌日の午後四時前後に着く。(『婦人公論』1980年10月号)

ピンク・レディーの2人がアメリカ進出に向けて何度か往復した飛行機から、物語は始まる。

普通のルポライターなら、解散スクープに心が躍る。解散が至った決定的な一言、決定的な瞬間から始めようとするだろう。

しかし、山際の関心はもう瞬時に消費されるスクープにはない。彼の関心はピンク・レディーの2人のターニング・ポイントがどこにあったのか。そして、それをどう描くかという一点に向けられる。

芸能界、それも巨額の売り上げを誇ったアイドルの解散というドロドロした人間関係にも関心を示さない。

赤坂ヒルトンホテルで、2人別々に収録した個別インタビューから浮かび上がる価値観の違い、ソロパートを増やしたステージの構成に象徴される関係性の変化を浮き彫りにするために、原稿は構成されている。

「つまり、これは」と河野さんは言う。

「『江夏の21球』の方法でもってピンク・レディーを描くということです。ある意味ベタなテーマであっても、文体と視点を変えることで、別の見せ方ができる。新しい時代の空気を感じさせることできる」

1本の原稿は、彼自身だけでなく、周囲もまた変えていった。

「負け犬」に優しかった山際

1975年、つまり戦後30年に日本の人口は初めて、戦後生まれが半数を超えた。Numberが創刊された1980年は山際と同世代が人口のボリュームゾーンとして社会で活躍を始める。そんな時代だった。

書き手も読み手も若く、そして新しいメディアとしての雑誌にお金も流れた。山際の文体は、そんな時代の空気に呼応し、ぴたりとはまっていった。

「作家・山際淳司って誰もが見過ごすふとした瞬間を切り取って、すくい上げる。その能力がすごいと思うんです。必ずしも日本シリーズのような大きな場面や有名な選手だけじゃない。裏方とか、マイナーで主役になれないような人こそ取り上げていく」と犬塚星司さんは言った。

この新書のなかで星司さんがどうしても収録してほしいとリクエストしたのが「負け犬」という短いエッセイだ。

中日ドラコンズにいたケン・モッカがアメリカのスポーツライターの質問に答えたたったの一言、「もしおれが、あのまま合衆国にいたならば——」を切り取り、アメリカでチャンスに恵まれず、日本にやってきたモッカのような選手たちのプライドに光をあてる。

たしかに自分には負け犬(筆者注:アンダードッグ、とルビ)だった時期がある。

しかし、どこで生きていたって人生の至福の瞬間をつかむことができるのだ。そういうことを、モッカは言うことができた。その資格を持っていた。(『江夏の21球』より)

いま、山際を読み返す理由

いま、山際を読む価値はどこにあるのか。

新しいメディアが続々と誕生するいまの時代、物事の伝え方は、よりエモーショナルに、より派手な言葉で、より感情を刺激するように——というほうに向いている。

しかし、それは「新しい」のだろうか。やり方としては古いメディアの方法の焼き直しでしかない。

この時代に山際淳司を読む価値、それは新しい時代の空気をつくった文体の力、メディアの力そのものを感じとることにある。

新しいものが生まれるときにしかない熱量が、彼のクールな文体の中に詰まっている。

派手な言葉ばかりが注目される時代だからこそ事実の力、細部の力、そして視点の力が大事になるように思えてならない。

この時代にふさわしい新しい文体、新しい方法——。それは、活字にテレビにとメディアを越境しながら46歳で逝った彼が切り開いた道の先にある。

山際淳司が忘れられるには、まだ早すぎる。