「いつでも人には親切にしなさい。助けたり与えたりする必要のある人びとにそうすることが、人生でいちばん大事なことなのです」

1944年10月20日、ベルリンで一人の男が処刑された。アドルフ・ライヒヴァイン、ナチスに最後まで抵抗した教育者である。

逮捕されてから処刑されるまでの3ヶ月半、殴られ、喉を締め付けられ、気を失っては冷水を浴びせられるといった拷問を受けて、ライヒヴァインは声を失った。

そんな過酷な状況下にあって、彼は最後まで人間の良心を貫く。処刑が執行される4日前、娘に最後の言葉を綴っている。

《機会があったら、いつでも人には親切にしなさい。助けたり与えたりする必要のある人びとにそうすることが、人生でいちばん大事なことなのです。

だんだん強くなり、楽しいこともどんどん増えてきて、いっぱい勉強するようになると、それだけ人びとを助けることができるようになるのです。

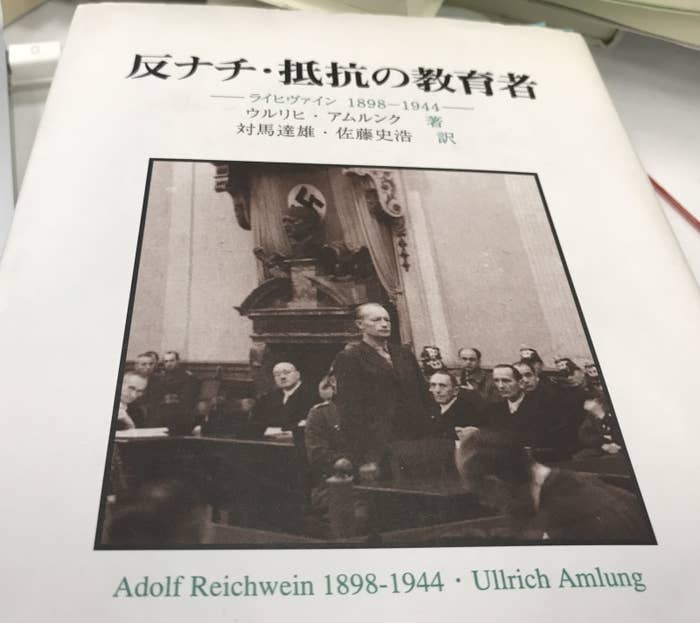

これから頑張ってね、さようなら。お父さんより》(ウルリヒ・アムルンク『反ナチ・抵抗の教育者』—以下、『評伝』と略—より)

ナチスに苦しめられながら、なぜ彼は娘にこんな言葉を残したのだろうか?

ナチス支配下のドイツにあって、自らの良心に従い、人間性を失わずに最後まで生きたライヒヴァインとは何者なのか。

彼の人生と行動を知ることは、どんな暗い時代であっても「少数の人々がともす不確かでちらちらとゆれる」(ハンナ・アーレント)光明があること、その事実を知ることである。

圧倒的な支持を得たヒトラー

ライヒヴァインは1898年に生まれた。父は国民学校の教師で、幼少期を父の赴任先である農村で過ごすことになる。父の影響もあったのだろう。彼は教育に強い関心を持っていた。

大学で学位を取得後、1930年には新しい教師教育を目的に設立されたハレ教育アカデミーに赴任し、教授になっていく。

この年9月の選挙でナチスは第2党に躍進した。ひたひたと暗い時代がやってくる。あとから振り返ればそんな年のことだった。

ライヒヴァインはやってくるであろう危機を察知し、反ナチスの姿勢を明確するために、この選挙の直後、10月に社会民主党に入党している。ただし、彼は政党とは常に一定の距離を保っていた。

彼は、最初期からナチズム、特にその集団主義や人種主義を危険なものとみなしていた。重要だったのは、どう抗うかを考え、行動することだった。

教授職を追われたライヒヴァイン

最初の転機は1933年1月30日にやってきた。ヒトラー政権の誕生だ。やがて、経済危機にあったドイツの雇用と景気を回復させたヒトラーは国民の圧倒的な支持を得る。

なんの因果か同年同日にライヒヴァインはアカデミーの同僚で、妻となる体育講師ローゼマリー・バラットと婚約している。

もちろん、幸せな時期は長く続かない。ナチスは彼らのイデオロギーに沿わない教授陣の解雇を進めていた。

社会民主党員という事実に目をつけられた、ライヒヴァインもその対象になり、教授職を追われることになった。

海外亡命か、国内で抗うか

ここで彼には2つの選択肢があった。自ら進んでナチス体制下に残ることを選ぶか、海外に出るか。

実際、彼には海外に亡命するという選択もあった。イスタンブール大学から「人文・経済地理担当」の教授ポストを用意するという連絡も入っていた。

望めば、外国からナチスを批判するという道もあったが、彼はこれを断つ。

国内に残ることを決めた彼は、小さな農村学校への転属を申し出、当局から許可された。

大学の教授から「つましい農村学校教師の職に懲戒転任させられ、いわば田舎に追放された」(『評伝』)。

表面的にみれば、彼はナチス体制下の教育に自ら進んで協力する道を選んだ。

それは一体なぜなのか?ここに彼の「抵抗」の姿勢を見ることができる。

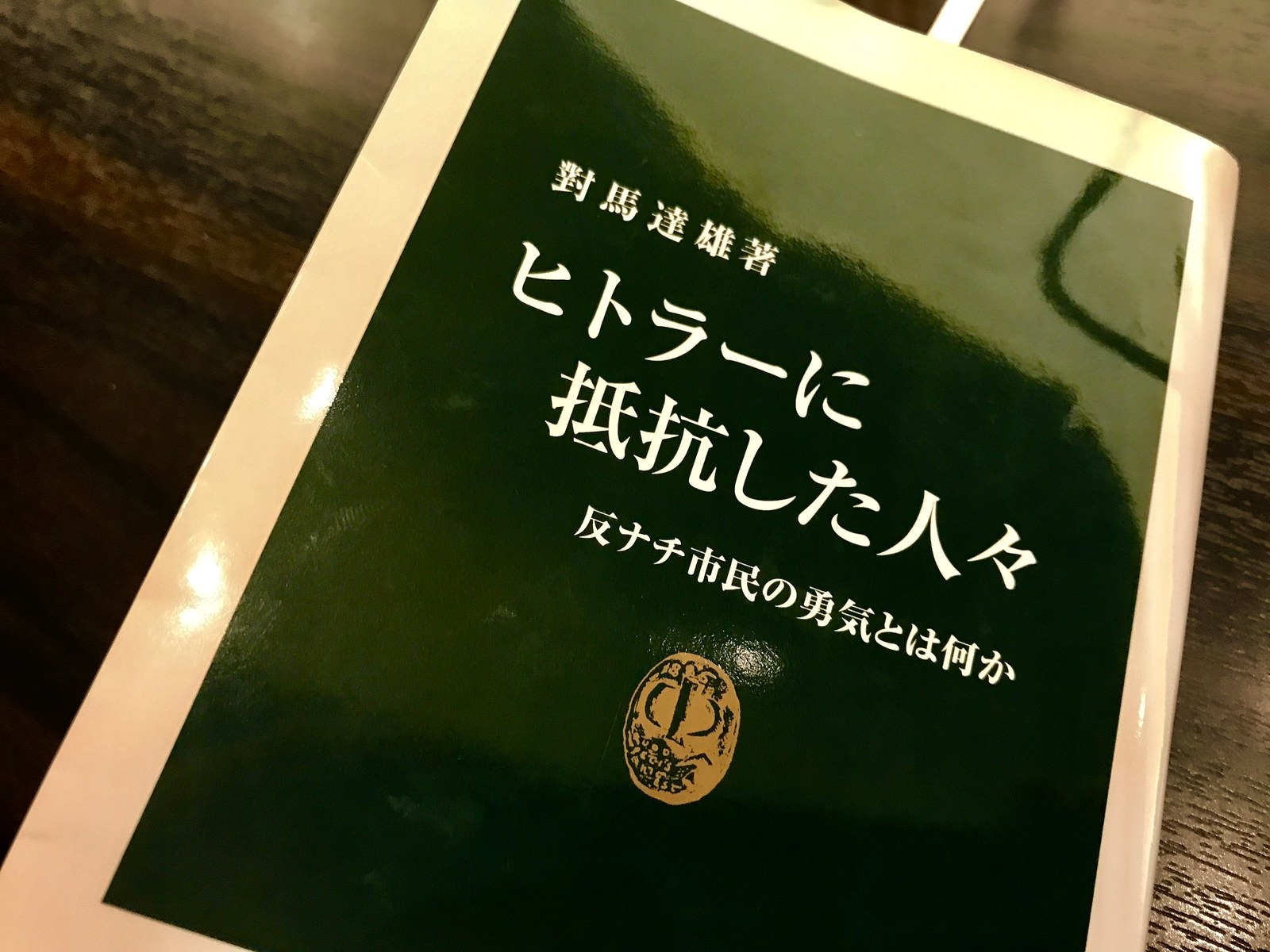

『ヒトラーに抵抗した人々』(中公新書)などの著書があり、ライヒヴァイン、反ナチス抵抗運動に詳しい対馬達雄さん(秋田大学名誉教授)はこう話す。

ーーライヒヴァインが国内に踏みとどまったのは、たとえ少人数であっても自分の力で子供たちをナチズムの教育から守りたいという思いがあったからです。

ナチス政権の教育というのは、いってみれば没個性な金太郎飴を目指すということです。人を鋳型にはめて、民族共同体のために尽くす人間を育成することが目的になっていました。

ライヒヴァインはこうした教育に、自らの良心をもって教育者として抗おうとした。

彼は、たとえヒトラー体制であったとしても、目の前の子供たちに向き合い、将来を託したいという思いがあったのです。

彼が理想とした教育は、ナチスのそれとは真逆です。一人一人が主体的な自己を育むことを彼は大事にしていた。

狭い農村の学校であっても、その目を世界にむけて開くこと、自分で自分のことを形成することができる子供を育てることを目的にしていました。

教育を通じて、体制と真逆の考えを打ち出し、抵抗する。これが彼の選んだ道だったのです。

彼はこのとき、ナチスの体制は早晩滅ぶと踏んでいた。海外に出るのではなく、ナチス後のドイツも見据えた判断をした。

未来に賭けた、といって言いだろう。

ライヒヴァインはこんな言葉を残している。「子どもを教育するということは、未来に生きるということである」(『評伝』より)。

彼にとって子供はー自分の子供に限らずー「未来」の象徴だった。

障害児の排除を拒む

1933年、ライヒヴァインはベルリン近くのティーフェンゼー農村学校に赴任した。

住民は親ナチス派ばかりで、罷免された大学教授だった彼は警戒心とともに迎えられている。

周囲は敵だらけであり、なにかあれば密告は必至という状況下で、彼はうまく立ち振る舞い、自身の理想の教育を追求した。

学校、そしてライヒヴァインの授業風景を写した写真がある。小さな教室が一つだけ。6歳〜14歳の子供たち約40人がそこで学ぶ。

三つ編みの女子生徒が、まじめな表情のライヒヴァインが持つ地球儀を、興味深そうに見つめる様子が写っている。この時代にあって、なんとも牧歌的な風景だ。

大事にした助け合う関係

彼の実践をいくつか例示しよう。

ティーフェンゼーの生徒には障害児がいた。ナチス政権下では、障害児はまず排除され、補助学校への隔離就学となる。

最終的に「排除」はさらに進み、心身障害者は「生存無価値」な存在とされていくのだが、ライヒヴァインはこうした価値観そのものを拒んだ。

対馬さんの著書『ナチズム・抵抗運動・戦後教育』(以下、『ナチズム〜』)などによると、ライヒヴァインが意図していたのは生徒たちが助け合う「隣人関係」である。

例えば計算学習がよくできる生徒は、年少の生徒の面倒をみる。弱者をいたわり、支え合うことが隣人関係の豊かさであるというのがライヒヴァインの主張だ。

だからこそ、学校から障害児をあからさまに排除することも、ひそかに区別することもダメなのだと彼は主張し、隔離から守り通している。

一大イベント「夏の大旅行」

ティーフェンゼーの上級学年には、夏に2週間ほどの旅行に出かけるという一大イベントがあった。あるときはテントを張って、あるときは干し草置き場のなかで眠りながら、目的地を目指す。

旅行は、貧しい家庭の子供たちも等しく参加できるようにと簡素だったが、生徒たちは普段生活している土地以外の生活を、直接、見聞きして視野を広げていった。

授業でも、旅行先の歴史や地理、文化を調べるということに時間が割かれている。

世界が多様であることを知り、主体的に自己を形成する——。ライヒヴァインが理想した教育の目的を象徴する取り組みだ。

偽装言語で若い教員を励ます

彼は、自身の教育論『創作する生徒たち』も出版している。ナチス用語をふんだんに使うことで、検閲も通した。

そこで書かれているのは、この時代にあっても子供たちをナチスのイデオロギーから守りぬくことは可能だという実践の積み上げだった。

ナチスの喜びそうな言葉を使ってカモフラージュし、時代に絶望した若い教師に向けたメッセージをしたたかに発した。

今から読めば、ライヒヴァインは勇気を持ち、仲間とつながり、絶望するなというメッセージを行間に強く込めていることがわかる。

彼から学んだ生徒たちは「彼は学校では《ヒトラー敬礼》をしなかったし、生徒たちはナチズムについて説明されなかった」(『ナチズム〜』より)と証言した。

悪化する時代の中で……

それでも、時代は悪化の一途をたどっていく。ドイツは戦争、そしてユダヤ人の迫害へと突き進む。もはや、小さな農村での抵抗運動だけではどうすることもできないところまできた、と彼は考えていた。

首都ベルリンで活動をしなければいけない。

より大きな抵抗運動に身を投じるため、ライヒヴァインはティーフェンゼーを去り、ベルリンにある国立ドイツ民俗学博物館のスタッフに転じることを決めた。

1939年のことである。

「いつもしっかりと、たじろがず、みずから選んだ目標に思いをこらせ。他者の欠点をあげつらわず、できることのみを欲せよ」

ライヒヴァインは一人一人の寄せ書き帳にお別れのメッセージを書いた。

抵抗運動に身を投じる、それが決して安全な選択ではないことは彼もわかっていた。中身は彼らにあてた「遺言」だ。その一つを抜粋する。

《いつもしっかりと、たじろがず、みずから選んだ目標に思いをこらせ。

真心を指針とし、静けさのなかで方向を定めよ。みずからが鍛えた意思こそが、君を強くし、ゆるぎなく、人生をかたどっていく。

より大きな美徳によってこそ、人生のきびしさが和らげられる。

すべての人間の善意こそが、真理をあらわす。

他者の欠点をあげつらわず、できることのみを欲せよ。》(『評伝』より)

表の顔、裏の顔

彼は表むき、博物館内に新設された「学校と博物館」部門の部長として、裏では知識人たちによるナチス抵抗運動グループ「クライザウ・サークル」の中心人物として活動していた。

ナチス体制の一員でありながら、抵抗運動を続ける二重生活である。

クライザウ・サークルのメンバーには要職者も多く、他の反ナチス抵抗運動グループと水面下で接触を続けていた。

彼らはクーデター計画も練り、独自にナチス以後の構想をまとめ上げていた。この時点で、彼らは道徳観、宗教的な理由でヒトラー暗殺は拒絶していた。

あくまでヒトラーは逮捕され、正規の裁判で裁かれること。これが目的となっていたのだが……。

1944年、事態は急変する

1944年になると、事態は一変する。まず1月19日である。

サークルの指導的メンバーがライヒヴァインと接触した次の日に、秘密警察・ゲシュタポに逮捕された。逮捕自体はクーデター計画やグループとは無関係だったが、サークルに動揺が走る。

逮捕を契機に彼らは「ヒトラー暗殺計画も含むクーデターの行動に突き進むことになった」(『評伝』より)。軍の反ヒトラー派とも連携して、ヒトラー暗殺・クーデター計画に加わっていく。

ライヒヴァイン自身も、共産主義グループや他の抵抗グループと接触をはかっていった。これが運命の分かれ目だった。

共産主義グループ内にスパイがいたため、彼の動きはゲシュタポに漏れていた。

7月4日、ライヒヴァイン逮捕

1944年7月4日夕方、ライヒヴァイン逮捕ーー。

そして、反ヒトラー派の軍人たちが1944年7月20日に決行したヒトラー暗殺・クーデター計画も失敗に終わる。

やがてクライザウ・サークルのメンバーもほぼ全員が逮捕されていった。

声を失ったライヒヴァイン

戦時下に政権転覆を企む。ヒトラー政権の怒りは、拷問という形で襲ってくる。

留置所のライヒヴァインは、幾度となく殴られ、喉を締め付けられ、失神しかけると冷水を浴びせられた。彼の喉はつぶれ、声はほとんどでなくなった。

裁判が始まるまで3カ月半、拷問は連日続いてたのだろう。

拷問の証言

『評伝』にはこんな証言が記録されている——

「彼(ライヒヴァイン)は毎晩拘束され、鎖で片方の腕と両足といっしょにつながれていたのです。そんなひどい状態でライヒヴァインは寝なければならなかったのです(……)顔は青ざめやつれ果て、心身ともに苦痛に満ちた勾留生活が滲み出ていました」

1944年10月5日、妻ローゼマリーに宛てた手紙——

「清潔なシャツが欲しい、これまで着ていたシャツに血痕がついてしまった」

迫り来る死期を彼は悟っていた。最後の最後で、人は何を残すのか。これだけの拷問を受けながら、声を失いながら、彼はこんな言葉を書いている。

1944年10月16日、妻ローゼマリーに宛てた手紙——

過ぎ去った数十年を想い、脳裏に浮かぶのは、それがなんと豊かで美しかったかということだけです。辛かったこと、たとえばさきの戦争のことすっかり陰に隠れてしまいます。

それだけに光輝いている思い出があります。

(……)もっとも美しく、もっとも豊かな思い出として、君や子どもたちと過ごした12年間の月日があります。こんなにも多くのチャンスに恵まれたことに深く感謝しています。(……)君のエードルフより。(『評伝』より)

「彼はアドルフ、というヒトラーと同じファーストネームを妻の前では使いませんでした。エードルフと自分を呼んだ。ここにも彼の抵抗をみることができるのです」(対馬さん)

そして、この日書いたもう一通の手紙が長女・レナーテに宛てられた冒頭の手紙である。

機会があったら、いつでも人には親切にしなさい。助けたり与えたりする必要のある人びとにそうすることが、人生でいちばん大事なことなのです。

だんだん強くなり、楽しいこともどんどん増えてきて、いっぱい勉強するようになると、それだけ人びとを助けることができるようになるのです。

これから頑張ってね、さようなら。お父さんより

手紙を読んだレナーテは戦後、「父はやっぱり私の人生を生きるうえでの指針です」と語った(『ヒトラーに抵抗した人々』より)。

1944年10月20日ーー。彼は最後に口を開く

国家反逆罪などに問われたライヒヴァインの裁判は10月20日に開始された。

この時の写真が残っている。背筋を伸ばし、視線はまっすぐ裁判長を向いている男性。

毅然——という言葉にふさわしい姿でライヒヴァインは法廷に立っていた。

彼はこの裁判の中で、度重なる拷問で声を失いかけているにも関わらず一言だけ、彼の仕事について何かを述べかけた。

裁判官は彼を国が委ねた国民教育の任務に応えず、罪を犯したと罵った。

そこで、彼は小さな声で「私は人間性を……」と語り始めたというのだ。裁判官はすぐにかき消すように大きな声を出した。

「人間性だと、人間的な価値だと?貴様ほど信頼を損ねたやつなどいないはずだ」(『評伝』より)

その後、ライヒヴァインは黙って判決を聞いたという。判決は死刑だった。

人間性を失わずに生きるということ

彼はどれだけ罵られても、最後まで自らの「人間性」を失わずに生きようとした。この日の判決後、ライヒヴァインが残した2通の手紙がその証左である。

まずは父カールに宛てたもの——。

(……)あなたにはもっと長生きしてくださるようお願いします。あなたの孫のためにも元気でいてください。あの子らにはこれまでよりもずっとあなたが必要なのですから。(『評伝』より)

次に妻ローゼマリー、そして4人の子供に宛てた最後の手紙ーー。

愛するロマーイ、決定が下されました。私が大切な君の名前を書くものこれが最後です。

(……)私の喜びと慰めになり、励ましとなった4人の子どもたちに、私の思いを伝えておきます。

私にとってこの3ヶ月間は本当に苦痛に満ちたものでしたが、内面的には大きな意味がありました。

(……)子どもたちを君に安心して任せられるのですから、私は心やすらかにこの世を去ることができます。

(……)未来に向かって成長していく子どもたちは、君にとって慰みであり、やがては喜びになります。(……)最愛の君に。エードルフより。(『評伝』より)

彼は最後の最後まで、未来に望みを託していた。海外逃亡を拒み、あのティーフェンゼーで教育を始めたのと同じ信念を最後まで貫いていた。

1944年10月20日——、刑は即日執行された。ライヒヴァインは、ヒトラーたっての要望で絞殺され、その生涯を終えた。

ライヒヴァインの人生が照らし出す光明

「人はいかに生きるのか、という問いと無縁の教育研究はありません」と対馬さんは静かに語る。

多くの人がナチスを支持していたこと。終戦からしばらくしても「あれは良い理念だったが、実現の仕方が悪かったんだ」と考えるドイツ国民がかなりの数いたこと。

これは歴史的な事実である。

抵抗運動はしばしば「反逆者」のレッテルを貼られ、戦後もイメージが簡単には変わらなかった。

しかし、ヒトラー体制であっても良心を曲げずに抵抗した人がいたことも歴史に記録された事実である。

生きた時代も、国も違う、ライヒヴァインの人生をたどりながら、あらためて思う。

どんな暗い時代であっても、良心に従い生きた人間がいるということ。

それ自体は大きな潮流からすれば、一つ一つは弱く、小さなものにすぎない。だが、たとえ小さくとも彼らが発していたのは確かに光明である、と。