2017年3月11日。東北3県ではいまだ約3万世帯が仮設住宅で暮らし、全国で12万人が避難している。東北だけではない。私たちは、あの日と地続きの今を生きている。

BuzzFeed Japanは、被災した人、被災した土地の取材を続けている。震災が私たちの社会に与えた影響の大きさは。そして、私たちはこれからどのような道を歩んで行くのか。

東日本大震災から6年。BuzzFeedで報じてきた記事をまとめました。

東日本大震災でのこされた遺族のなかには、大切な人の死を受け止めきれない人がいる。小学校教師だった父を亡くした佐々木奏太さん(21歳)もその一人だ。

父(当時55歳)はあの時、児童74人、教員10人が死亡・行方不明になった石巻市立大川小学校にいた。2年の担任だった。

父の死と、どう向き合うか。6年という時の流れ。

福島県の農産物や海産物は危険だと思っていませんか?

震災後、福島第一原発事故の影響で、福島産の食べ物から基準値を超える放射性物質が検出されたというニュースや、買い控えが話題に。

しかし、6年後の現在、状況は全く違う。厳しい検査でも基準値を超えることはなくなった。具体的にデータを見ていきましょう。

東日本大震災から6年。被災者の声は様々な形で報じられている。でも、本当にその声は、心の底からの思いは伝わっているのだろうか。

東北学院大教授の金菱清さんは、被災者が死者や喪失とどう向き合っているのかをテーマに現地で活動を続けている。その中で被災者が思いを綴った手紙を集め、痛感した。「被災者の声を聞いたつもりになっていた」と。

「ほとんどのインタビューでは、こちらは聞きたいことを聞く、相手は話したいことを話すというところで終わってしまう」

「それだけで、私たちは被災した人の気持ちを知ったような気になっていないだろうか、と思ったんです」

宮城県石巻市立大川小学校で次女の真衣さん(当時小学6年、12歳)を亡くした、鈴木典行さん(52歳)。

「真衣のところに行きたいけど、簡単には行けそうも無いので手紙書きます」。

そう手紙に綴られた言葉は、普段の「語る遺族」とは異なるものだった。インタビューにはでてこないような言葉が、なぜ生まれるのか。

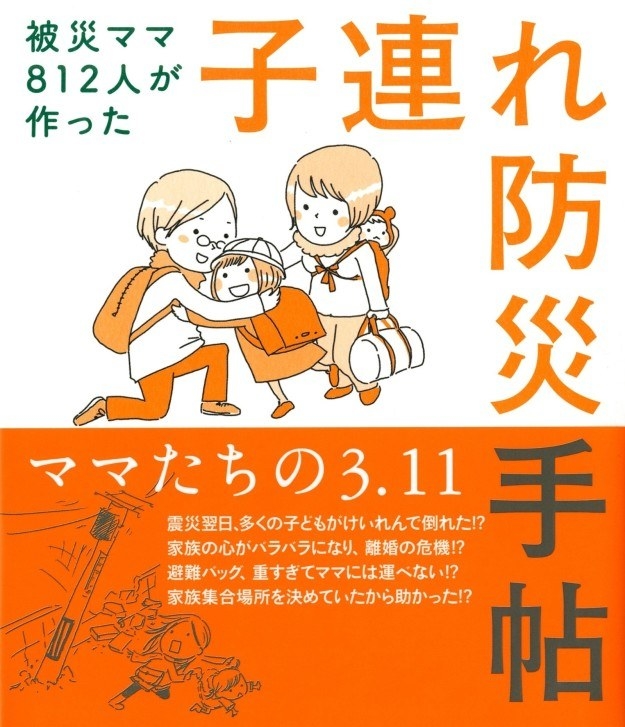

東日本大震災を経験した「先輩ママ」が今、日頃からできる防災情報などをまとめている。

突然やってくる「もしもの日」。大切な人と自分を守るために、先輩ママたちの経験に学ぶ。

2016年、福島県飯舘村に真新しいログハウスができた。除染のため伐採された、自宅裏の木々を利用した家だ。

菅野クニさん(65歳)と夫の元一さん(66歳)は、「一度はゴミ以下、ただ汚染した放射性物質扱いをされた木ですからね」と語る。

3月には一部のエリアを除いて避難指示が解除される。転機を前に、二人はなにを思うのか。

2011年秋、福島県いわき市の米農家、遠藤眞也さん(49歳)は、自分で作った米を山に捨てた。

人には食べてと勧めることはできても、5歳の息子に食べさせるという決断ができない。

先祖から受け継いだ米作りの信念と、父親としての責任と、罪悪感。

遠藤さんが、もう一度、日常を取り戻すために取った行動とは。

「放射能いじめが報じられるたびに、やがて自分たちにも起きるのでは、と不安に感じている生徒がいます」

福島県で中学教諭をしている武田秀司さんはそう語る。

不必要な差別をされたり、偏見をもたれたりする不安を背負う子供たち。この現実を前に、現場の教諭は何を思うのか。

原発事故のあと、デマや誤った情報が拡散した。そして、それらは6年後の今も残っている。

科学的に確かな専門家の声は届かず、怪しげな情報が残りつづけるのはなぜか。

「専門家と住民のコミュニケーションのズレにその一因がある」。福島県飯舘村で、放射線リスクを住民に説明する際のアドバイザーをつとめた西澤真理子さんは話す。

「科学的には正しいけど、結論を押しつけられて終わる。それなら『優しくて、温かいコミュニケーション』がとれるニセ科学、デマのほうが自分にマッチしているという人は残り続けます」

この先も、原発に頼ったエネルギー政策でいいのか。神奈川県小田原市の老舗「鈴廣かまぼこ」の鈴木悌介副社長と、東京電力・福島復興本社代表の石崎芳行さんが語り合った。

原発の賛否で終わらず、どのような社会に住みたいのか。鈴木さんは共通のゴールを模索する。

「原発に賛成の人だけ、反対の人だけ集まって盛り上がって終わる。それは意味ないなぁと思っていた」

食品の放射性物質検査の見直しに関する議論。コメ農家の藤田浩志さんは「現場からすると、議論が空中戦すぎる」と話す。

福島県で生産された米を調べたデータを見ると、放射性セシウムの基準値を超えたものは2014年からゼロだ。

「検査体制を縮小するのは、これだけデータが揃っているから構わないんだけど、その次(コミュニケーション)がないといけない」