「送料無料」――。消費者からすると、なんとも魅力的な響きだ。

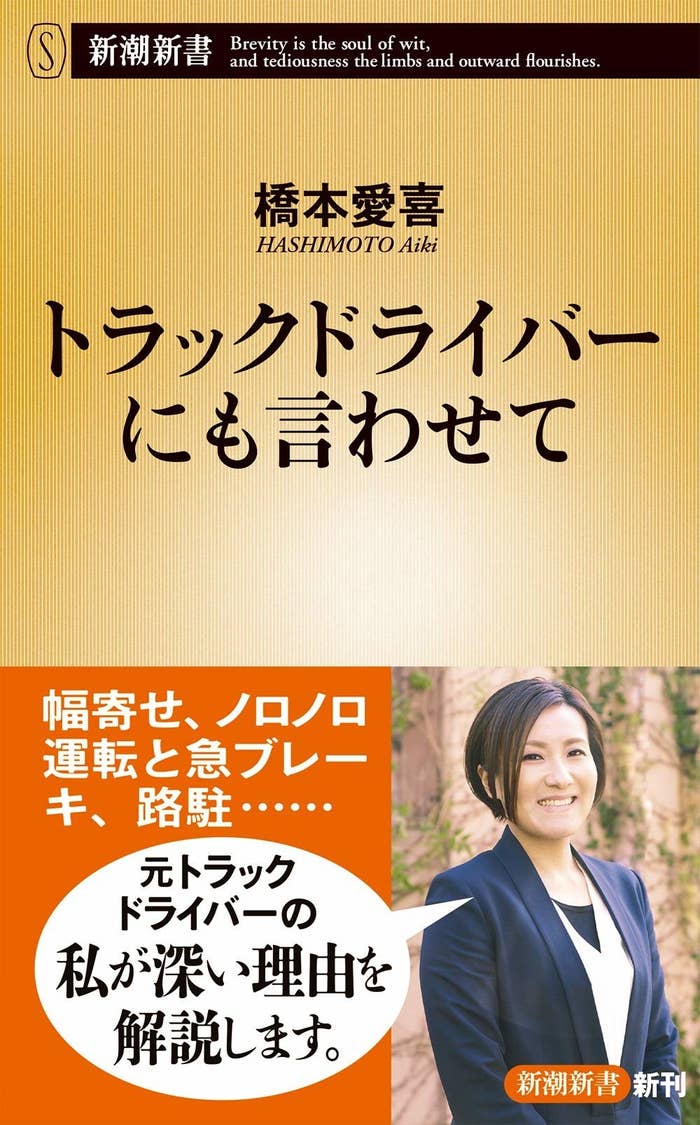

だが、『トラックドライバーにも言わせて』(新潮新書)の著者、橋本愛喜さんはこの言葉に異議を唱える。

いったい何が問題なのか? 元トラックドライバーでもある橋本さんが持論を語った。

消費者には嬉しいけれど

――通販サイトなどの「送料無料」。消費者的には非常に嬉しいサービスですが。

みんな「送料無料」という言葉を使うけど、実際には無料ではなく運賃がかかっています。

消費者は嬉しいかもしれませんが、トラックドライバーの苦労を全部「無料」と言われているようでカチンときますね。

輸送料ってボリュームディスカウントで「これぐらいの荷量なら、もうちょっと安くしてよ」って簡単に交渉の対象になるんですよ。

(机の上の手帳を手にとり)たとえばこの手帳。手帳そのものの価値を下げるんじゃなくて、送料を下げて全体的なコストを下げようとする。

それ、ちょっと違くない? 足代を下げてどうすんねん!って。それはまた別の話なのに…っていう、もどかしさがあるんですよね。

私としては「送料込み」とか、「送料弊社負担」みたいな言葉に統一してくれたらいいな、と思ってます。

倉庫作業も担うドライバー

――「送料無料」という言葉の裏で、現場のトラック運転手さんはどんな苦労をされているのでしょう。

トラックドライバーの仕事は、安全に無傷で荷物を運ぶということで完結しないといけないのに、実際には仕分けやピッキングなどの倉庫作業までやらされている。

荷主のなかには、トラックの荷台を「倉庫代わり」だと思ってる人たちがいるんです。効率化を向上させるために、敷地の環境をクリーンにして無駄な物を置かない。

その無駄な物をどこに置くかといったら、トラックの荷台です。「ジャストインタイム」とか「カンバン方式」といって、トラックの到着は早すぎても遅すぎてもいけないんですよ。

せっかく早く着いても

――遅刻がまずいのはわかるのですが、早めの到着もダメなのですね。

トラックドライバーはすごく焦って行くんだけど、今度はその時間を無駄にしなきゃいけない。半日ぐらい待ってる人が大勢いますね。

前の人の作業時間が長くなればなるほど、待つトラックも増える。

こうした荷待ち時間に応じて「荷待ち料」(待機時間料)を支払うよう、国交省も荷主に呼びかけていますが、実際には「なかには払っている業者さんもいるな」ぐらいの感覚です。

再配達の不合理

――せっかく急いで目的地へ行ったのに、現地で半日時間を潰す…なんだか矛盾を感じます。

ですよね。そのうえでさらに、再配達のことを考えてみてください。

もちろん、一次輸送(長距離の大量輸送)と二次輸送(近距離の小量輸送)で働き方は違いますが、一次輸送の長距離ドライバーさんがいるからこそ、二次輸送の宅配の荷物がある。

皆さんの手元に届く荷物も、一次輸送のドライバーさんが一生懸命時間を調整し、棒に振りながら運ばれているものです。

それを何度も再配達する。全体の16%(2019年4月、都市部では18%)を再配達が占めています。再配達は何回しても無料ですから。

――もしかしたら、最初からそこまで急がなくてもよかったのかもしれないですね。お陰で私たちは便利さを享受できているけれど、トラックドライバーにそのしわ寄せがいっていると。

はい。すごく軽視されてるなって感じちゃうんですよね。

〈橋本愛喜〉 フリーライター。元工場経営者、トラックドライバー、日本語教師。20代で父親の工場を継いで大型一種免許を取得。トラックで日本中を走り回った経験を生かし、『トラックドライバーにも言わせて』を上梓。ブルーカラーの労働問題や災害対策、ジェンダーをめぐる社会問題などを中心に執筆している。