東京医科大学が医学部医学科の一般入試で、女子や浪人を重ねた受験生に不利になる点数操作をしていたことが明らかになり、医療現場に衝撃が走っている。

大学の内部調査委員会によると、関与した大学職員は「女性は年齢を重ねると医師としてのアクティビティが下がる」とし、具体的には「女性は結婚、出産をして育児をしなければならず長時間勤務ができなくなる」と理由を説明したという。

つまり、女性医師は出産、育児をすると戦力にならないと判断していたということだ。それは事実なのだろうか?

年間3000件の分娩を扱い、ハイリスクな妊婦や妊産婦の救命救急に対応する総合周産期母子医療センターである、日本赤十字社医療センター(東京都渋谷区)の産婦人科は、常勤医26人中22人が女性医師。子育て中だろうがなかろうが、全ての医師が宿直や休日勤務をこなしながら、交代勤務制で誰もが働きやすい職場を実現している。

「我々世代が味わった辛さを後輩には引き継がせない」と勤務環境の改革を進める同院第一産婦人科部長の木戸道子さんにお話を伺った。

夜勤明けは朝9時に勤務終了 成長の機会も分け合う

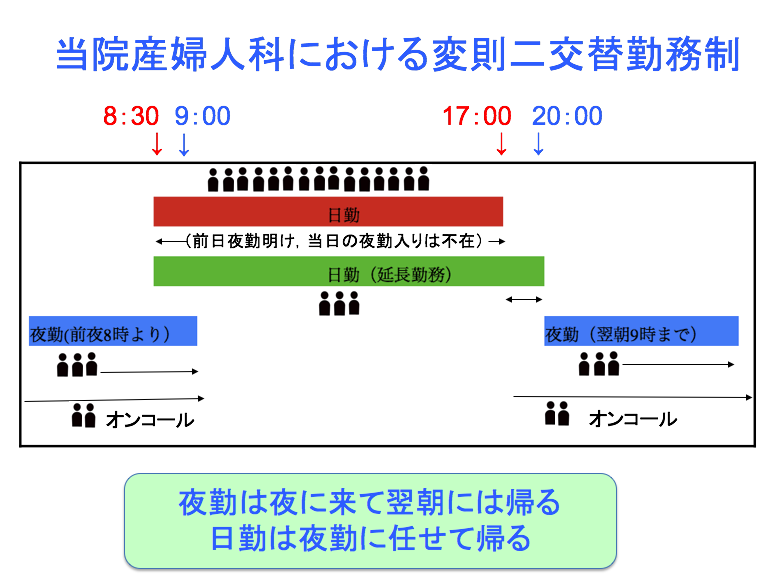

日赤医療センター産婦人科の交代勤務制はこんな形だ。

日勤は朝8時半に始業で午後5時に終了。そのうち3人だけが居残り勤務で午後8時までいる。夜勤3人が午後8時に来て交代したら居残り勤務の人は帰宅。夜勤は朝、出勤してきた日勤の人に引き継ぎをした後、午前9時には帰る。

主治医制は取らず、チームで患者を診るようにしているのだ。

それまでは、当直の日も朝から働き、当直明けも夜までいるという長時間勤務が当たり前で、育児中の女性医師は働きづらかった。

今は、22人の女性医師のうち、末っ子が未就学児という人が3人、小学生がいるのが1人、中学生がいるのが3人だが、みんな夜勤や休日勤務も引き受ける。56歳の木戸さんも月3〜4回は夜勤を担う。

「もちろん、個人の事情に配慮し、妊娠中は勤務を緩和するなど柔軟に対応しています。でも、原則としてシフトのどこかを必ず担当してもらう。現場の不公平感をなくすだけでなく、負荷の高い仕事をすることは、女性医師自身に力をつけることにもなるからです」

夜勤をこなすことは医師の経験のプラスになる

木戸さんは夜勤や土日の勤務を「修羅場をくぐり抜ける経験」と呼ぶ。

「人が少ない中で、出血が止まらないなど緊急事態に直面した時、自分で判断しなければなりません。一つ一つの経験が積み重なり自分のデータベースになる。実力をつけるには場数を踏むことが大切です。ずっと勤務を緩和したままでは、場数を踏むことなく年をとり、リーダーとしての実力がつきません」

「女性が実力をつけ、管理職になり、働きやすい職場作りへの変革が進めば、そういう施設は女性だけでなく男性医師も働きたい人が増え良い循環が生まれます。女性を排除して辛い勤務を維持したとしても、そんな職場は長い目で見ると維持できません。悪循環を生んでいると気づいてほしい」

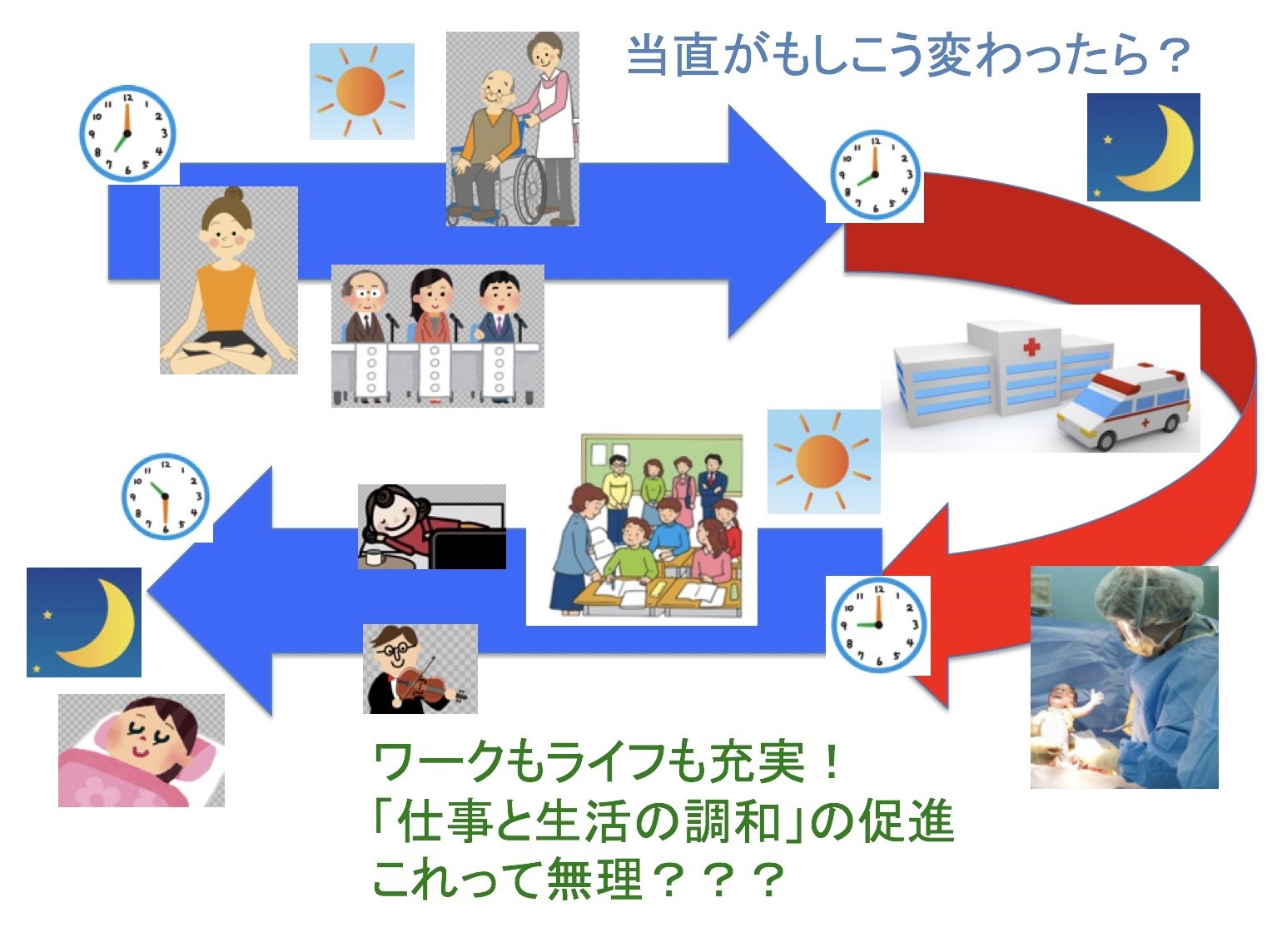

交代勤務制の導入で、夜勤などの都合をつければ、他の日は早めに帰ることができるため、育児中の女性医師でもやりくりしやすい。本人の後ろめたさやキャリアから置いていかれる孤独感も、男性医師や子供のいない女性医師の不公平感も減り、職場の雰囲気が温かくなった。

「うちは院内保育も整えたばかりで、24時間保育も病児保育もない。でも長時間労働さえ解決すれば、働ける人は増えるのです。特別な女性医師支援はあればあるに越したことはありませんが、なくても現場は回ります」

長時間勤務は当たり前 スーパーウーマンしかこなせない

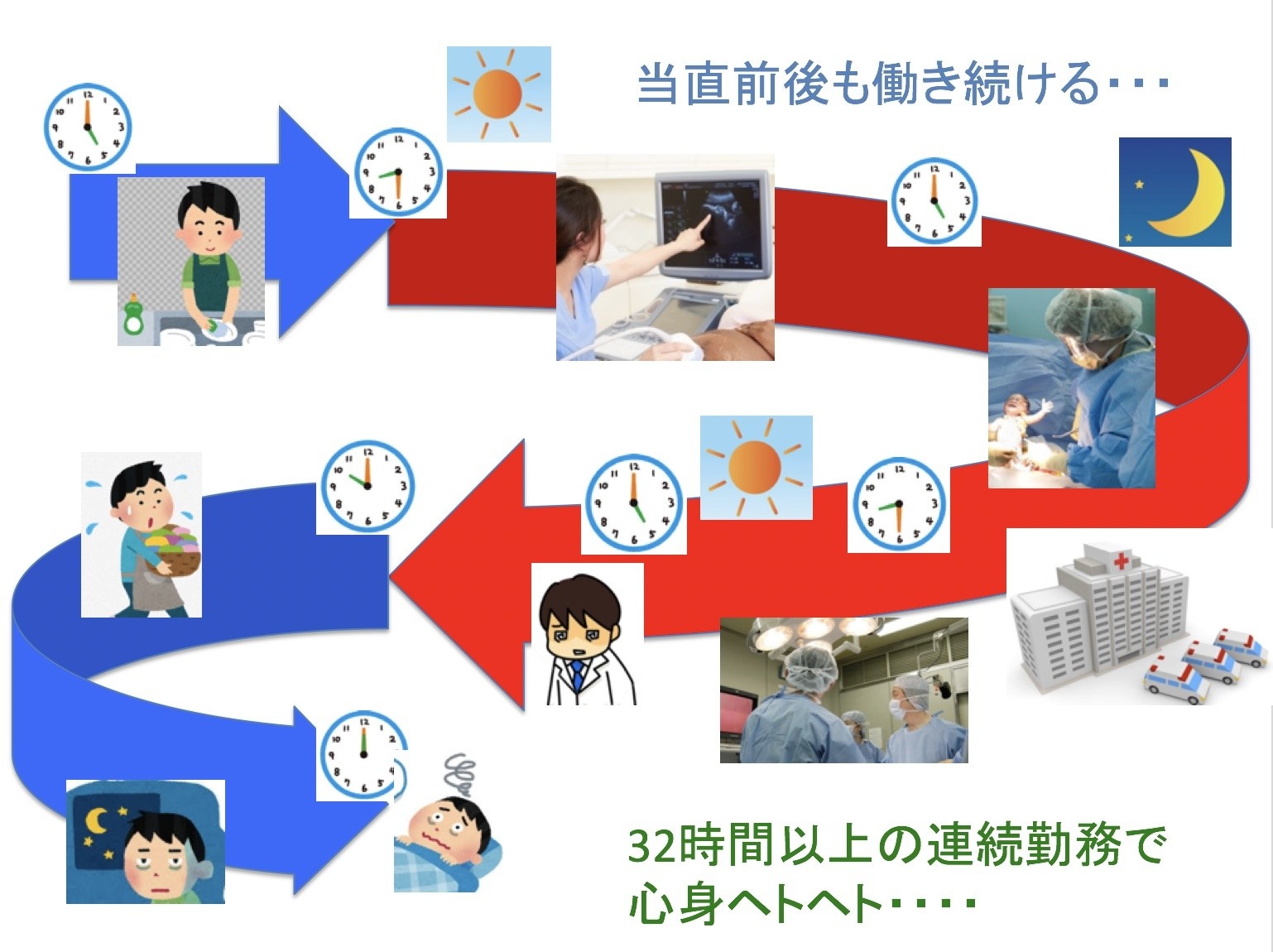

過去はこんな勤務だった。

宿直勤務の日も朝から来て外来をこなした後、宿直に入り、翌日も睡眠不足の頭で手術や外来をする。32時間〜36時間という長時間労働がざらにあった。

「本人の健康にも悪影響を与えますし、医療安全の観点からも寝不足の医師が行う手術は危険です。心に余裕がなくなれば、妊婦さんにも笑顔で接するなどベストの状態で診療することができない。医療の質も低下します」

2002年、生まれたばかりの三男ら0、6、9歳の3人の育児を抱えて日赤に来た木戸さんも、当時は月8回の宿直をし、36時間勤務が当たり前の毎日だった。

「夫も大学病院の産婦人科医で同じぐらい当直があり、互いの両親は遠くにいて頼れない。必ず夜はどちらかが自宅で子供の面倒を見るようにして、お迎えや親がいられない時間、病気の時の日中の世話はベビーシッターに頼りました。多い月にはシッター代が50万円になった時もあります」

それでも勤務を緩めてくれと上司に申し出ることはなかった。

「当時、子供を産みながら働く女性医師は私だけでしたし、やはり子持ち女医はダメだと言われたくなかった。男性中心のルールの中で脱落せずにこのルールを変える側に回らなければと思ったのと、何より好きな仕事を手放したくなかったんです」

ただ、その頃の自身の姿を見て、「同じように働きたい」とロールモデルにする女性医師はいないだろうと木戸さんは振り返る。

「子供を産んで女性の姿をしていても、中身はそれまでの長時間労働を良しとする『おじさん医師』です。むしろ『あんな風にだけはなりたくない』と思われたかもしれません。スーパーウーマンを求める職場ではだめなのです」

労基署の指導 外圧が変わるきっかけに

日赤が変わったきっかけは、2009年に労働基準監督署の指導が入ったことだ。都内の総合周産期母子医療センター数か所に労基署が調査に入っていた。

当時、残業時間が200時間程度の医師がゴロゴロいた産婦人科は、過労死がいつ起きてもおかしくない状況。疲れ果てた医師が内部告発をしたようだった。

当時の産婦人科部長がこの”外圧”を機に、現在の交代勤務制を導入した。残業が減れば給与は減り、主治医制度が維持できないなど課題もあり、最初からうまくいったわけではない。

管理職になっていた木戸さんは、宿直ができないと尻込みする女性医師をできるだけ説得する役割も引き受けてきた。

「最初は夜に子供を置いて働くのは無理と言う育児中の女性医師もいましたが、『月1回でいいからやってごらん。家事育児から離れて書き物もできるし気分転換にもなるよ』と少しずつ説得して、『私もできるんだ』と自信をつけてもらいました」

「出産直後の人は外し、相手の意向や家庭の事情に配慮しながら、管理職がきめ細かく勤務時間や夜勤の日数などを調整してあげるのが大事です。お迎えのために午後5時に帰りたいという人がいれば、子育てから手が離れた自分たちが夜勤までの時間を肩代わりするなどの工夫もしてきました」

細かな調整は管理職として大変な仕事だが、自分が経験したような無理な働き方を、後に続く医師に引き継がせてはいけないという強い気持ちが原動力だった。

「東京医大のように、医師を育てる側も『女性は妊娠・出産するから使い物にならない』というステレオタイプの誤解があるし、女性医師自身も『女性だから当直はできない』『外科系はできない』『管理職には進めない』という思い込みがある。両者の思い込みを崩して、多様な働き方の選択肢を増やし励ますことで、一人一人の能力を最大限に発揮してもらう仕組みやマネジメントが必要なんです」

多様な働き方、集約化、患者さんの意識改革も

こうした勤務を実現するためには制度や仕組みの支えも必要だ。高度急性期を担う施設では、十分な数の医師が必要なため、医師を一つの施設に集中させる「集約化」が欠かせない。日本産科婦人科学会も繰り返し訴えてきたことだ。

「交代勤務を実現するには一定の人員が必要で、各施設に一人ずつパラパラとではなく集中的に人を集める、そうでない施設は安定している患者を引き受け、緊急対応は我々のような施設が行うという機能分化を進めなければいけません。これは一病院だけではできず、国や行政レベルの仕事です」

「救急対応施設が心筋梗塞の患者や緊急対応が必要な妊婦を全て引き受ける代わりに、軽症患者がいきなりそこを受診しないように地域のかかりつけ医の役割もますます重要になる。もし子育て中などで緩やかな勤務を希望する人が、生活者の視点と経験を生かし、そこで活躍する仕組みを作ることも必要かもしれません」

通常の勤務は難しくとも、短時間勤務ならできるという人材をうまく活用していく仕組みも作らなければ回らない。

「育児中やシニアの医師が少しでも交代勤務に入ってくれたら、夜勤をする医師が早めに帰ることもできます。変革に立ち向かうには、多様な構成員がいることが必要です。フルに働けない人をマイナスの存在と見るのではなく、医療全体を維持するのにプラスの人材だと足し算の視点で多様な働き方を整える人材活用が求められています」

医師の業務を効率化することも必要だ。患者もそうした変化を受け入れる意識改革が欠かせない。

日赤では助産師が外来や分娩業務などでそれぞれの能力を活かして担当する体制を取り、妊産婦の満足度も高い。医療クラーク(医療事務作業補助者)は診断書や退院時の書類などを下書きし、医師の書類仕事を削減している。

「他の医療職への仕事の移譲を進め、医師が医師にしかできない業務をやるタスクシフティングは重要ですし、かかりつけ医と救急対応病院の機能分担も大事ですが、それを患者が受け入れてくれるかは大切なポイントです。まずかかりつけ医を受診する、軽症で時間外にかからないようにするだけでも現場の負担は大きく減る。医師の働き方改革には国民の協力が不可欠です」

女性医師も志を持った仕事を

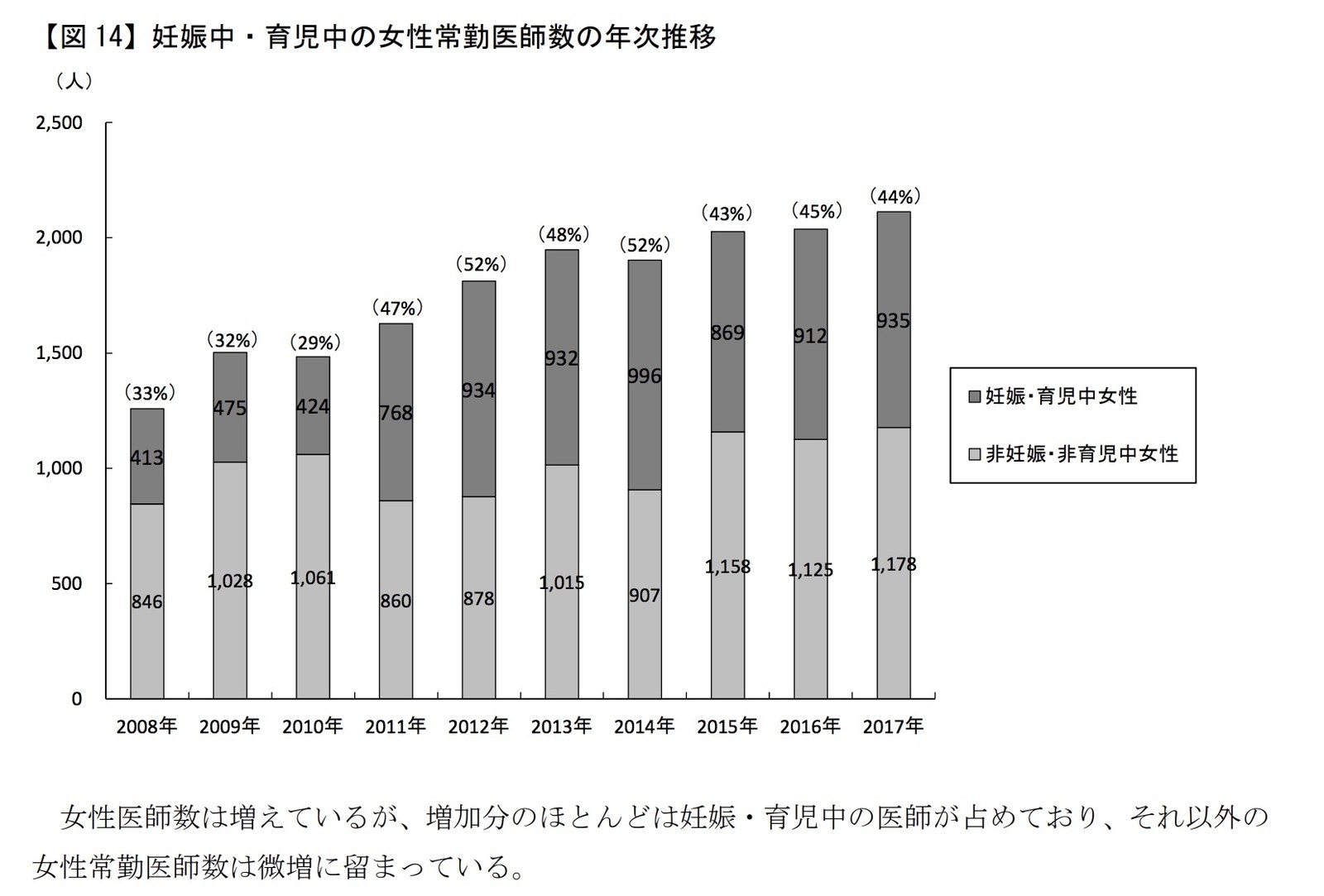

木戸さんらが、日本産婦人科医会として昨年末に取りまとめたアンケートによると、当直が必要なお産を取り扱う施設で、女性医師の占める割合は4割を超えた。

妊娠中、育児中の女性医師も増えており、女性医師の44%を占める。

その一方で、当直回数が多すぎると感じている施設は43.9%を占め、71.9%の施設が当直明けの勤務負担を減らす対応をしていないことがわかっている。

同医会は「当直回数が多いにもかかわらず翌日の勤務緩和が進まないこと、当直負担医師のインセンティブもないことは、研修医を産婦人科選択から遠ざける一因にもなっている」と指摘し、当直制度の見直しを求めている。

木戸さんは一方、女性医師自身も、「志を持って責任のある仕事ぶりをしないといけない」と後輩たちを激励する。

「向上心を持って勉強を続ければ、一時ペースダウンしても必ず戻ってくることはできます。その意識をどう維持させるかは難しい。女性医師も真面目な人ほど、『一人前の働きができない』と罪悪感を持って前線から去ってしまう。諦めることなく細く長くでもキャリアをつなげ、将来は後輩を支える側に回ってほしい」

「産休中に『興味深い内容だからこの論文を読んでみたら?』とメールを送って復帰への意欲を促したり、しばらく現場から離れた人が自信を持って診療できるよう再研修をする仕組み作りも必要です。東京女子医大では大学内外の女性医師のために、再研修のeラーニングのプログラムも用意しています」

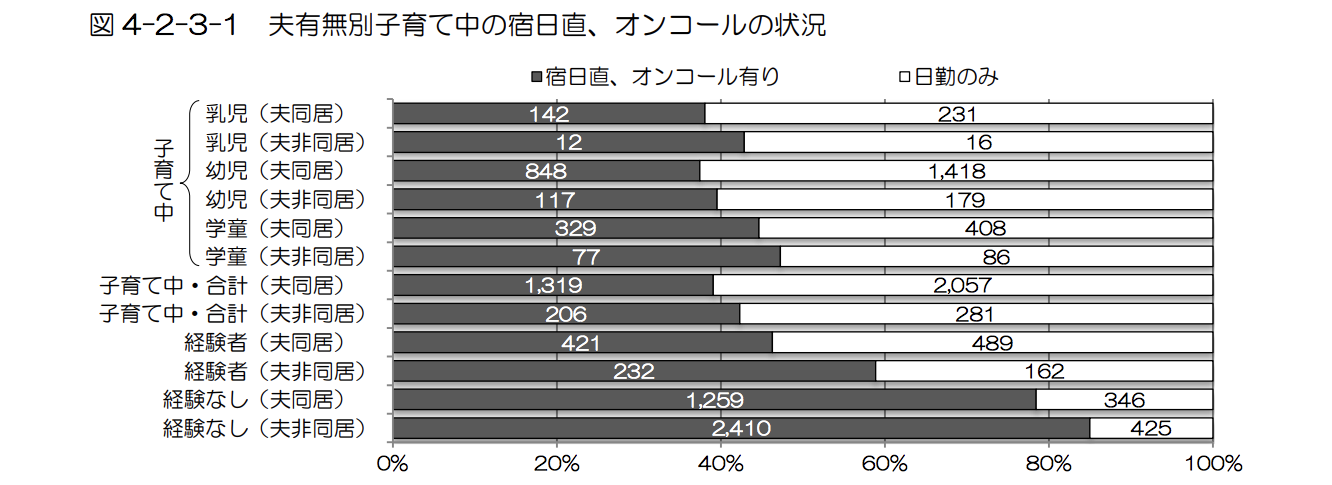

パートナーの意識改革も必要だ。日本医師会男女共同参画委員会などが全病院に勤務する女性医師3万人に行った調査では、「夫と同居あり」の方が、夜勤や休日勤務を敬遠する傾向がみられた。

「つまり、夫が足を引っ張っているのかもしれません。私の夫は私が『辞めちゃおうか』と弱気になると、『辞めるな』『上を目指せ』と常に励ましてくれました。女性医師の夫は医師であることが多いですが、相手の立場になって互いに仕事でも活躍できるよう助け合うべきです」

臆せずに医師を目指して 生涯を賭けるのに値する仕事

東京医大の問題が起きてから、木戸さんは医師を目指す女性たちが敬遠するのではないかと心配している。

そもそも、国公立大学の医学科を目指す2018年の志望者数は、2万6033人で前年より1987人減った。

「現状にあぐらをかいて女子はいらないと言っていれば、女性はそっぽを向き、働き方が厳しくなれば男性も来なくなる。少子化が加速する日本において、人口の半分を占める女性を人材から除外する余裕などもはやないはずです。多様な人材を生かして、柔軟な働き方を開発することが急務です」

木戸さんは今、医師を目指すことに迷いを感じている全ての女性にこう呼びかける。

「どうか臆せずに挑戦してほしい。医師の仕事は生涯をかけるのに値する仕事ですからぜひ頑張ってください。国内だけではなく海外医療支援など医師を必要としている人がたくさんいます。私たちが少しでもあなたたちが歩きやすい道を作りますから」