久しぶりに再会した恩師は、相変わらず記者だった。

私の前職は読売新聞の記者だ。社会部で汚職事件や詐欺などの知能犯を摘発する警視庁捜査二課を担当していた頃、その元上司に紹介してもらった二課OBから昨年秋に連絡があり、3人で食事でもしようということになったのだ。

約10年ぶりの再会。私は少し緊張していた。元上司に対して、ずっと後ろめたさを抱いていたから。2011年11月、読売巨人軍代表としてあの渡辺恒雄氏に異議を唱え、解任された「清武の乱」の時、私は組織の中にいて恩師の危機に何も声をあげられなかった。

待ち合わせの場所に行くと、既に到着していた元上司で、今はノンフィクション作家の清武英利さん(67)がメモ帳片手にその元刑事から話を聞き出しているところだった。去年の夏に出した『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの』(講談社)でも取材協力を得たらしい。

「相変わらずですね。名古屋の社会部長の時も、巨人軍の時もずっと取材してましたもんね」

そう軽口を叩くと、清武さんは変わらぬ笑顔でこう返した。

「当ったり前だろ。俺はずっと記者なんだから」

とたんに気持ちがほぐれて思い出話に花が咲き、インタビューの約束も取り付けた。

聞きたいことはたくさんある。

社会部で「清武班」を率いて汚職事件や企業の不祥事を叩いてきた清武さんが、なぜ今、事件の陰にいた無名の人に光を当てるのか。

読売新聞グループという巨大な組織に一人で立ち向かい、四面楚歌になった時、何を思っていたのか。

そして、なぜ今もずっと書き続けているのか。

私は昨年、読売新聞を辞めている。その時、清武さんから聞いていた言葉を心の支えとしていた。

「志があれば負けはない」

その意味を今、改めて聞きたいと思った。

自分も励まされた 後列の人間の清廉な生き方

清武さんが読売を辞めてから出したノンフィクションは対談本も含めて13冊になる。渡辺恒雄氏について書いたもの以外、全て無名の人々が主人公だ。

講談社ノンフィクション賞を受賞した『しんがり 山一證券 最後の12人』は、経営破綻した山一證券で最後まで会社に踏みとどまり、破綻の真相究明と清算業務を続けた社員たちを描いた。最近ドラマ化もされた『石つぶて』は外務省機密費という国家のタブーに切り込んでいく職人肌の刑事に迫る。

新聞社時代は、警視庁や国税を担当し、企業や官僚のトップや政治家の責任を徹底的に追及してきた事件記者だった人だ。だが、石つぶてのあとがきには、「私は、巨大な組織の『餌付け』を拒んで生きる人々を、社会の片隅から見つけ出すことを仕事にしている」と書く。なぜなのだろうか。

「2011年11月に会社を辞めて、しんがりの取材を始めたのが2012年の春頃。あの人たちは苦しい人生を送っているだろうと思っていたから、どうしているか気になったんですよ。自分も苦しい時だったから。それで会いに行ったら、自分のやったことに誇りを持ちつつも、威張らない。『大したことないよ』と言われて、こんな立派な人がいるんだと感動しましたよ」

「『自分たちは場末のビルにいた』と言うから、社内で異端、落ちこぼれと言われていた人たちが土壇場で頑張ったんだと思うと、何としても本に残したかった。自分も会社を辞めて、好きなことに賭けるしかない、筆一本で生きていくという気持ちだけでしたから、巨大な組織の中で信念を貫いたこの人たちの人生を書くのは喜びでもありました」

「こういう人たちを書くことで、自分自身も励まされているのだと思う。俺はフロントランナーではなく、後列の人間を書くためにここまでずっと修行を積んだのかもしれんとも思ったよ」

無名の刑事が愚直な働きで疑惑の真相に一歩ずつ近づいていく『石つぶて』という作品のタイトルは、石ころという意味だ。冒頭には、交番に勤務していたある友人の警察官から清武さんが受け取ったメールの文章を置く。

時代の状況がいかなるものであれ、治安を守るそのことこそ警察官の役割である、そしてそれに対する見返りなど微塵も期待しない、歴史上に無名の士としても残らない、「石礫(つぶて)」としてあったに過ぎない。僕は奉職しているかぎり密かにその覚悟だけはいつも持っていようと、思っています。

取材のきっかけは、2014年に警視庁管内で捜査二課の看板と言われる汚職事件の摘発がゼロになったこと。そして、主人公の刑事が定年退職の際、知り合いやコネに頼らずに、ハローワークに通って職探しをしているのを耳にしたことだという。

「世の中がきれいになったなんて誰も思っていないから、摘発できないのは、主人公のような職人がいなくなったからじゃないか。汚職事件は国を内側から腐らせると言うけれど、石ころであっても、諦めずに投げ続ければ波紋が広がる、世界が変わると信じて上司の言うことも聞かずにひたすら事件を追いかける。そんなはみ出し者は管理化された組織では容易に育たないですよ」

実は、主人公の刑事は私も警視庁担当の頃に取材に通っていた人だ。本の中でも登場する埼玉県の小さな家に何度も夜討ち朝駆けをしたが、決して口を開いてくれなかった。担当終了後、私はその人の存在さえも忘れていた。

一方、清武さんは石つぶての取材を始めるまでの30年間、何はなくとも細々と連絡を取り続けていたのだという。ほとんど空振りであっても事件の端緒をつかむために情報を持つ人のもとに粘り強く通い続ける主人公の描写と重なる。

「汚職事件がゼロになった理由を調べていた頃、この人が再就職先をコネに頼りたくないと言っているという話を聞いて、清廉な人だな、そういえばあの事件も彼がやったなと思って関係者に当たり始めたのです。本人はなかなかしゃべらないですよね。でも嘘はつけない人だから。ちょこちょこ通い続けて、その一方で一から資料を集め直し、3年かかりましたよ」

「幸せの新聞」「トヨタ伝」 事件記者からの転換

私が清武さんの下で働いたのは、2001年1月1日、名古屋市にある中部本社(現在は中部支社)に清武さんが社会部長として赴任した時だ。

当時、三重県の津支局にいた私は大晦日の泊まり勤務明けで、元日の朝7時過ぎに支局にかかってきた電話を取った。

「清武です。今日から社会部長になるからよろしく」

入社3年目の駆け出し記者にとって、当時、清武さんと言えば東京社会部の筆頭次長(部長に次ぐナンバー2)で、清武班を率いて特ダネを連発する雲の上の存在だった。いきなり電話がかかってきて、とにかく驚いたのを覚えている。

思えば、その朝読んでいた朝刊には、1面トップに『石つぶて』に書かれた機密費流用事件の特ダネが掲載されていたのだ。

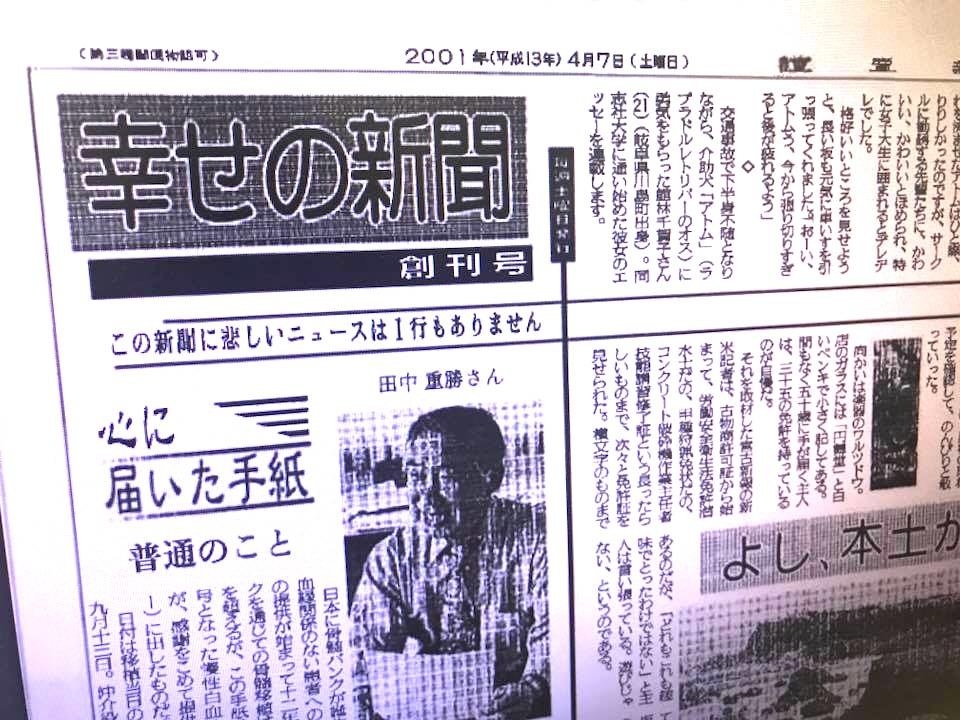

清武さんは就任直後から、次々に事件記者のイメージとは違う意外な計画を打ち出した。幸せなニュース記事だけで埋める「幸せの新聞」というページを作り、トヨタ自動車を様々な角度から描く年間企画「トヨタ伝」をやると宣言した。

長期連載は次々に書籍化し、どの企画も部長自ら記者として加わっている。

「長く事件ばかりやっていると、自分たちのやっていることが薄っぺらだなと感じることがある。当時、清武班を率いて意気揚々としている時に、大学の講演で女子学生から『新聞ってどうして暗いニュースばかりなんですか?』と言われてびっくりしたんですよ。『じゃあ、明るいニュースも書かなければいけませんね』と答えて、いつか挑戦してやろうと思っていました。中部に行くのは正直、都落ちという思いもありましたが、じゃあここでいろんなことをやってみようと思ったんです。あの経験がなかったら今もやっぱり表層的なただの事件記者なんだろうな」

「幸せの新聞」には、清武さんが沖縄・宮古新報の記者たちを取材して描いた連載「きょうも悲しい事件がなくてよかったーー南の島の新聞記者物語」や、再起の物語を描く「あしたがある」、人生の支えになった手紙を紹介する「心に届いた手紙」などが並んだ。

「みんなが取材してきた物語を読んでいると、泣けちゃったよ。娘が病気になったのをきっかけに医療の仕事を始めてカテーテルの業界トップになった人とか、自分の店が全焼したことをきっかけに無煙ロースターを開発した焼肉屋さんなんて、珠玉の短編のようだと思いましたよ」

翌年の正月には、挫折から這い上がった人を紹介する「負けない人生」という企画を連載した。初回はフィリピンへの左遷をチャンスに変えてトヨタ自動車のトップに上り詰めた奥田碩氏を私がフィリピン出張までさせてもらって書いた。

「これは俺のポリシーなんだけど、倒れた瞬間を見たら不幸せ。起き上がるところを捉えたら幸せ。人生は色々と挫折があるけれど、起き上がらざるを得ないし、起き上がった後もいろんなことが起きる。再起の物語を聞くことはその人の慰めにもなるし、それ以上に自分の喜びになるんだよ」

記者の育成 市井の人の声をすくい取ること

私は「トヨタ伝」の取材班に入り、豊田家や新車の開発競争、トップのインタビューなど様々な角度から世界企業であるトヨタ自動車の取材を続けた。全国、海外にも取材に飛び回り連載は後に全国出版した。

何もかも初めての経験だった。地方都市の記者として閉塞感を抱いていた私は、一人の指導者の登場で世界がぐんぐん広がっていくような希望を感じた。

「名古屋の社会部長で良かったのは、自分も書きながら指導するプレイングマネジャーがやれたところ。好きにやらせてもらえたので、自分が来た以上は、みんなのランクも上げたかった。一緒にやりながら、教える。そんな風に、プロフェッショナルとして勝負をする楽しさを教えたかった」

トヨタ自動車の取材で、清武さんが特に力を入れたのは、同社が社内に作った全寮制の専門学校で技術を叩き込まれ、後に生産現場のリーダーとして会社を支えた「養成工一期生」の取材だった。

70代後半になっていた一期生のうち生き残っていたのは二十数人。清武さんも含め取材班で手分けして一人一人の自宅に足を運ぶと、裏方として会社人生を全うした一期生は皆、「なぜ新聞記者が自分の話を聞きたいのか」と訝しんだ。

「(工場の作業で)指が一本吹っ飛べば、その時、反省が働く。安全装置が一つ一つできる。指一本が次の世代に長く続く安全をつくった」(養成工一期生)

「働かす、働かす。そりゃ厳しい。奴隷化だったね。そういう時代の人たちは夫を含めて、みんな礎だったと思いますね。そんな無名の人たちの下積みが今のトヨタを、そして今の日本を作ってきたんだろうと思いますけどね」(一期生の妻)

こうした生々しい証言が集まると、清武さんは「これこそがトヨタ生産方式の実態だ。こういう人たちが日本の高度成長を担ったんだ」と喜んだ。そして、企業の広報が差し出す飾られた言葉ではない、自分たちが聞かなければ失われる小さな声を拾い集めることが記者の仕事なんだと繰り返し教えてくれた。

「新聞社はハイ!ハイ!と手をあげる人を書く。だけど、本当は出しゃばらずに控えめで、しかしいい仕事をしたという人を取り上げたい。表彰もされず、宣伝力もなく、ひっそりと死んでいくという人を。戦記物だって大将が取り上げられるけど、本当は兵隊一人一人が戦っている。大阪城なら、豊臣秀吉よりも石垣を作った人を書きたい。その思いはずっと変わらないよ」

指導は厳しかった。反発した人が次々に辞め、「清武部長が10人辞めさせた」という噂は、東京にも轟いていたという。

そのうちの一人を、清武さんが大声をあげて叱った時のことが忘れられない。

国が卓越した技能者に贈る「現代の名工」という毎年恒例の表彰があり、地方の紙面ではその地域で選ばれた人のインタビュー記事を掲載する。この取材を電話で済ませた男性記者にフロア中に響くような大声で怒鳴りつけたのだ。

「この人が表彰されて、新聞に載るのは一生に一度のことかもしれないんだぞ! なんでそんな取材で手を抜くんだ!恥ずかしいと思わないのか!」

その記者は間もなく会社を辞めた。

「読売新聞社って昔は、下町社会部って言われたんだよ。下町の気風と正義を体現するのが社会部の記者。でも人情ものを書くのが喜びという気風がだんだん失われて、クオリティーペーパーを目指すようになると、そういう物語をすくい取る技能が失われる。下町の名も無いおじさんの物語。人間はああいうものを読むとホッとするんです。ただ手間はかかるし、面白く書くには技術がいる。AIに対抗する記者の存在意義はそういうことだと思うんだよ」

そんな取材姿勢を若いうちに叩き込まれたのはとても幸運だった。

清武さんは1年半後に東京に戻った。編集委員、運動部長、巨人軍と歩み、その後、直接指導を受けることはなかったが、私が東京に転勤になり、警視庁の担当になった時など、常に気にかけてくれた。自分の人脈を惜しみなく紹介してくれ、時折食事をごちそうしてくれた。ずっと恩師だった。

「清武の乱」 自分の言い続けてきたことが問われた瞬間

2011年11月11日、読売巨人軍代表だった清武さんが、コーチ人事について、球団会長だった渡辺恒雄氏に不当な介入を受けたとして告発会見を開いたことを私はテレビのニュースで知ることになる。仰天した。

「やらざるを得ないと思ったからやったまでで、ここでちゃんと言うべきことを言わないと一生後悔すると思ったし、役員としての責を果たせないと思った。それに、会社としてもだめだと思った。それまで新聞記者として、『不正やおかしなことがあったらちゃんと指摘しろ。告発して戦え』と偉そうに書いてきたわけだ。自分がそういう立場に置かれた時、自分が長年言い続けてきたことを問われているんじゃないかと思いましたよ」

「ここで黙っていたら、球団職員や選手の信頼を失うと思ったし、自分自身が自分に対する信頼を損ねると思った。男が廃るって廃人の廃って書く。誰もが家族や年俸や将来の不安や裁判の重圧を考えると思うけれども、自分は、いつか棺桶に入る時に、あの時ああすればよかったと後悔だけはしたくはなかった。自分自身には言い訳がつかないから」

その姿勢は、今、清武さんがノンフィクション作品で取材している人たちの生き方と重なっているように見える。

「しんがりの人も結局、自分で選びとった行動ですよ。『誰かがやらなくちゃいけないから、自分がやった』と彼らは言う。でも彼らが無制限の残業を賃金ゼロで始めたその気持ちが、あの時の自分の気持ちと若干共通するかもしれないなというのは後から感じたことです。最初はなぜ自分から貧乏くじを引くのかという単純な興味でした。でもそういう気持ちって日本人には意外とあるんじゃないか」

もちろん、「清武の乱」に対する世間の評価は賛否両論ある。「野球ファンを無視した暴挙」などと清武さんのやり方を批判した新聞も多かったし、「ワンマンオーナーに物申した」と勇気を讃える人もいた。

裁判は一部和解もしたが、清武さん側が敗訴したものが多い。清武の乱をめぐり、互いに名誉毀損を主張して争った裁判は敗訴しながらも、清武さんの主張も一部認められ、1億円の請求に対し賠償命令は160万円にとどまった。

社会部時代に清武班で出した本の復刊の差止めを出版社に求めた訴訟も読売側の主張が認められたが、清武さんを追い込む目的の訴訟だと非難する声もある。

個人の携帯電話の記録まで開示請求(反論を受けて取り下げ)した読売側の戦い方に、社内からも「やり過ぎだろう」という声がたくさん聞こえていたのを私は覚えている。まるで制裁のようだった。

最近まで読売新聞の中にいた私が見聞きした限りでは、渡辺氏に対する社員の態度には「言ってもどうせ変わらないさ」という諦めがある。高齢になっても経営権を手放さないことを陰で揶揄する人もいるが、表では自分が不利な立場になるのを恐れて何も言えない。私も何も言えない一人だった。

企業犯罪の取材で、地位が上がるにつれ、さらに上層部の方針にものが言えなくなることを、清武さんは「背信の階段」と呼んだ。それを読売社内でも感じていたという。

「お年を召しているからそのうち死ぬんじゃないかという人はいっぱいいる。でもそれは失礼だと思う。生きている時に言わないとわからないじゃないか。死んだ後につべこべ言ってどうなるわけ? まあ、生きているうちに言ってもわかってもらえなかったけど、『俺は最後の独裁者なんだ』と言い張る人の行為について、声をあげればみんな何か考えるかもしれないとは思ったよ。自分の後に続く人間が出るかどうかは別として」

清武さんに不利な証言を探すためにかつて一緒に仕事をした仲間は会社による事情聴取を受けていた。私のような下っ端でさえもだ。結局、私からは思うような証言を得られなかったようだが、「清武班」として共に権力と戦った元部下の多くが、会社側に立った陳述書を出していたことは後で知った。

「自分の部下だと思っていた人たちが、こんな風に裏切るのかと知った時は辛かったですよ。自分のことならまだ耐えられる。当時はフィアンセだった自分の妻ら家族にも影響が及んだのが一番苦しかった」

「でも、裁判は自分の人生の中の一部に過ぎず、戦いはそれだけじゃない。自分の中で大事にしているのは、書き手としての矜持とか、自由とか、非力であってもペンを振るうとか、強いものを叩くとかそういうこと。やっぱり記者の原点があるわけだから、そういうことをやって食べていけるなら、やっぱり最高なんだよ」

志があれば負けはない

清武さんが会社から次々に裁判を起こされた時、私は企業法務に詳しい知り合いの弁護士に相談し、私用のメールアドレスから清武さんに勝てる見込みはあるのか心配を伝えるメールを送った。臆病だった私は、会社にメールを覗き見されて、自分の社内の立場が脅かされるのを恐れたのだ。

返ってきたメールには、「志があれば負けはない」と書かれていた。当時は意味がわからず、強がっているのだろうかとさえ思った。それっきり私は連絡さえ取らなかった。恩知らずな部下だ。

それから5年後、私は読売新聞の医療サイト「ヨミドクター」の編集長として、HPVワクチンの特集を行い、社内外から批判を受けた。連日、上司から呼び出され、大事な記事が削除された。

私は、今度は最後まで上司や会社に抵抗した。自分が取材で正しいと信じることを曲げてしまったら、二度と医療記者として書くことはできないと思ったから。私は正しい医療情報を読者に届けたくて新聞記者になったのだから。

この時、私は清武さんの言葉の意味が本当にわかった気がした。

その後、私は地方異動を言い渡され、医療専門部署から外されることになり、19年間勤めた会社を辞めることを決めた。「志があれば負けはない」。この言葉を心の中で何度唱えただろう。気持ちは晴れ晴れとしていたのを覚えている。

清武さんはなぜ、あの時この言葉を言ったのか。

「これは、亡くなった代理人弁護士の吉峯啓晴先生が言ったんだよ。裁判を始める時に、先生に『勝てますかね?』って聞いたら、『あなたの心の中に志があれば、負けはないんです』と言われた。素晴らしい人だな、その通りだなと思ったんだ。自分の心根が勝ち負けを決める。自分が取材した山一證券の人たちも『幸せは自分の心が決める』と同じことを言っていた。それはもう、真理なんだと思うよ」

【後編】ペンは人を傷つけるという覚悟があるか? 元・読売の清武さんが語る記者論と組織論

【清武英利(きよたけ・ひでとし)】ノンフィクション作家

1950年、宮崎県生まれ。立命館大学経済学部卒業後、75年に読売新聞社入社。青森支局を振り出しに、警視庁、国税庁などを担当し、次長時代には特別取材班「社会部清武班」を作って第一勧業銀行や四大証券の不正融資、接待汚職、山一證券や日本長期信用銀行などの不良債権飛ばしなどの調査報道に当たった。中部本社社会部長、東京本社編集委員、運動部長を経て、2004年8月から読売巨人軍球団代表兼編成本部長。2011年11月、コーチ人事を巡り、球団会長だった渡辺恒雄氏から不当に介入されたと告発し、専務取締役球団代表兼GM・編成本部長・オーナー代行を解任されて係争となった。

その後はノンフィクション作家として活動し、著書『しんがり 山一證券 最後の12人』(講談社)で講談社ノンフィクション賞を受賞。『プライベートバンカー カネ守りと新富裕層』『奪われざるもの SONY「リストラ部屋」で見た夢』『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの』『空あかり 山一證券”しんがり”百人の言葉』(いずれも講談社)、『特攻を見送った男の契り』(WAC)など著書多数。