世田谷一家殺人事件を覚えているだろうか?

2000年の大晦日、東京世田谷区の住宅で宮澤みきおさん(当時44)と妻の泰子さん(同41)、長女にいなちゃん(同8)、長男、礼君(同6)の一家4人が命を奪われ、いまだに犯人は見つかっていない事件だ。

宮澤家の隣に母と共に住んでいた泰子さんの姉、入江杏さん(61)は事件後6年目に初めて外に向かって語り始めた。そして、この18年間、犯罪被害者だけでなく、病気や震災、事故の遺族らそれぞれの死別に苦しむ人たちとつながって悲嘆のケア(グリーフケア)を考え続けてきた。

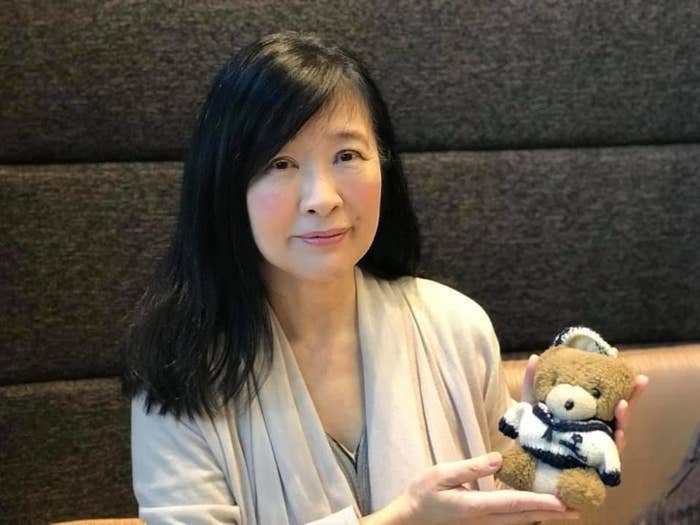

入江さんが毎年12月に開いているのが「ミシュカの森」という、グリーフケアを考える集いだ。ミシュカは、入江さんの息子がにいなちゃんにあげた熊のぬいぐるみ。4人と遺族を結び、亡き人を悼む気持ちの象徴となっている。

昨年12月に開かれたミシュカの森で、入江さんは同居していた母(故人)が事件や大事な家族の思い出からも目を背け続け、悲嘆の中で亡くなったことを明かした。

母を苦しめていたもの、母に沈黙を強いた力はなんだったのか?

母と別の道を探し、「亡き人との出会い直し」を求め続ける入江さんに、当事者が語ることの意味についてお話を伺った。

なぜ沈黙を選ぶのか? 遺族を苦しめるもの

2000年12月31日の朝、一緒におせち料理を作ろうと隣に住む泰子さんに声をかけに行った入江さんの母が第一発見者だった。

「泰子たちが! 隣が全員殺されちゃったみたい!」

4人の遺体を目の当たりにした母が転げるように戻って叫んだその瞬間から、穏やかだった一家の生活は一変した。

母は自宅に引きこもり、友人との交流も一切絶った。同居していた入江さん一家にも被害者の遺族だと知られないよう、口をつぐむことを求めた。

「事件との関わりを世間に知られると、住む場所を追われる、私の夫の仕事がなくなる、息子が学校でいじめられ、就職や結婚の道も閉ざされる。そんな母の強い懸念を前にすると、私は沈黙せざるを得ませんでした」と入江さんは振り返る。

母が家族のことを話せた相手は、連日、訪ねてくる警察官だけだった。

「母の最初の語りの聞き手は警察官でした。でも警察は遺族のグリーフケアのために仕事をしているわけではありません。社会との縁が絶たれてしまったので、母は事件の被害者の文脈でしか話せなくなりました」

連日のように訪ねて来ていた警察官も、いつしか足が遠のいた。話し相手は家族だけになった。

「ずっと、『辛い』という話ばかりで、私も相手をするのが大変な時期がありました。楽しい思い出話や笑える失敗談も話せなくなると、他のことへの興味もなくなり、過去に家族で一緒に楽しんだこともできなくなるという状態でした」

母は事件後、「涙が出なくなってしまった」と嘆いていた。

「母はあれほど可愛がっていたにいなちゃんのことを話すことができなくなりました。泣きたくても泣けない。夢で会いたくても夢の中にも出てきてくれない。母にとって、亡き人との出会い直しが叶わなくなってしまったことがもっとも苦しかったのではないかと思います」

死後も孫の障害を受け入れられなかった母

母はさらにもう一つの鎖に苦しめられていたと入江さんは考えている。

亡くなった末っ子の礼君は発達障害があり、母は礼君の障害を生前から、そして、亡くなった後さえも受け入れることができなかった。

「可愛がっていなかったわけではないのですが、ずっと受け入れられなかった。特に母の世代は障害を『恥』として受け止めています。今でこそ発達障害や自閉傾向についてはオープンに語れるようになっていますが、当時はどういうものかもわからず、できたら人には言いたくないものと考えられていました」

「就学時健診の時も、にいなちゃんと同じ普通学級は難しいかもしれないことをよそには絶対に言いたくなかったようです」

保育園のお迎えにも行き、にいなちゃんと共に孫の世話を焼くのを楽しみにしていた母だが、それでもやはり亡くなった時の嘆き悲しみにさえ「温度差」があった。

「にいなちゃんが亡くなったことは『日本の宝を失った』ぐらいの勢いで言うのに、礼君については『もしかしたら礼君の障害が原因で事件を起こされたのかも』と憶測を語ることさえありました。犯人も障害を持っていて、同じ障害を持つ礼君が可愛がられていたのが憎かったのかとか。未解決事件なので、様々な憶測をしてしまうものなのですが」

亡くなってからしばらく経ったある日、そんな母と入江さんの間で決定的な出来事が起きる。

「礼君は亡くなっても仕方なかったのよ」

母がそう語るのを聞いて、入江さんは「なんてことを言うの!」と激怒した。

「私がすごく怒ったのを見て、母は全身に紫斑ができるほどショックだったみたいです。『年をとってから娘に否定されるとは思わなかった』と言われましたが、私は『あなたとは違う生き方を選ぶ!』と母に告げました」

この時のことを入江さんは「母と精神的に決別をした時だった」と振り返る。

「第一発見者としての心の重みをずっと抱えていて、母の素が出た瞬間でした。もしかしたら私自身も母と同じような気持ちがあったかもしれない。それに対して、ここで反抗しなければ生きていけないと思うぐらい、私も素になって母と対峙したのだと思います」

傷ついた人に刻まれた「スティグマ」

その後、母をそのように苦しめていたものはなんだったのかという模索が入江さんの中で始まった。

「傷ついている人に沈黙を強いるものの正体は一体何なのか、どうしてもはっきりしなかった。その後、私は自分の体験を外に向かって語り始めるのですが、自分の中でも語ることに違和感があった。自分の語る意味は何なのだろうかと」

ずっと自問自答していた入江さんにヒントを与えてくれたのは、2018年10月、杉田水脈議員の「生産性がない」発言を受けて、東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野准教授の熊谷晋一郎さんが「スティグマ(負の烙印)」について語った講演だった。

自らも脳性まひによる身体障害を抱え、障害や性的指向をはじめとするマイノリティに負のレッテルを貼り、排除する社会のからくりを読み解こうとする熊谷さんの語りだ。

「犯罪被害者の遺族もそうですが、自分の中の内なるスティグマが自分を苦しめているのではないかとはっきりしました。母は礼君が障害を持って生まれたことも、犯罪被害者遺族になったことも『恥』と受け止めていました。私はその恥の意味を、自分の中の内なるスティグマなのだと理解したんです」

そして、自分が過去と向き合い、沈黙を破って外に向かって語り始めたことの意味もわかったような気がした。

「熊谷先生のお話の中で、スティグマの解消には当事者の語りが役立つとあった。ああ、そうかと、自分の体験を自分の言葉で語り直すことでスティグマをほどいていっているのだと、初めて意味を見出せたんです」

相模原事件「私の心の中にもある感情?」

2016年7月26日未明、相模原事件が起きた時、改めて入江さんは母や自分が抱えてきた苦悩に直面させられた。

「19人の命が奪われて、犯人の映像も衝撃的でしたが、何より『亡くなった方が幸せな命がある』という犯人の考えに自分も向き合わざるを得ないものを感じました。『なんてひどい事件なんだ』と言いながら、もしかしたら自分の心の中にもそういうかけらがあったのではないかと、改めて立ち戻らされる事件でした」

相模原事件では、遺族が当初、被害者の名前や顔を伏せたがっていたということも話題になった。

「それは、礼君の障害のことや、大事な人が亡くなったことを伏せようとする母の姿に重なりました。母は私がマスコミに顔を出すのを嫌がっていたし、犯罪被害者の遺族になったことで世間に顔向けができないような言い方をしていました」

「だけど、よく考えてみれば、何も悪いことをしているわけじゃない。それなのに母は、今まで築いてきたものが全て壊れてしまったという捉えようでした。妹の家族に礼君が障害を持って生まれてきた時と同じ反応です。世間の評価に対して母が持っていた恐れが、自分の中に住み着いてしまった」

そんな母の気持ちを忖度して生きてきた自分にも気づく。

「私自身はもしかして、すごく母に肯定されようと、否定されないように生きてきたんだなと思ったんです。母にとっては受け入れられる子供とそうでない子供がいて、私はそこそこ受け入れられるように生きてきた」

「妹も受け入れられる子供だったのに、障害がある子供を産んでしまったり、事件に巻き込まれて亡くなってしまったりしたら、全部否定されてしまう。それがすごくショックでした。ただ、その時はすぐにはわかりませんでした。徐々に気づいてきたことです」

事件後、目の病気が進んで失明した母は自身のことを「お荷物な存在」と捉え、自殺未遂までした。否定の刃は最終的に自分自身に向かった。

「母に気に入られようとして生きてきた自分に、私自身が向き合わなければなりませんでした。老年になった母の考えを全否定することもできず、母は母なりに看取りました。でもやはり私の心の中で線を引いてしまったところもあります」

「事件以来、私は母と違う生き方を選ぶんだとずっと抗って生きてきたような気がします。苦しむ人と歩み、しかも絶望しないで歩むためには、沈黙を強いるメカニズムの正体を探らないといけない。何を恐れて、苦しみや悲しみをなかったことにしなければいけないのか、探す旅が始まったのです」

(続く)