2度の東京五輪に、2度にわたって翻弄された町がある。

国立競技場のある、東京都新宿区霞ヶ丘町。かつては人々の営みがあったが、いまはもう、「町」はない。

1964年の五輪でも、そして今回の五輪でも、住民たちは立ち退きを強いられた。競技場を建設するためだ。

ここに生まれ、そして育った男性はいう。「ここに町があったことを、忘れないでほしい」と。

「人が誰もいなくなって、町の名前だけになっちゃってもね。私の心の中にはね、あのときの霞ヶ丘が、そのまま残っているんです」

そうBuzzFeed Newsの取材に語るのは、甚野公平さん(88)。2度にわたり、五輪のための立ち退きを経験した。

「こうやって話をしてても、目に浮かんでくる霞ヶ丘という町は、昔の姿のままなんですから」

1933(昭和8)年に、「東京市四谷区霞岳町」に生まれた。当時の霞ヶ丘には、長屋が立ち並んでいた。近所付き合いも多く、誰かしらがいつも共同井戸でおしゃべりをしているような下町だったそうだ。

町は大正時代から、スポーツの中心地だった。神宮外苑競技場や神宮球場に、相撲場や水泳場。こっそりと中に入ることができるのは、近所の子ども達の特権だった。

秘密の抜け道も知っていたし、切符売りとは顔馴染み。野球の試合や大相撲の興行などを覗き見るのが、何より楽しみだった。「どこも、自分の庭のつもりでしたからね」と笑う。

つど開かれるイベントごとは、一家の暮らしも支えていた。父は植木職人だったが家は貧しく、母親は球場で大学野球の試合などがあるたび、屋台を出して弁当や菓子を売り、家計を支えていたという。

思い出のふるさと、そして戦争

高度経済成長がはじまる前の東京。近所にはまだ、牧歌的な景色も残っていた。

まだ暗渠になっていなかった渋谷川は、子どもたちの格好の遊び場だった。大きなケヤキの木の下で、魚やザリガニをとった。夜には蛍も飛んでいた。お世辞にも綺麗とはいえなかったが、夏は泳いで凉をとった。

川沿いにあった、石屋の石置き場も大好きだった。外苑で銀杏や椎の実を拾って、煎って食べたのもいい思い出だ。

とはいえ、当時は戦時中だ。霞ヶ丘の町にも、戦争の足音が近づいていた。東京五輪は1940年にも予定されており、神宮外苑競技場はメインスタジアムの候補地になっていたが、国際情勢の悪化から五輪そのものが中止となる。

そして、1943年10月21日。競技場は、戦場に向かう学生たちを見送る「学徒出陣走行会」が開かれた場所となった。あの戦争の悲惨さと無謀さを象徴する場所として、長く記憶されることとなった。

甚野さんも、その日のことを覚えている。小雨が降るなか、競技場のほうから軍艦マーチが聞こえてきた。何やら賑やかだなと足を運んで覗いてみると、学生たちが、びっしりと競技場を埋めていたという。

「みんな雨の中でちゃんと足を上げて歩く姿を、いまでもはっきり覚えていますよ。私は軍国少年でしたから、戦地に行って、死ぬということが素晴らしいことだと教え込まれて育ったんですよね。すごいかっこいいな、立派だな、と思って見送りましたよ」

焼け野原の町で

その2年後、日本は戦争に負けた。東京は焼け野原となり、生まれ育った長屋も、5月の山手空襲で焼け落ちた。

幸いにして家族は無事だったが、甚野さんが疎開先から戻ってくると、一家は父親がつくったトタン葺のバラック小屋で身を寄せて暮らしていた。

「本当にあたり一面焼け野原で、真っ平らだったんです。家から富士山が見えたのが一番印象に残ってますね。それまでは家やビルで見えなかったのですが、どれも焼けてしまっていましたから。ああ、戦争に負けるのはこういうことなんだな、と思いましたね」

「とにかく木材が足りなかったそうです。柱と梁だけは木材で、天井はなく、屋根は焼けたトタンです。本当、バラックは夏場が暑いんですよ。文句を言うと、父親に『お前だけじゃないんだ』なんて叱られたもんです」

生活は戦前に増して苦しくなった。学校に通いながら、甚野さんも必死に働いた。近くの人が家に持ってきた小麦をこねて、うどんにするという仕事も請け負った。

朝鮮戦争のころには、近くに米軍が設けた宿泊施設で、ボーイのアルバイトをした。片言の英語を使って、まだ貴重だったバターや砂糖、チーズを手に入れては、家に持ち帰った。

バラックだった家は、1950年台に入ると建て直した。たばこ店も併設し、甚野さんが店を担うことになった。そしてようやく生活が軌道に乗ってきたというときに、持ち上がったのが「立ち退き」の話だった。

嫌だった、でも誇りだった

そのころ、神宮外苑競技場はすでに国立競技場へと生まれ変わっていた。しかし1964年の東京五輪に伴い増築することが決まり、周辺に暮らす人たちは、立ち退きを強いられることになったのだ。

戦後の霞ヶ丘には、甚野さん一家のような戸建てのほか、戦災者や引揚者の暮らす住宅もあった。当時の新聞によると、立ち退きを求められた住民の数は2千戸にのぼり、反発は少なくはなかったようだ。

反対派住民たちは、「戦争の犠牲となった我々がふたたび平和の犠牲者にはなれない」という宣言を採択したという。紙面には「東京五輪の犠牲はイヤだ」という見出しが踊っている。

甚野さんも「生まれ育った土地ですからね、立ち退くのはやっぱり嫌でしたよ」と当時の気持ちを振り返る。

「ただね、当時は戦争からの復興期ですから。焼け野原から日本が立ち上がって、希望に向かっていく時代だった。自分たちもそんなオリンピックの手伝いができるんだな、という嬉しさがありました。それに、行政の人たちも、引っ越したあとも気にかけてくれてね。思いやりを持って接してくれたし、そこまで、立ち退きには後ろ向きではなかったんです」

もちろん、自分の原風景がなくなる寂しさはあった。知り合いの家がなくなり、遊び場だった川が埋め立てられ、石置き場もなくなり、そして楠が消えていく様子を見た。しかし、「新しい東京ができあがるという高揚感」のほうがそれに勝った。

開会式の日。引越し先のアパートの軒先から、ブルーインパルスが空に描いた五輪を眺めた。どことなく、誇らしい気持ちがあったことを覚えている。

「一度、陸上の試合を見にいったことがあるんです。満員の客席で、大勢の歓声が聞こえるその様子は本当に素晴らしくってね。みんなに喜ばれる五輪で、協力してよかったな、なんて思いましたよ。外を歩いていて外国の方がいたら、こんにちは、私はこの辺の生まれでね、なんて声をかけたりもして。楽しかったなあ」

2度目の立ち退きに…

その後、多くの住民の移転先として建設された「霞ヶ丘アパート」の一角でタバコ店を開いた。

朝は高齢者、夕方は子どもたちが集う、地域のハブのような店だった。祭りや小学校のイベントごとにも積極的に協力し、「霞ヶ丘」という町を盛り上げようと、奔走した。

「地域あっての私でした。この町でこのまま、一生を終えていくんだろうなと思っていたんですよ」。しかし、そんなささやかな願いが叶うことはなかった。

2013年、東京五輪の再誘致が決まると、あわせて国立競技場の建て替えが浮上。アパートの取り壊しが、一方的に決められたのだ。

人生で2度、五輪のために立退きを強いられることになるとは思っていなかった甚野さんは、困惑したという。

「今回の東京五輪の話を聞いた時は、複雑な気持ちでしたよ。いまは、1964年の復興期とは違いますよね。無理矢理に五輪をつくろうとしている気がしたんです。たとえば東北や熊本の被災地とか、苦しい人たちがたくさんいるなかで、もっともっと、目をやるべきところがあるんじゃないかって」

「どうしてもやるというのなら、霞ヶ丘のアパートも何とか残るような形で進めてほしいと言いました。なんで競技場をここまで何で広げなきゃいけないのだろう、と感じていましたから。決まった以上は協力しましたけれども、前回とは違って、どこかで辛い気持ちでした。やだな、どきたくないな、と……」

そして町は、バラバラになった

アパートの住民は、ほとんどが高齢者だった。地域がバラバラになってしまうことや、精神面、体力面からの不安もあった。

反対運動も起きたが、小さな声はかき消されるだけだった。立ち退きは、避けられなかった。

「前回の時は何度も足を運んでくれて、助けてくれた職員さんもいた。けれど、今回はそんなことをする人は、誰もいないですよ。引っ越し料として17万円だけ。それで何ができますか? 思いやりに欠けたやり方だったもんだから、バラバラにされちゃったことが余計つらいですね」

懸念していた通り、立ち退き前後に体調を崩し、亡くなった人もいる。地域の絆も、失われた。

「集まろうと思っても、なかなか集まれませんから」。一度なくなったコミュニティを元に戻すことは、簡単ではないという。

さらに2年前には、長年歩みをともにしてきた甚野さんの妻も、病気を悪くして、引越し先で亡くなってしまった。

「立ち退きのせいにはしたくないですけれど……。こんなことがなければね、今ごろも、元気にいろんなことができていたんじゃないかなって思うんです」

オリンピックの陰で泣きながら

誰かを犠牲にして五輪を開催するからには、世界中の人たちが集まり、そして大勢の人たちが喜ぶオリンピックにしてもらいたいーー。甚野さんはそう思って、自分を納得させようとしていた。

「霞ヶ丘に生まれ育ったひとりとして、オリンピックを2度も迎えられるように協力できたことは、誇りに思います。あの焼け野原を見てきて、復興期を生きてきた私としては、ここまでの豊かな場所になったっていうことは、やっぱり嬉しいですよ」

しかし、コロナ禍で五輪をめぐる混迷は深まり、国民の反対意見も多いまま、緊急事態宣言下での無観客開催が決まってしまった。

感染の拡大で医療現場は逼迫し、飲食店の人たちの苦しい状況も続いている。自分と同じように、苦しい思いをする人は、増えるばかりだ。

「私と同じように、影で泣きながら、つらい思いをしてオリンピックを迎える人が、大勢いるんだろうなというふうにも感じます。それをどのように上の方たちにわかってもらえるか。ちょっぴりでも気にかけてくれていれば、また違かっただろうなと思うんですけれどね。きっと、難しいでしょうね」

あの日と、同じように

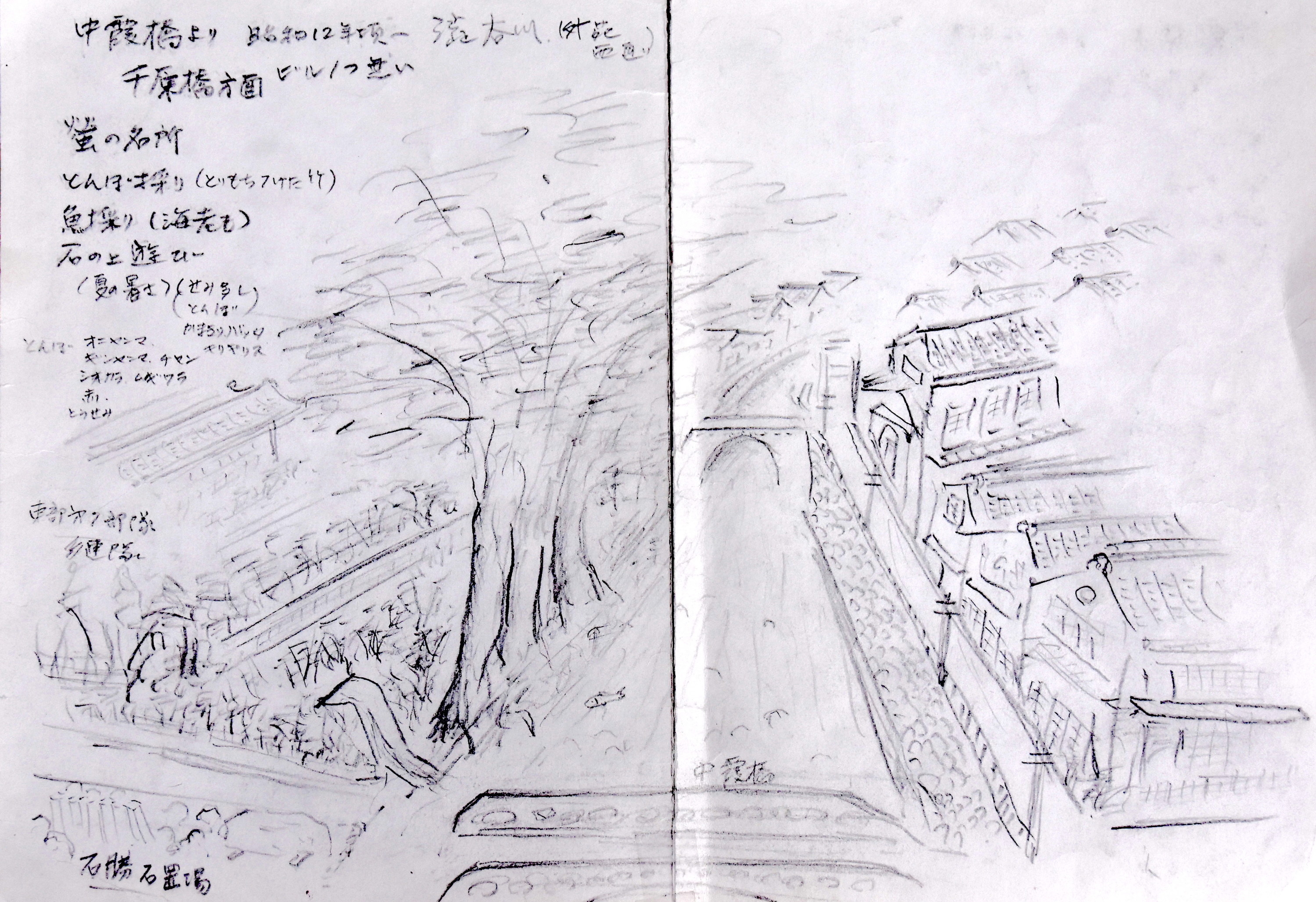

霞ヶ丘を離れてから、甚野さんは絵を描き始めた。「どこかに、あの町を残しておきたい」。そんな思いがあるからだ。

「私ね、このあいだ霞ヶ丘の町を歩いたんですよ。ああこのあたりは川が流れていたな、とか。ここには大きな木があったな、とか。でもね、いまは暗い影しか目に映りません。コンクリートの塊ですからね」

「1回目の立ち退きのときは、アパートがありましたから、町としてのつながりとか、歴史とか、温かみも残ってました。でも、今回は町の姿かたちは一切なくなって、もう誰も暮らしていない。名前以外は何も残らなかった。やっぱり、寂しいですよね」

開会式当日。57年前のあの日と同じように、東京の上空を、自衛隊のブルーインパルスが舞う。どういう気持ちで空を見上げれば良いのか、まだ心の整理はついていない。

それでも、五輪が始まったら、また町を訪れるつもりだ。「霞ヶ丘は、私の生まれ故郷ですから」。甚野さんはそういうと、目を細めた。