1980年代、当時の若者たちは「新人類」と呼ばれた。高度経済成長期に青春を過ごし、バブルの豊かな時代を謳歌した世代だ。

その旗手だった評論家・中森明夫(59)が還暦を前に、私小説『青い秋』を上梓した。

中森は「おたく(オタク)」という言葉の生みの親でもある。「新人類」と重なる彼らは、アニメや漫画、ゲームなどのサブカルチャーの火付け役となった世代だ。

今では「クールジャパン」文化を代表する言葉となったが、かつては陰惨な事件とひも付けられ、暗いイメージがつきまとった。

昭和、平成、令和のサブカルチャーを見続けてきた中森は、いま「おたく」という言葉にどんな思いを抱いているのだろうか。

三重生まれの少年が「新人類」と呼ばれるまで

1960年生まれ。三重県志摩市の漁師町で幼少期を過ごした。

ある日、兄のラジカセから流れてきたアイドルの歌に心を奪われた。沖縄生まれの「シンシア」と呼ばれたアイドル、南沙織の歌だった。

「東京に行けばアイドルに会える」。その一心で勉強し、1975年、15歳で東京の私立高校に進学した。「伝説のアイドル」山口百恵が全盛期を迎えつつあった時代だった。

しかし、進学した高校には馴染めずに中退。20歳のとき、道を尋ねられたのをきっかけに雑誌の編集部に出入りするように。

ミニコミ雑誌などにサブカルチャーの論評を寄稿したり、ライターとしてのキャリアをスタートさせた。

ファミコンソフト「スーパーマリオブラザーズ」が発売された1985年、中森に転機が訪れる。

《この年に僕が出入りしていた『朝日ジャーナル』で「新人類の旗手たち」という連載が始まったんです。当時は筑紫哲也さんが編集長だった。僕もその連載ページに登場したことで、世代を代表する一人として見られるようになりました》

《新人類もなにも、僕らはまぎれもなく「人類」でしたよ(笑)》

「新人類」という言葉には、年長者が「今どきの若者」に抱いた“違和感”のようなニュアンスが含むように思う。

戦中、戦後の混乱期を生きた年長世代にとって、彼らは未知なる人々だった。

仕事は仕事、プライベートはプライベートと割り切る。テニスやスキーなどレジャーを満喫。パソコンも操る。

ユーミン(松任谷由実)の『サーフ天国、スキー天国』のような明るいポップス曲が登場。女性の社会進出がさらに進み、「W浅野」(浅野温子、浅野ゆう子)が出演したトレンディドラマ『抱きしめたい!』は大人気に。

「新人類」という言葉が生まれた1985年は、折しも日本のバブル経済がはじまるきっかけとされる「プラザ合意」の年だった。

古い価値観に別れを告げた若者たちは、やがてバブルのイメージと相まって、時代の象徴となった。

生まれるべくして生まれた「新人類」と「おたく」

実は、「おたく」という言葉が生まれたのも、同じ1980年代だった。

《1983年、ある漫画雑誌に寄せた「〈おたく〉の研究」というコラムがきっかけですね。当時23歳でした》

もともとは、漫画やアニメファンらが「おたく、これ持ってる?」と互いに呼びかけあっていたことに由来する。

若者をめぐる社会状況を遡ってみると、80年代に「新人類」「おたく」世代が生まれたのも合点がいくかもしれない。

60年・70年「安保闘争」の敗北、そして72年の「あさま山荘事件」などで学生運動の失敗は決定的に。やがて若者たちは政治から距離を置き始めた。

代わって現れたのが、80年代の「新人類」や「おたく」と呼ばれた世代だったわけだ。

時同じくして、趣味を愛し、消費文明を謳歌したという点で、両者は相通じると言える。

これは「自分の歌」であり「時代の歌」

当時の空気感を著そうと、中森は自身の私小説という形で筆をとった。

全盛期に自ら命を絶った岡田有希子をはじめ、宮沢りえ、後藤久美子など、当時活躍したアイドルたちとの交流にも触れた。

《僕は結婚もしていないし、子供もいない。家庭的なものがないんです。私小説を書いても薄っぺらいんじゃないかと悩みました》

《でも、書いているうちにわかったんです。成熟できない、中高年になった自分のありのままの姿を書こうって》

人間的には“青い”まま、人生の秋を迎えた。そんな今の自分から『青い秋』という題名をつけた。「青春」ならぬ「青秋」だ。

《これまでは評論家・ライターとして、アイドル評論や社会現象など、与えられた「お題」を書いてきました。でも、いつも「他人の歌」を歌っていたような感じがする。だから、この小説で初めて「自分の歌」を歌おうと思った》

《ところが書き終えてみたら、自分の歌ではあるんだけど、やっぱり世代の歌であり、時代の歌になってしまったんですね(笑)》

こればかりは「中森明夫」という人の宿命なのかもしれない。名前からしてそうだ。

80年代を代表するアイドル、中森明菜をモチーフにしたペンネームなのだから。

「おたく」バッシングの渦中に

元号が「昭和」から「平成」に改まるタイミングとなった1988〜89年にかけて、日本社会を震撼させる事件が起こった。連続幼女誘拐殺害事件だ。

マスコミは、アニメや特撮のビデオテープがうず高く積まれた容疑者の部屋を報道。このとき引っ張り出されたのが、中森が生み出した「おたく」という言葉だった。

対人関係が苦手で、アニメやビデオ、人形遊びなど自分の世界に没入し、同好仲間でも「おたく」と呼び合う少年たち。その群れを“宮崎予備軍”とみる目もある。(読売新聞1989年9月5日朝刊)

「おたく」の名付け親だった中森に、マスコミは一斉に取材攻勢をかけた。

6年前に命名した言葉が、中森の前に突きつけられた。「おたく」はバッシングの対象になっていた。

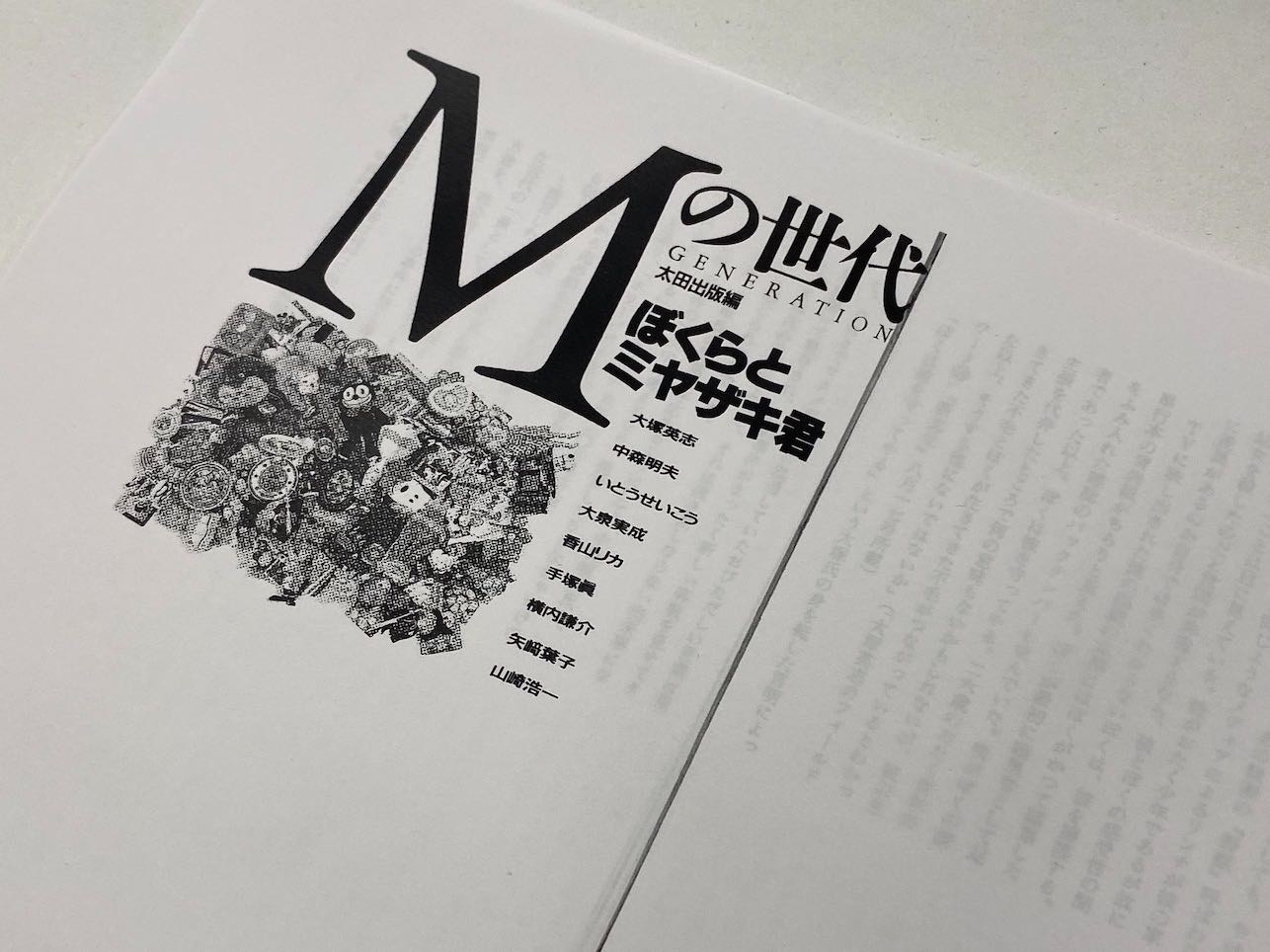

事件後、評論家の大塚英志と「おたく」について話し合った対談記事をベースにした『Mの世代』。容疑者と同世代の人々の原稿を組み合わせ、「おたく擁護」の論陣を張るとともに、事件を自分たちの世代の問題として受けとめた。

中には、これを「犯人擁護だ」と断じる人々もいた。中森のもとには誹謗中傷が相次ぎ、命の危険を感じたこともあったという。

中森は当時をこうふり返る。

《「おたく」という言葉を命名したことについて、当時は自分にも責任があるのではないか、「おたくバッシング」の名のもとに表現規制につながるのではないか。「これはまずいことになった」というか、そんな思いもありましたね》

「時代は感受性に運命をもたらす」

あれから30年。昭和、平成が終わり、元号は令和に。「おたく」をめぐる環境は一変した。

毎年夏と冬に開かれる「コミックマーケット」には国内外から数十万人が参加。「おたく」の催しは、サブカルチャーの世界的なイベントに成長した。

歴代邦画の興行収入ランキングを見れば、1位は宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』、4位は新海誠監督『君の名は。』と、アニメ映画が上位にランクインしている。

市場調査を手掛ける矢野経済研究所は2018年の「オタク市場」の規模を分析。このうちアニメ市場(制作事業者の売上高ベース)は2900億円、アイドル市場(ユーザーの消費金額ベース)は2400億円にのぼるとしている。いまや一大マーケットだ。

NHKの紅白歌合戦でも、アニメの主題歌が披露されるようになった。サブカルチャーから生まれたコンテンツは、世代や性別を超えて愛されている。

時代は確実に変わった。

《5月に即位された天皇陛下とは同い年です。言い換えれば「新人類」「おたく」世代の天皇陛下が生まれたことになる。そりゃあ世の中も変わるわけです》

《今では海外から「OTAKU」の名付け親ということで取材依頼が来たりするほどです。もちろん、僕は当時のことしかお話できないですけどね》

「おたく」という言葉は中森の手を離れて、世界に羽ばたいた。

中森はこう語る。

《時代は感受性に運命をもたらす、とは堀川正美の詩の一節です。僕らは生まれる時代を選べないし、その時代にどんな出来事が起こるのかわからないし、選べない》

《「新人類」「時代の寵児」だと持て囃され、踊っているつもりでした。でも、単に踊らされていたんじゃないか? だけど、それが「若さ」ってことですよね。今になってよくわかる》

《結局のところ人は、自分と自分の生きた時代を、後から「物語」にして理解することしかできない。『青い秋』という小説は、これまで僕が生きたありったけを投入した、自分にとっても特別な「物語」となりました》

中森明夫(なかもり・あきお)。作家・アイドル評論家。三重県生まれ。

1980年代から多彩なメディアで活動を展開。〈おたく〉の名づけ親。著書に『東京トンガリキッズ』、『オシャレ泥棒』、『アイドルにっぽん』、『午前32時の能年玲奈』、『寂しさの力』等。『アナーキー・イン・ザ・JP』で三島由紀夫賞候補となる。