自分の誕生日に、命を落とす人は多いらしい。

皮肉にも、自分が生まれた日に命を落とす人は多いと言います。

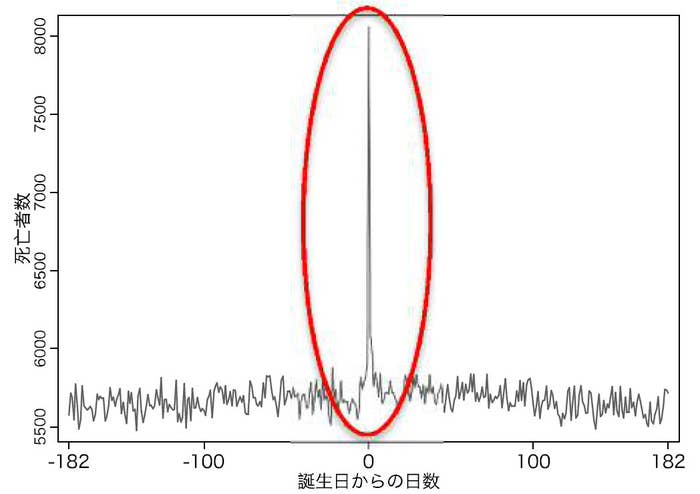

大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授松林哲也さんらが1974年から2014年にかけてのデータを用いて分析を行いました。その結果を表したのがこちらのグラフ。

誕生日以外の死亡者数の平均が約5700人であるのに対し、誕生日の死亡者数は約8000人。誕生日に死亡した人の数が大幅に多いことがわかります。

もっとも強い影響を受けるのが自殺。その差は通常の1.5倍

その中でも、もっとも強い影響を受けるのが自殺だと言います。

誕生日には交通事故死、溺死や転落死などの数が20%から40%ほど上昇しますが、自殺で亡くなる人の数は通常の日に比べて50%も多く、その差は歴然です。

なぜ…? 考えられるのが「誕生日ブルー」

誕生日前後の死亡リスクに関しては、これまで2つの仮説が提唱されてきました。

まず1つ目に、自分にとって意味のある記念日を迎えるまでは生き続けようとする、「延期」仮説があります。しかしこの場合、誕生日当日に死亡する人の数は少なくなると予想されるそうです。

対照的に、2つ目の「誕生日ブルー」仮説によると、記念日を期待していたような形で祝うことができなかった場合、孤独感などのストレスが増えるため、誕生日に死亡する人の数は多くなると考えられます。

近年、欧米の研究は後者の仮説を支持していますが、文化の異なる日本でも同様の傾向があるかについては明らかになっていませんでした。

今回の研究で「誕生日ブルー」による自殺の傾向が国内にも存在すると示されました。

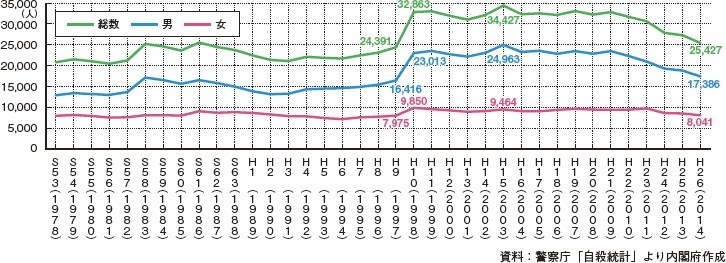

実は年々減りつつある自殺。しかし、若い世代の死因ランキングでは1位に

昨年も自殺者数は減少傾向にあり、18年ぶりに2万5000人を下回りました。

しかし、15歳〜34歳の死因ランキング第1位はどれも自殺です。

今回の結果は自殺リスクの高い人が誕生日を迎える際、周囲が格段の注意を払ったり、普段以上のサポートを提供したりすることが必要だと示唆しています。

誕生日にネガティブなイメージはなかなか浮かびませんが、「誕生日ブルー」の存在も頭のどこかで覚えておきたいところです。