先のことがわからないーー。

世界中の誰もが、これほどまでに自覚した年があっただろうか。

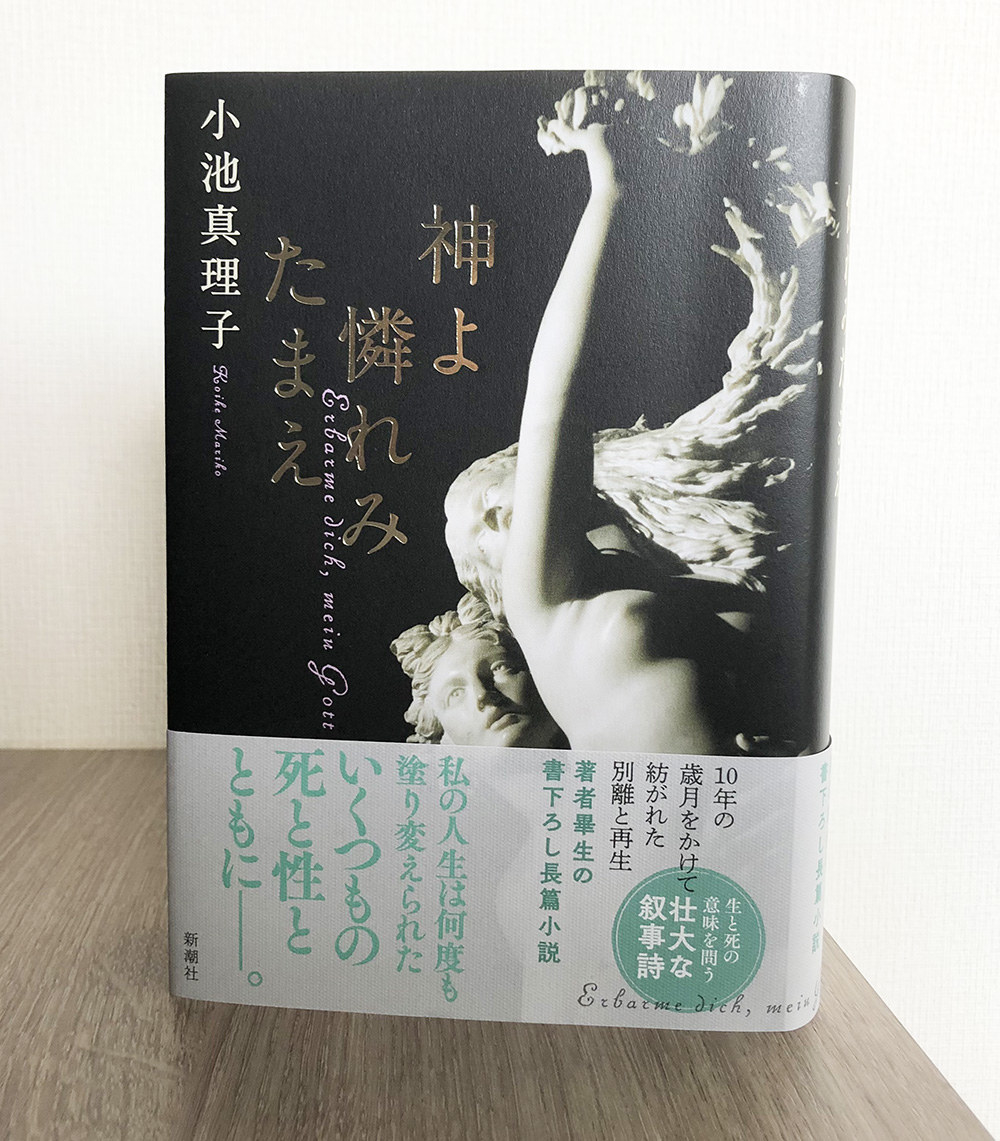

ウイルスとの闘いが長引き、世の中に不安と混沌と絶望があふれ返っていた2021年6月末。ひとりの少女の生涯が描かれた長編小説が出版された。

直木賞作家の小池真理子さんが、身近な人たちを相次いで失いながら、10年かけて書き上げた一冊だ。

主人公の百々子は、裕福な家庭に育ち、何不自由ない生活を送っていた。ところが12歳の時、一夜にして両親を失う。

暮らしは一変し、夢や希望も奪われていく。そんな百々子の周りの人々もまた、それぞれの生きづらさを抱えていた。

小池さんがこの小説を構想したのは、10年以上前。精力的に作品を執筆し、名だたる文学賞を立て続けに受賞していた一方で、次から次へと不遇が押し寄せていた時期だった。

父親はパーキンソン病を患い、その父を介護していた母親は認知症に。小池さんは仕事と介護の両立がままならなくなり、葛藤を続けていた。

不運は重なる。2008年、暖炉の煙突火災が原因で自宅が全焼。その翌年、父親が亡くなった。

「私生活の大きな変化が数珠つなぎのようにやってきた時期」に突き上げてきた思いが、「もう一度、書き下ろしで長編小説を書きたい」だったという。

両親の死、火災、骨折、夫のがん

小池さんは1996年、書き下ろし小説『恋』で直木賞を受賞。複数の連載を抱えながらの書き下ろしは持久戦となるため、2002年の『狂王の庭』以降は遠ざかっていた。

「なぜそんな大変な時に書き下ろしに挑戦するのか、とよく聞かれるんですが、私の場合は、怒涛のようにいろいろなことが押し寄せた時にこそ、クリエイティブな気持ちになれるのかもしれません。もうちょっと私の人生が穏やかなものであったなら、この作品は生まれなかったと思います」

「不思議ですね。一番つらくて苦悩している時期にこそ、最も嘘偽りなく素直に言葉を操って、自分の中から別の物語を引き出すことができるような気がしています」

ちょうどその頃、映画「風と共に去りぬ」を改めて観て、ヴィヴィアン・リー演じるスカーレット・オハラの生き方に「これだ」と感じた。

「いろいろな苦難を乗り越えていく中で、それなりにわがままで、人に助けてもらいたいにも関わらず、人を助けていく女性なんですね。私、昔からそういう女性が好きなんです」

こんな女性を書きたいーー。執筆に着手はしたものの、まとまった時間はとれなかった。

2011年、小池さん自身が転倒して左足の甲を骨折し、歩くことがままならなくなった。認知症が進んで施設で過ごしていた母親は、閉塞性動脈硬化症で足先の壊死を起こしたのち、2013年に亡くなった。

「極め付けが2018年3月、夫の肺がん宣告でした。繰り返し繰り返し襲ってくる出来事の波の中で、果たして書き上げられるのかと思ったことが正直、何度もありました」

「自ら死を選ぶにも等しい選択」

夫である作家の藤田宜永さんの肺がんは、「手術は不可能、放置すれば余命は半年」と告げられた。治療の効果は一時あったものの、小さなリンパ節に転移し続けた。

小池さんは、小説の出版に伴って発表したエッセイ「喪失と創作」で、当時をこう振り返っている。

夫が元気でいられる間に書き上げてしまわないと、書き下ろし作品が永遠に完成しないであろうことは、火を見るよりも明らかだった。

他方、潔く諦めてしまうという選択肢もあった。作家としてもっとも辛く、やるせなく、自ら死を選ぶにも等しい選択としか言いようがないが、そうせざるを得なくなることもあろう。無念だが、それが今なのかもしれない、とも思った。

それでも小池さんは「何かに憑依されているよう」にパソコンに向かった。

「やっぱり、悔しいですよね。これだけ大掛かりな作品で、時間をかけて、作品には何も問題がないのに書けなくなってしまうというのは、作家にとって一番悔しいことですから」

小説の続きを書き出す瞬間

書き続けたのは、小池さんにとって、それが「生きること」だったからだ。

執筆はとても困難になっていたが、そのぶん、書いている時間はとてつもなく貴重だったという。

「長く生きている中で作家もさまざまな人生の荒波に襲われます。深く絶望したり、怯えたりもします。でもやっぱり、書斎に入って、椅子に座って、机に向かって、自分のパソコンを開いて、昨日まで書いた小説の続きを書き始める時が、一番気持ちが落ち着くんですよね」

執筆に集中できるのが数時間の日もあれば、20分しかない日もあった。書き始めてすぐインターホンが鳴ったり、夫の主治医とメールや電話でのやりとりがあったり、通院のスケジュールを組んだり。先のことを考えると不安だらけだった。

「すごくつらくて、とても書けるような精神状態ではない時でも、小説の世界に自分を追い込むことで、日常から解放されるんです。そんな"非日常"を、この本を書いている間ずっと感じていました」

「いまある自分の現実ではないところに遊離していく時間。そういう時間を持てたのは、いま思えば幸せなことでしたね」

「俺のせいで、悪いね」

最終的に1100枚にもなった原稿は、このころ4分の3ほどまで書き上がっていた。

最後の一踏ん張り、というときに、夫の肺の中でがんが再発していることがわかった。

日に日に衰弱していく夫が「俺のせいで、悪いね」と、申し訳なさそうに言ったことがあった。

書けなくなることの無念さを誰よりもよく知っていたであろう夫の弱々しい言葉は、小池さんの胸にせつなく響いた。

「そんなことをしみじみ言う人じゃなかったんです。ふつう優しい言葉をかけ合うような場面でも、私たちはくだらない冗談にすり替えて笑い話にしていましたから」

作家としての壮年期を一緒に過ごした、同志でありライバル。相手の仕事にはほとんどノータッチ。後半は多忙をきわめ、相手の作品を読む余裕もなくなっていたが、何でもよく話し、不安や愚痴も互いに口にし合っていたという。

「強気を出して『俺ももうちょっと頑張るから、お前も頑張れよ』って言ってくれたほうがまだよかった。でも、肺がんの末期ってつらいんですよね。本人も生きる気力がなくなってきていたので、そういう言葉になったんでしょうね。それがとても悲しかった」

そのとき、小池さんは「終章」を一気呵成に仕上げていた。還暦を過ぎた百々子が、波乱の人生を振り返るシーンだ。

「生きていれば誰にでも様々な災難や不幸が襲いかかるのだから」と百々子はすべての不遇を受けとめ、最も幸福だった幼少期の12年間を回想する。

父も母も生きていた頃の、何気ない日常のひとコマの会話。読者が、自身の子ども時代の色や音や匂いの記憶を呼び覚ますほどにリアルな描写だ。

そのシーンを書き上げた4カ月後、小池さんは夫を看取った。

新型コロナウイルスが日本に蔓延し始めた、2020年1月末のことだった。

コロナさえなければ

夫と死別した後、襲ってきたのは「想像を絶するような空虚感」と新型のウイルスだった。

「死別がこんなに堪えるというのは、小説を書いている人間なのに、想像以上のことでした。これまで自分の小説の中で数多くの死や孤独を描いてきたはずなのに」

「深い井戸の底にもぐりこんで、じーっとしているような気分ですね。今もそれは続いていますし、まだしばらくは続くんじゃないかな...」

コロナさえなければ、親しい友人や編集者と、おいしいものを食べてお酒を飲んで、好きなことをしゃべって笑って、少しずつ元気を取り戻していけたかもしれなかった。

コロナの影響で校閲作業などに遅れが出て、出版のスケジュールも変更になってしまった。

「だから出版できた今は、感無量としか言いようがないですね。たとえ本が売れなくても、私はこれで100%満足です。それくらいホッとしているし、うれしい。今の私にはこの本があるのでもう十分。そんな気持ちです」

見て見ぬ振りをしてきたこと

小説では、不条理な出来事が次々と百々子に降りかかる。架空の人物の特別な人生だと思えないのは、コロナ禍だからでもあるのだろうか。見えないウイルスは誰にでも襲いかかり、誰ひとりとして半年先のことがわからない。

「不条理なことを受け入れて生きていかなければいけないということに、世界中の人が直面しています」

「いろいろな意味でそれぞれの価値観が露呈し、人間の本質がこんなに見えてくる時代はなかったのではないでしょうか。『この人はこんな人じゃなかったのに』といった、これまで見て見ぬ振りしてきたような感情にも向き合うことになりました。人間の中に隠れ潜んでいた別の面を目の当たりにしながら、それでも私たちは生きていかざるをえません」

「ままならない現実とは異なる物語の中に身を置くことで、わかることや救われていくことがあるかもしれません。言葉になりにくい絶望感や孤独感を共有し、人の精神が不思議に溶け合っていくような空間を、小説こそがつくり出していけるのではないでしょうか」

『神よ憐れみたまえ』の舞台は1960年代。小池さんが構想した2010年代にはもちろん、2020年代に世界中が感染症におびえることになるなどとは思いもよらなかった。

「でも、いつの時代にも共通して求められるのは、不条理なことに直面したときの姿勢です。何を大切にし、どう生き抜いていくかを自分の頭で考えるということです」

小池さんはそう語り、「偶然にも、この時代に読んでもらえることになったのは幸運でしたね」と笑った。