仕事上での暴力やハラスメントを禁止する初めての条約が6月22日、ILO(国際労働機関)の総会で採択された。

各国の政府が2票、使用者が1票、労働者が1票を持ち、投票した。日本は、政府、労働者団体(連合)が賛成したが、使用者団体(経団連)は棄権した。

条約の批准には課題も

日本では、今年5月に職場でのパワーハラスメント防止を企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正案(パワハラ防止法)が成立したが、ハラスメント行為自体の禁止や罰則規定はない。条約の批准に向けては国内での調整が課題となる。

日本は条約を批准するのか。仕事上でのハラスメント対策はどう変わるのか。

条約の採択を受け、女性を経済的にエンパワメントするグローバルプログラム「WE EMPOWER Japan」が7月4日、関西学院大学の協力のもと勉強会を開いた。労働法の専門家でILO駐日事務所プログラムオフィサーの田中竜介さんが、条約について解説した。

世界が協議した条約の、4つのポイントをまとめた。条約と勧告の全文はこちら。

1)仕事上のハラスメントをすべて禁止

条約は、仕事上の暴力とハラスメントについて「1回限りの出来事か繰り返されるものかを問わず、身体的、心理的、性的、経済的に危害を与える、または危害を与えかねない、さまざまな受け入れがたい行動や慣行、その脅威」と定義している。

対象は、仕事にまつわるあらゆる場面や人物となる。職場だけでなく、職場関連の旅行などのイベント、休憩中や食事中、出張中や通勤中、メールやSNSでのコミュニケーションなども含まれる。

対象者は、従業員だけでなく、インターンや見習い実習生などの研修生、元従業員、ボランティア、求職者も含まれる。

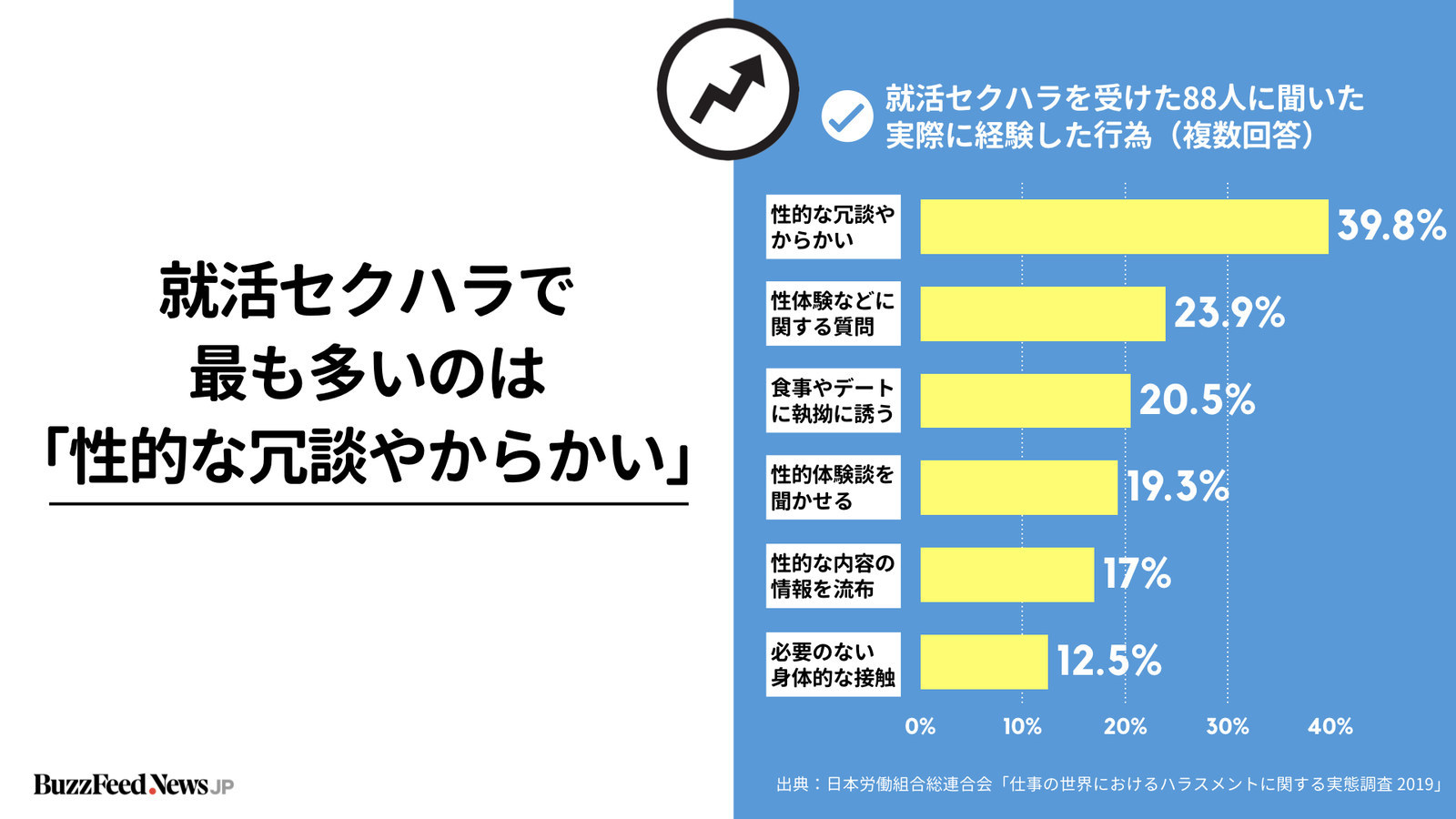

連合が5月28日に発表した「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査」によると、回答した20〜50代の働く男女1000人のうち「職場でハラスメントを受けたことがある」と答えたのは38%。働いている人だけでなく、就職活動中に被害に遭う「就活セクハラ」などの実態も明らかになった。

条約では、こうした就活セクハラも禁止の対象になる。

2)被害を受けやすい属性

条約は、ハラスメントの被害をより過大に受けやすい属性として、女性のほか、「脆弱なグループ」があるとしている。そのグループに属する労働者の権利を保障するために、加盟国は法令などを採択する、としている。

もともとの案では「脆弱なグループ」には、若者、高齢者、LGBTなどさまざまな属性がリスト化されていたが、LGBTを法律で禁止している国から反発があったため、リストは削除し、グループの属性については各国政府の裁量に任せる形となった。

3)職場のポリシー

加盟国は、仕事上の暴力やハラスメントをなくすための措置を雇用者に求めるような法令を採択する、としている。

それぞれの職場のポリシーを策定する、暴力とハラスメントのリスクを特定・評価するリスクアセスメントの策定、リスクを防ぐための研修などをあげている。

また、ハラスメントが明らかになった場合の措置として、職場内での調査、職場外での紛争解決、裁判、報復禁止、プライバシー保護、加害者への制裁などをあげている。

4)DV被害も支援

仕事上のハラスメントを禁止する条約だが、DV(家庭内暴力)にも踏み込んでいる。

DVは、雇用、生産性、健康、安全に影響を与えうるとして、政府や雇用者、労働者団体などは、DVを認識して対応するとしている。

対策としては、被害を受けた人に休暇を与えたり、勤務形態を柔軟にしたり、解雇されないように守ったり、公的な支援につなげたりすることがあげられている。

DVに踏み込んだ点について、田中さんは、ILOの担当者によるコメントを紹介した。

「DVが仕事に及ぼす影響について条約で踏み込んだことは、とても重要なステップです。隠されがちなDVを日の当たる場所に出していくこと、そして、職場における行動を変えていくことが目的です」

条約によって職場は変わる?

田中さんは、こう話す。

「条約には、ハラスメントをなくすための知恵が詰め込まれています。労使がそれぞれの役割で協議をし、職場に落とし込んでいく努力をすることで、暴力とハラスメントは減っていくでしょう。結果として、企業の競争力強化にもつながります。批准がゴールなのではなく、批准に向けた過程が大切です」

WE EMPOWER Japan ナショナル・コーディネーターの大崎麻子さんは、1979年に国連総会で採択された女子差別撤廃条約を例に、こう話した。

「女子差別撤廃条約を、日本は5年かけて批准しました。そのために雇用機会均等法を成立させ、学習指導要領の変更を経て家庭科の男女共修が実現するなど、職場でも教育現場でも、ジェンダー平等に近づいてきました」

「ILOのハラスメント禁止条約も、これを機に労働法を見直すなど、国内の課題をクリアして、批准に向けて一人ひとりが努力していけたらと思います」

朝日新聞によると、経団連の久保田政一事務総長は6月24日の会見で棄権した理由について、「上司の適正な指導とパワハラは線が引きにくい」「ILOの条約は定義が広く、線引きがはっきりしない」とコメントしている。