1950年代以降、写真家ハリー・ベンソンは、近代史における数々の歴史的瞬間と多くの重要人物を写真に収めてきた。ビートルズからエイミー・ワインハウス、アイゼンハワー以後歴代のアメリカ大統領まで、ベンソンの写真は被写体を間近でとらえ、その素顔に迫ることで知られる。

そんな姿勢を象徴するのが、1968年6月5日、ロバート・F・ケネディが撃たれた瞬間、そのすぐ横に立っていたという有名な話だ。恐怖を覚えながらも、目の前で起きた衝撃的なできごとを精細かつ確実にカメラでとらえた仕事は、彼の代名詞にもなっている。

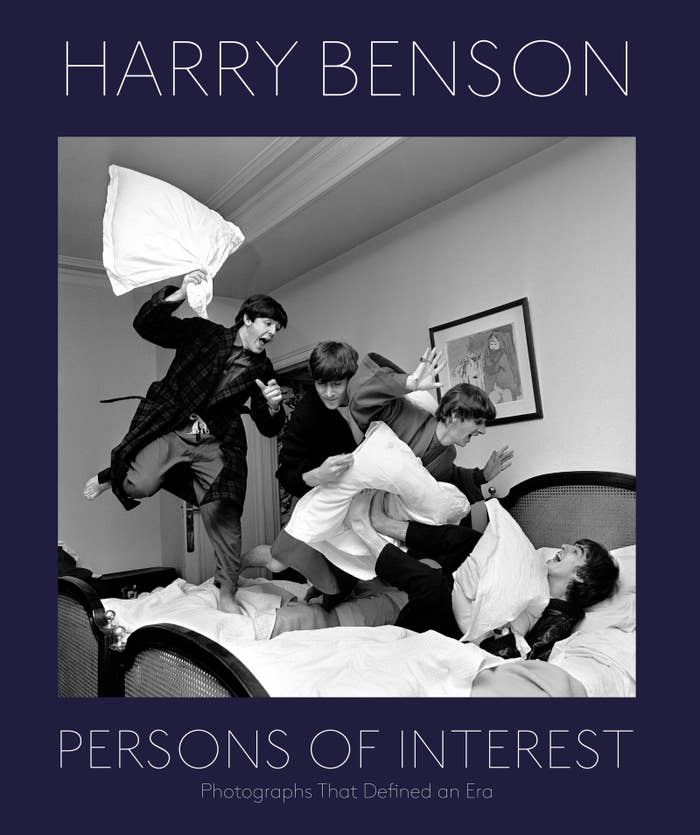

ベンソンが生涯をかけて手がけてきた仕事をまとめた近刊『Harry Benson: Persons of Interest』では、スコットランド時代の若き写真家だった初期の写真から、最近のアメリカ大統領選をとらえた写真までを通じ、その歩みを振り返っている。ベンソンがBuzzFeed Newsのインタビューに応じ、自身の仕事を象徴する写真について、またこれまで歩んできた道のりの中で学んだことについて語った。

僕はずっと写真家になりたかった。基本的に最初からずっと写真の道をめざしていたし、そうだとわかってた。僕が始めた当時は写真の教室や授業なんかはなかったけれど、記憶にあるかぎり初めから本気でやっていたね。ここまで歩んできた道のりでは、一歩一歩すべてを大事にしてきた。ロンドンのフリート・ストリート(かつて多くの新聞社が並び、ジャーナリズムの中心地とされた)にいたときも、スコットランドの地方紙の仕事をしていたときも。写真を撮っていられれば、撮るのは何でも構わなかった。

写真を掲載する雑誌と、写真を撮らせてもらう人物、両方に敬意を払わなくちゃいけない。そこはずっと変わらない。

これまでの人生でありとあらゆるものを相手にいろんな写真を撮ってきた。過去12代にわたるアメリカ大統領から、公民権運動、1960年代の人種差別暴動、それにボビー(ロバート)・ケネディの暗殺まで撮った。でも写真を撮って後悔したことは一度もない。

仕事でした体験が夢に出てきてうなされたりしないのか、と人に聞かれることがある。ボビー・ケネディ暗殺のことを言ってるんだろう。僕は、もしあのときあの写真を撮っていなかったら、そのことでうなされるだろう、と答えてる。つまり、それが僕の仕事なのだから、やらなくてはいけないんだ。ケネディが撃たれたとき、僕はこう思ってた。「これは失敗できない。すごいことになった。失敗できない」。相手をよく知っていて、好きだったうえでの話だよ。

「しくじるなよ」。ボビーが撃たれたとき、頭の中をかけめぐってたのはその言葉だった。とにかく、しくじるなら明日にしろ、今日じゃない。決定的瞬間なんだ、と。

身の危険を感じたこともあったけれど、この仕事をするのは行為そのもののためじゃなくて、意欲があるからなんだ。だからこそやる。あと、危険な地域で仕事をするときは必ず他の写真家とは距離を置いてきた。写真家が襲われたり殺されたりするのは、だいたい何人かで一緒にいるときなんだ。3、4人で集まっていると、「おまえがやるなら俺もやる」という心理状態になる。僕が単独でやっていると、あまり標的にされないし、自分にとってカメラに収めるべき瞬間をとらえられるんだ。

ここまで長年のあいだ何が僕を突き動かしてきたかというと、食べていくこと、ちゃんと今週も仕事にありついていたいという気持ち、それだけだ。それはずっと変わらない。今もできるだけ対象に近づきたいし、終わったらそこを出て、ちゃんと仕事をもらえる身でいたい、そう思ってるよ。誰かにお金をもらうってことは、プロってことなんだ。たとえ少しの額でもね。

ビートルズについては、本当に初期のときから撮ることになったのがついてたね。それがすごく大きい。なにしろいい写真が撮りやすかったからね! どれも構えてない自然な写真だった。僕も気に入ってる、パリのホテルで枕投げしてるショットもそう。この写真が好きなのは、世界で最高のバンドだからというだけじゃなくて、僕が渡米することになったきっかけにも関わってるんだ。

ビートルズがエド・サリヴァン・ショーに出演が決まったと聞いたのがこのときで、そこで僕も同行することになったんだ! 以来、僕はイギリスを離れた。ロンドンの家を引き払うために一度戻っただけで、それからはずっとニューヨークが僕のホームだ。

この仕事では、セレブリティと近しくなりすぎるのはよくないことで、僕にとっても初めからそれは目的じゃない。僕は彼らのプロパガンダの一翼を担うためにいるわけではない。自分の仕事をするため、写真を撮るためにいるんであって、終わればその場から消えるだけだ。できるかぎりさっさといきたいよ。シャッターチャンスをのがして被写体の相手が機嫌をそこねたとしても、悩まない。明日は明日の風が吹くんだ。

だいたい、著名人はこっちの名前すら知らないことも多い。それはいつも気づいていたよ。現実は見ないといけない。セレブリティとの間には境界線をちゃんと引いておく、でも写真に収めるチャンスがきたらその境界線を越えていくんだ。

この仕事をしていると、みんな僕にいきいきしたイメージをとらえてほしいと考える。でも、それにはそれなりのことをしなきゃいけない。いきいきとしたイメージをとらえるには、自分でもそう努めなきゃいけないってことを理解しないと。それを知らないでいたんじゃ期待どおりのものは得られない。僕の方をただ見ているだけで有名雑誌に6ページ載せてもらえるわけじゃない。僕も何かが起きている現場をとらえたいんだ。

どんな写真がすばらしい写真かっていうと、人に見たいと思わせる写真だね。その瞬間、その一瞬だけで、消えてしまう。二度と同じ瞬間は現れないんだ。

これまで撮ってきた歴代大統領の中で、一番撮りやすかったのはレーガンだった。とても好感のもてる人で、撮影のときも実に気のきいたことをしてくれるんだ。例えばホワイトハウスの公式カメラマンを退席させたりする。つまり僕と僕のカメラだけになって、他の写真が出回ることはなくなる。

逆に一番やりづらかったのはオバマだね。撮る機会はあまりなかったけれど、厄介だったのはホワイトハウスの公式カメラマンだね。オバマは公式カメラマンが撮ったものを配信させて、外部のカメラマンが撮った写真はほとんどなかった。プライベートや個人的なことをしている姿をとらえる機会は誰にもなかったんだ。オバマが外でゴルフのラウンドに出るといえば、カメラマンたちは一回撮ったら終わりで、それもまったくつまらない写真なんだ。

ドナルド・トランプも好きじゃないね。トランプが札束を抱えてる写真、あれはアトランティック・シティにある彼のカジノにいたときで、「ハリー、僕はその気になればあそこへ歩いていって100万ドルを手にできるんだぞ」と言われたんだ。僕は「へえ、すごいなあ、ドン。100万ドルの現金なんて見たことないよ」と返した。すると彼は奥へ行って、二人で積み上げたんだ。ぴったり100万ドルを。今、彼があの写真をよく思っていないのは間違いないね。1年前、Time誌に載せる写真を撮ったとき、つっかかってくるような感じでこう言ってきた。「君はあの札束の写真を撮ったやつだな?」

気にしないけどね。

あいつのことは40年にわたって撮ってきた。彼のことはわかってる、でも向こうは今、僕を嫌ってる。別にそれでいいんだ。こっちも嫌いだから。アメリカはこんなはずじゃない。

これもビートルズの話と同じだね。最初のころに接点をもつと、みんな相手に好かれたいという気持ちがある。だから何だってやるんだけど、後になって「もしかしたらあれはやめておいた方がよかったかな」と考えたりする。

僕が講義やトークで話すと、写真をやってる若い人たちが必ず聞いてくるんだ。「今、あなたの後に続いて同じ道に進もうとする人に、どんなアドバイスがありますか?」とね。何て答えると思う? 「ギターを買うことだね!」と言うんだ。雑誌のLIFEだって今はもうなくて、仕事の規模は本当に小さくなったからね。

ふさわしい身なりをするのも大切だ。人とお近づきになるにはね。ホワイトハウスの2階へ入れてもらいたければ、作業員のような格好では行かない。まったく、カメラマンというのはだいたいひどい身なりをしてるからね! きちんとした服装でないと。シンクを修理しにきたみたいな格好で現れるのはよくない。

それから、首にカメラをたくさんぶら下げないこと! 3台とか4台持って歩く人もいるからね。それじゃ相手を緊張させるだけだ。部屋の中に動くものがあると見るや何でも撮るぞ、と言ってるようなものだ。でも、そうじゃない。基本的に、僕はカメラを2台持っていく。一つは小さいバッグの中、もう一つは手元に。それなら向こうはこっちが何しにきたのかわかるし、脅威を与える感じもない。それで、できるかぎりその人に迫って、終わったらさっさと飛行機に乗って帰るのさ。僕にとってそこはずっとはっきりしてた。

何より大事なのは、若手の写真家は一生懸命に仕事をしないといけない。一番先にきて、最後に帰る。懸命に仕事をするのは大事だ。もちろん、多少は運もあるけれど、その瞬間がきたときにカメラが準備できていないといけないんだ。

この記事は英語から翻訳されました。翻訳:石垣賀子 / 編集:BuzzFeed Japan