障害者は、周囲からの支援が必要な「社会的弱者」として語られがちだ。特に災害が起きた際には、最もしわ寄せを受けがちな存在でもある。しかし、東日本大震災で壊滅的な打撃を受けた岩手・陸前高田市では違う。障害者こそが、街を支える「戦力」だ。現場を訪ねた。

「これは慈善事業ではありません。仕事です」

津波被害の再発を防ぐための土地のかさ上げ工事が進む陸前高田市。沿岸部にある市の中心から内陸へ車で20分ほど走ったところに、平屋建てのプレハブの建物がある。一般社団法人「ドリームプロジェクト」が建てた作業場だ。

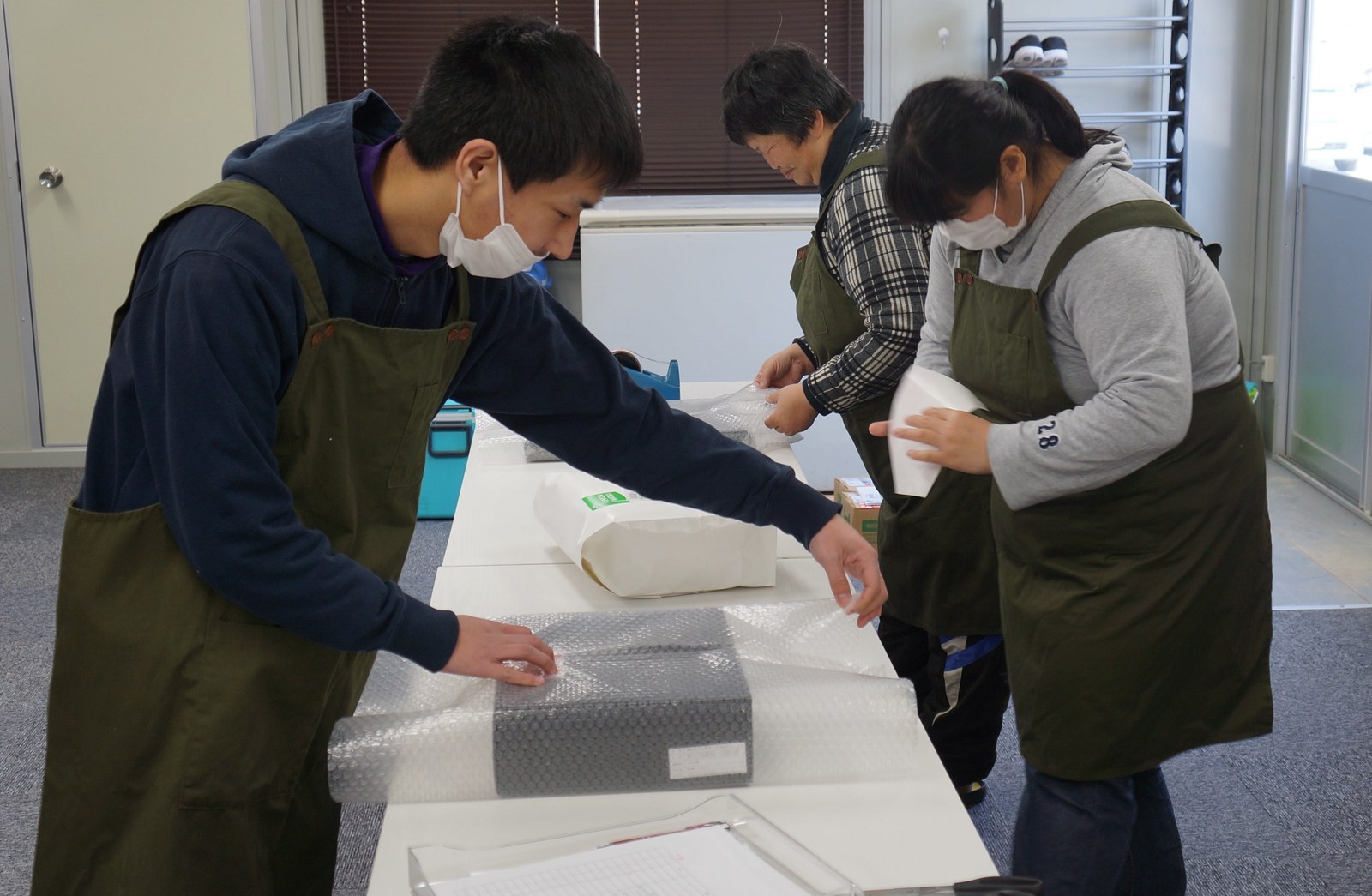

午前10時、続々と人が集まってくる。彼らは、この地域に住む障害者。陸前高田市に「ふるさと納税」を納めた人たちへのお礼の品を梱包するのが、彼らの仕事だ。

作業場の中には、大人が20人ほど入って立ち作業ができるスペースがある。中央には白い長机。入り口から見て左手には震災後、市の新たな名物となった一本松が印刷された段ボールが、うず高く積まれている。右手側の棚には、テープ類、梱包用のエアパッキンなどがきれいに整理されていた。

長机の前に立って、手を動かしている荒木文江さんと浅野紫帆さん、金野僚太さんの3人は知的障害がある。カーキ色のそろいのエプロンに身を包み、手を動かす。

浅野さんはお礼品のひとつ、冷凍された魚の粕漬けが詰められた箱を手に取る。エアパッキンでくるみ、上から下まで5〜6箇所、セロテープでとめる。市長からのメッセージなどと一緒に段ボールに詰めて、ガムテープでふたをして仕事がひとつ片付いた。所要時間は1個あたり15分弱といったところだろうか。

作業は流れるように続き、よどみがない。社団法人の代表を務める関欣哉さんに、彼らの仕事をどう評価しているのか、聞いてみた。

「仕事っぷりですか?大満足ですよ。障害者に対して、みんな誤解していると思います。地道な作業でも、手を止めないし、なにより丁寧」

関さんは隣町の大船渡市で育った。大学進学とともに上京し、東京ではテーマパーク型入浴施設の立ち上げに関わった根っからのビジネスパーソンだ。障害者を雇用することに関して、すぐに「良い話」のように解釈する風潮があるが、即座に否定する。

「私は慈善事業をしているつもりはありません。彼らは同じ仕事に取り組む『仲間』。力はありますし、期待しています」

取材をしている間にも、作業は続いている。1個終わると、すぐ次の仕事に向かう。ガムテープが足りなくなれば、棚から取ってくる。どこに何があるのか。わかりやすく配置されているため、余計な迷いを挟まずに判断することができる。細かい工夫が、さりげなくなされている。

「彼らは弱くない」

関さんは震災を機に、被災したふるさとを拠点に何かビジネスの視点を取り入れた支援ができないか模索を続けてきた。

「これまで地域の障害者というのはどこにいるかわからなかったんです。言ってしまえば、社会から隔離されていた。震災では社会の弱いところに歪みがいきます。でも、地域で仕事をまわして、彼らの力を発揮できる環境を作っていけばいい」

被災地で作業所を運営することで、関さん自身も多くの気づきがあったという。

「彼らは弱いのではない。ハンディキャップがあり、周囲のサポートが少し必要なだけです。でも、これは健常者も同じですよね。この街は、津波ですべてが流された。誰もがサポートが必要な状態になりました。震災から5年でやっとできるようになったことも多いのです」

全国から届く感謝の声

関さんは、お礼のハガキを一枚ずつまとめた分厚いファイルを取り出してくれた。

「箱詰めされた人の気持ちが伝わってきました」

「心を込めて梱包してくれた鮮魚を確かに受け取りました」

お礼のハガキを手に取りながら、関さんは続ける。

「これが自信につながるわけです。働くことは生活の喜びにつながります。復興関連の工事だって、いつまでも続くわけではない。『復興』で仕事ができるのもすぐ終わる。次をどうするのか。被災した街で終わらせず、ここから新しいモデルを作っていかないと……」

集まった税金を東京に回していいのか?

「いつまでも続くわけではない」工事は、この日も続いていた。

沿岸部を車で走れば、シンボリックな一本松を取り囲むように巨大な盛り土が見えてくる。5年が経った陸前高田で、一目で津波被災を物語るのは、旧市立気仙中学校などいくつかの震災遺構くらいだ。住民には賛否さまざまな声があるが、土でかさ上げした土地に、市街地を再度つくるという街づくりが急ピッチで進んでいる。

そんな沿岸部の光景を見ながら、プレハブの市役所についた。

取材に応対してくれた市企画政策課の村上知幸さんは、障害者たちの力がどのように市を支えているか、こう解説してくれた。

「ふるさと納税はやりたかったのですが、産業の回復が進まないと返礼品の準備もできない。お米や牡蠣、帆立といった海産物を選んでいただけるようにしたのですが、それができるようになったのもやっと去年から。実は、4月1日から始める予定だったので、準備もできていたのですが……」

陸前高田市は震災後、ふるさと納税を中止していた。市街地を最大17メートル級ともいわれる津波に襲われ、犠牲者は1761人。その中には将来を嘱望されていた市職員も含まれる。壊滅した街の復興をどうするか。実務をどう取り仕切るか。ふるさと納税どころではなかったというのが、正直なところだ。

返礼品の準備も整え、やっと再開のめどが立った中で、なぜ3ヶ月遅らせたのか。

「お礼の品の梱包、発送までの作業をどうするか。ここにはコストがかかるわけです。当初は東京の業者に発注して、作業を請け負ってもらうという考えで話をまとめていたのですが、せっかく、陸前高田市のためにと納税してもらうのに、地域でお金を回さずに、東京に流していいのかと議論になりました」

ふるさと納税は地元でお金と仕事をつくるチャンスでもある。せっかく再開した、震災からの立ち直りを支援したいと思った納税者は「東京の業者が潤いました」で納得するのだろうか。庁内からも異論が出たという。

陸前高田からなにを発信できるのか?

「彼ら(知的障害者)の力を活用して、梱包と発送をやってもらえばいい」。そう決めたのは戸羽太市長だ。

「私たちは震災で、市全体、市民みんなが社会的弱者になったと思っています。いろんなものを失った。ここはそんな街なんです。市民も、大勢の職員も亡くなった。これだけ被害を受けた街から、復興の過程で何を発信すればいいのか。理想を言えば、ノーマライゼーションという言葉がいらない街ということになります」

戸羽市長自身も、妻を津波で亡くしている。発生から約1ヶ月後に遺体が見つかった。

「多くの自治体がふるさと納税に取り組んでいますが、陸前高田はここが違う、というポイントを作らないといけない。東京にお金を流せば、地域に仕事はできません。私は社会的な弱者といわれる人たちがちゃんと働ける街にしたい。そうすれば、集まってくる人たちもいるでしょう。私自身、彼らを頼りにしていますし、あてにもしています」

地域の障害者は、簡単に街を離れることはできない。仮に引っ越すとしても、引越し先に受け入れてもらえる施設はあるか。両親も含めて環境の変化についていけるのか。考えないといけないことが多い。

そんな課題を抱える彼らが、地域にとどまり、労働力として貢献している。

戸羽市長も関さんと同じことを感じている。これは「善意」の事業ではなく、陸前高田が目指す新しい街づくりだ。

「関心」は続くのか

ふるさと納税の納税額は、当初の想定で「1年かけて1億〜2億円のあいだ」。蓋を開けてみると、2月末時点ですでに約2億7000万円が集まった。

この結果を市職員よりも喜んだのは、地域に住む障害者たちだったのかもしれない。

昨年12月だけで納税額は約1億3000万円に達し、1日400個超の梱包作業に追われた。週5日、8時間、常時15人前後が作業場に詰めかけ、働ける人はできる限り働いてもらった。返礼品を詰めた段ボールは作業場に積み上がった。

もちろん、課題もある。繁忙期と閑散期の変動が激しく、仕事が安定的に入る状況ではないことがひとつ。もうひとつは、ふるさと納税自体が継続的に集まるかわからないということだ。

ふるさと納税が集まったのは、「震災5年」でメディアが大々的に取り上げ、注目された結果ではないか。6年、7年と関心は続くだろうか。

当事者が前向きな理由

不安は少なくないが、それでも当事者たちは前向きだ。

ドリームプロジェクトに参加している事業所「@かたつむり」を運営する大西智史さんは、「報酬を得ることに加え、社会とつながる大事な場」となっていることが、その理由だと語る。

「震災前は受け入れてくれた企業が、震災の影響で閉鎖。受け入れ先が無くなったなんて話は珍しくありません。社会で仕事ができる場が減っている中で、ふるさと納税の仕事は社会とつながる貴重な機会なのです」

大西さんは続ける。

「彼らはオールラウンドにすべてをこなすことはできないかもしれない。でも分担作業ならできる。報酬も得ながら、ここで作業に慣れていけば、別の企業、別の仕事でも対応できるようになるでしょう」

ドリームプロジェクトには、こんな声も届いている。

「この活動を知り、さらに応援したくなりました」「これからも、私達と陸前高田をつなぐ架け橋となって、頑張って下さい」

5年目の3月11日が過ぎると、震災に関係する報道は目に見えて減った。被災地の声は全国に届きにくくなっているかもしれない。

しかし、現地では今も彼らが「お礼の品」を丁寧に梱包している。日本の誰かと、陸前高田をつないでいる。