かつて、日本で開かれるはずの「幻の五輪」がふたつあったことは、あまり知られていない。

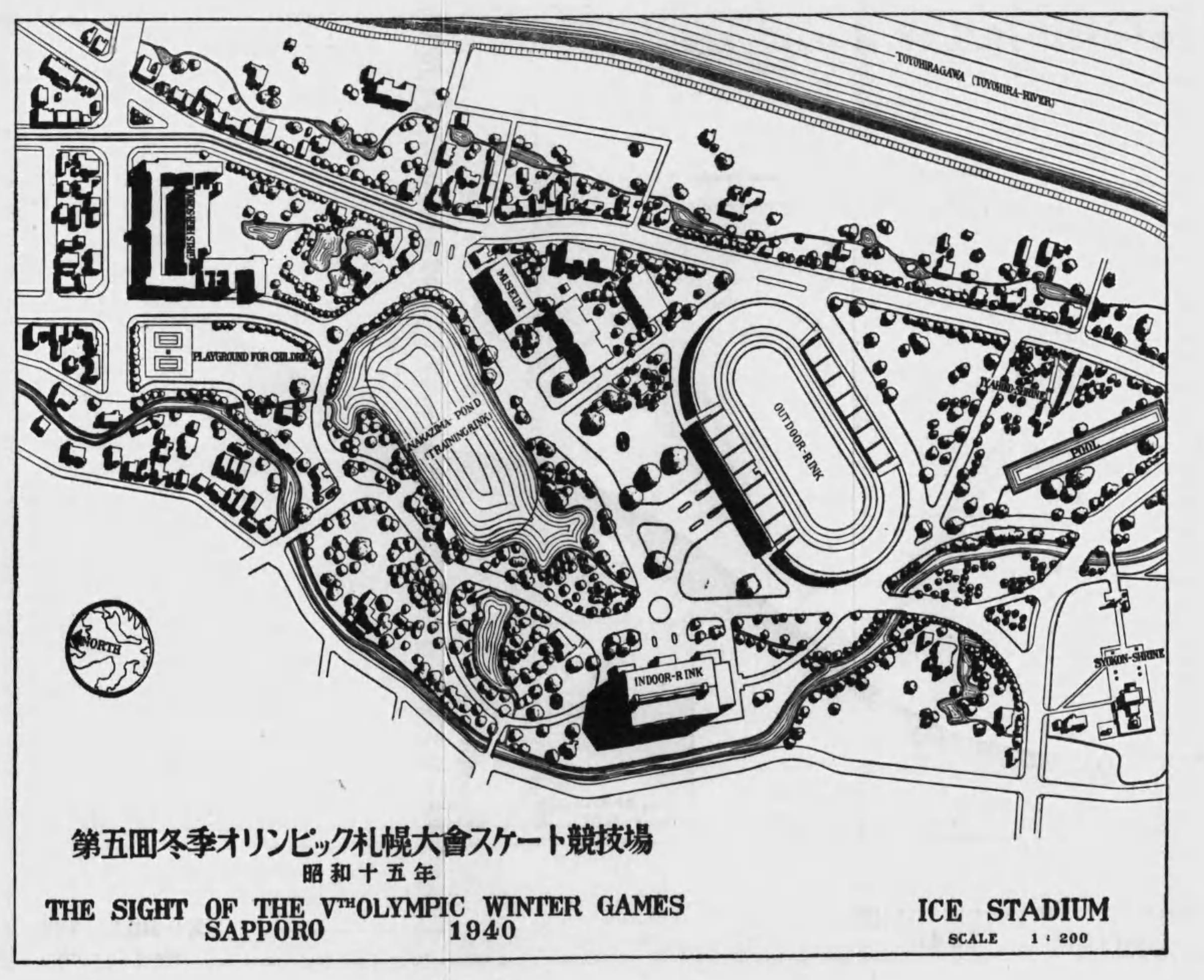

日中戦争の長期化に伴い中止になったのは、1940年夏の東京五輪だけではなかった。本来であれば同じ年の2月には、札幌で冬季五輪が開催される予定だったのだ。

戦争は、東洋初の五輪開催に奔走した人たちだけではなく、若きスポーツ選手たちの夢をも奪っていった。

「戦争がなければ五輪に出られていたかもしれないの」。元フィギュアスケート選手の女性は、そうつぶやく。彼女はいったい、何を感じてあの時代を生きていたのだろうか。

「戦争で一番辛かったのは、やっぱりスケートができなかったことですね。できないのは当たり前と思っていましたから、しょうがないですけれど……」

そう、BuzzFeed Newsの取材に語るのは、山下艶子さん(91、旧姓・生田)。1928(昭和3)年生まれの元フィギュアスケーターだ。

戦前の1941(昭和16)年の全日本選手権では3位に。戦後も選手を続け、1954、55年の全日本選手権を2連覇。コーチを経て、いまは日本フィギュアスケートインストラクター協会の名誉会員となっている。

「私がフィギュアを始めたのは、小学校に入るちょっと前。日曜日にリンクに連れてってもらったんです。そうしたら、いっぱいの人で。私も一回滑ってみたいなあと思って、靴を借りたのが最初でした」

大阪・船場に生まれ育った。幼い頃にふたりの兄と父を亡くし、母親と暮らしていた山下さんがスケートをはじめたきっかけは、当時中之島にあった「朝日ビルディング」のリンクだった。

盛り上がった「スケートブーム」

「ABCスケート場」は1931(昭和6)年11月に開設された。屋上にあったその広さは430平方メートル。料金は大人1時間80銭、学生50銭だったという。企業物価指数からいまの貨幣価値に換算すれば、大人で1000円しない程度だろうか。

当時は、スケートブーム真っ盛りだった。その2年後には大阪千日前の歌舞伎座の5階に、さらにその後も京都の河原町三条や神戸の新開地の映画館にスケートリンクがつくられ、多くの市民たちを楽しませた。

朝日ビルのリンクも、休日は大勢の人で賑わった。いまと変わらずデートをするような若い人たち、そして子どもたちから老人まで。貸し靴に並ぶ行列が1時間待ちになることもあったほどという。

「面白かったから、またいくようになったんです。でも、同じ滑るんだったらね、教えてもらったほうが滑りやすい。それでクラブに入ろうということになったんですよね。小学校の1年生のころかな。私が一番下でしたね」

師事したのは、永井康三コーチ。同じクラブには、「えっちゃん」の名前で親しまれていた女子フィギュアスケートの先駆者ともいえる稲田悦子さんや、戦後に全日本選手権で優勝した月岡芳子さんがいた。

「クラブに入ると、ロッカーをもらえるでしょう。そこにおやつを入れていました。チョコレートの中にピーナッツ棒が入ってるようなやつ。あとは魔法瓶にホットミルクを入れてね、家から持って行ってました。おいしいからってみんなが真似したんですよ」

夜ご飯は喫茶店で

山下さんは毎日、学校帰りに市電でリンクに通い詰めた。滑る曲目は、母親が家にあったレコードから選んでくれたクラシックが多かったそうだ。

一緒に滑っている人は先輩たちばかり。スタッフが水を撒いてリンクを整備する1時間のあいだに、控室で宿題を大学生に教えてもらうのが日課だった。

「電気もあるし、テーブルもあるし、スチームが全部付近にぐっと回しておいてあるから、あったかいでしょう。そこでゆっくり勉強できました(笑)」

練習はリンクの通常営業が終わってからも続いた。夜ご飯はビルの地下にある飲食街に足を運んだという。

お気に入りはおでん屋さんと喫茶店のサンドイッチ。カレーもあったが、「辛いからあんまり食べんかった(笑)」。食べ終えるとまた練習。気づけば夜も11時、12時になることが当たり前だった。

クリスマスには「ミッキーマウス」

練習は厳しかったが、苦ではなかったという。メンバーを喜ばせようと、リンクでは、ときたまイベントごとも開かれた。

「先生が絵を筆でいろんな色の絵を書きはるんです。の上におじさんがそーっと水を巻いて凍らしはります。そしたらその絵は消えませんわね。滑るのは嬉しかった。ミッキーマウスとかね、いろんなキャラクターの絵が上手でした」

「夜にはね、クラブ全員が仮装行列をしたり、運動会をしたり。その一晩だけは全員が遊びました。袈裟を被ってお坊さんになったり、狐の格好をしたり、そんなしてふざけて遊んだのを覚えてます。パン食い競争もしましたね。楽しかったなぁ……」

夏には六甲の山に登り、池で泳いで遊ぶこともあった。山下さんは「あのころの大阪スケートクラブは、本当なごやかでしたわ」と、目を細めた。

東京遠征、そして優勝へ

山下さんはすぐに頭角を現し、全日本ジュニア選手権にも出場するようになった。

大会は東京の芝浦で開かれた。旧海岸通りに面した「芝浦スケート場」は1933(昭和8)年の開業。1500人を収容するリンクは当時「東洋一」といわれていたという。

もう一つの会場は、かつて赤坂に存在した「山王ホテル」の地下にあったスケートリンクだ。練習にも便利だということで、大阪から汽車で東京遠征したクラブのメンバーたちも、山王ホテルに泊まったという。

「ホテルには東京の選手も泊まりますわね。そういう人らがみんな、私の部屋に入ってきて、騒いでね、遊んだのを覚えてます。楽しかったですよ(笑)」

ただ、こんなこともあった。なんと、大会前日に熱を出してしまったのだ。

「私は、大阪から京都に降りて、京都のリンクで練習してね。23時くらいの汽車に乗ってみんな一緒に東京にいったんですけどね、その間に風邪ひいたんです(笑)」

「ものすごい熱を出して、寝てたんです。そしたら稲田さんやら月岡さんが部屋に来てね、『いま東京の選手が滑ってるのを見たけれど、あなたは絶対大丈夫やから』いうて、ゆっくり寝てなさいっていわれたのを覚えてます」

夢の舞台、オリンピック

そんな逆境をものともせず、山下さんは1937〜38年のジュニア選手権でともに1位に輝いた。二連覇を果たした彼女の頭の中には、オリンピックがあった。

1936年のガルミッシュ・パルテンキルヘン五輪(ドイツ)には、同じクラブの稲田さんが代表選手として出場している。その代表の枠は3人。招致活動が続いていた札幌五輪には自分も出られる、と思っていたという。

「3人の中には入れるだろうから、出たいなあと思っていました。世界中の選手が集まってやる大会でしょう。そういう中で滑りたいと思いますわね。それに、稲田さんは憧れの存在でしたから。ああいういい選手になりたいなあって」

札幌五輪の開催が正式に決定したのは、1938年3月。ちょうど稲田さんがジュニア選手権で2度目の優勝を飾ったころだ。開催予定は1940(昭和15)年2月で、夏の東京五輪とともに「皇紀2600年」の一大イベントになるはずだった。

しかし、前年に開戦した日中戦争が長期化していた影響などから、札幌五輪は東京五輪とともに、わずか4ヶ月後に開催を返上。代替地も見つからず、五輪そのものが中止となった。山下さんは、当時の気持ちをこう振り返る。

「嫌やなあ、あったらよかったのになあと思いましたよ。でも、そのころ戦争が激しかったから、誰もそんなことは言わなかったですね。気の毒やねえという人も、いなかった」

満州で開かれた「国際大会」

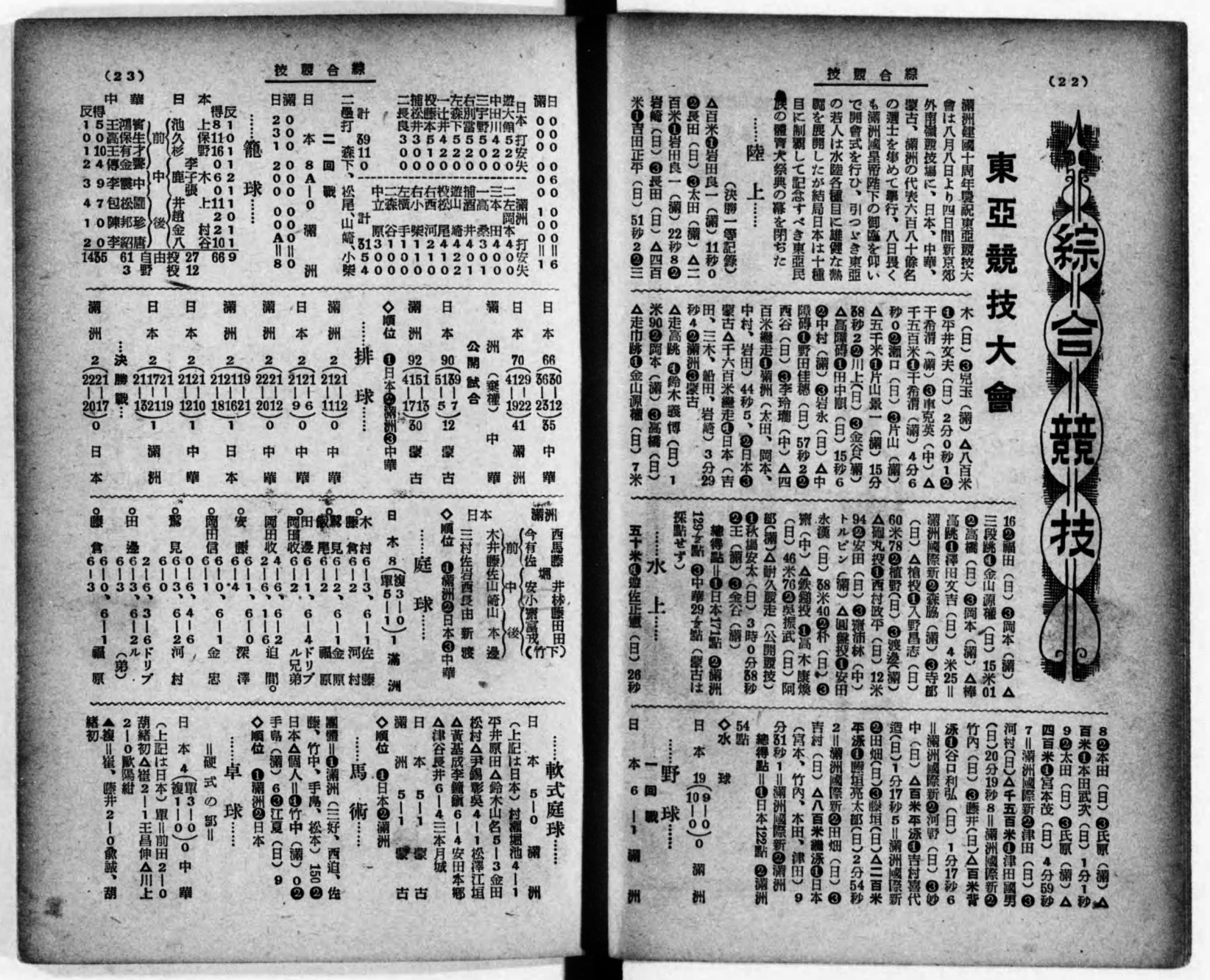

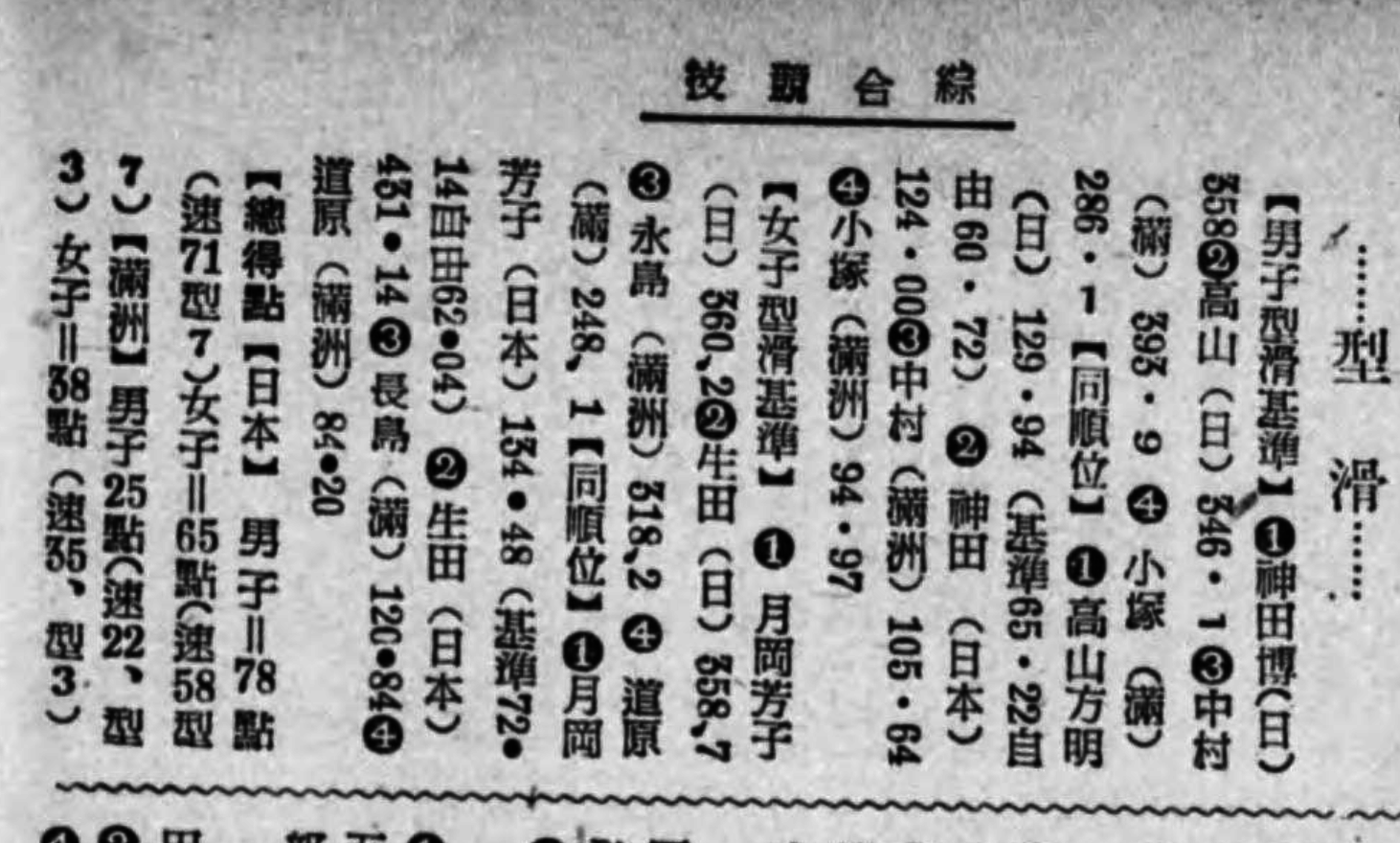

五輪への夢を奪われた山下さんが唯一出ることができた“国際大会”は、1943年2月に開かれた「満州建国10周年記念慶祝東亜競技大会」だった。

いまの中国北東部にあった、日本の傀儡国家・満州。その首都だった新京に、「大日本帝国」の影響下にある国々の代表選手たちが集まった大会だ。夏季の開催に続き開かれた冬季では、スピードスケートやアイスホッケー、スキージャンプなどが競われた。

山下さんにとって、はじめての満州はモダンで、おしゃれな町だった。カフェに座りながら、その前の池でスケートをしている人たちを眺められる場所がお気に入りだったという。

「ええ町でしたよ。洋風で景色もいい。碁盤の目で、建物もきれいでしたね。あちらこちらでいろいろな大会をやっていて。私たちは自分たちのフィギュアでいっぱいいっぱいで、見に行くことはできなかったんですけどね」

満州の冬はとにかく冷え込む。日本の冬とは比べ物にならない、刺さるような寒さのなか。競技用のスカート姿で外に待機していたとき、こんなことがあった。

「外に並んで、あ〜寒いって言ったら、近くにいた父兄が怒りはったの。『兵隊さんが寒いのに、寒い、寒い言うのは何事か。そんなことは言うな』って……」

時代はちょうど、アメリカとの間で太平洋戦争が開戦して2ヶ月ほど後のこと。

当時のスポーツ雑誌を見ると、フィギュアスケートではなく「堅滑」と書かれているころからも、戦時色が強まっていたことがわかる(山下さんは大会で月岡さんに次いで2位だった)。

戦争はこうして、じわじわと少女だった山下さんの日常にも顔をのぞかせるようになっていったのだ。

首相からの手紙

「あんまり戦争は実感しなかったですね。どうせ勝つと思ってたから。女学校に入ってからも、私だけはスケートを許してもらっていました。本当はいけなかったんだけどね」

ある日のこと。東條英機首相からの手紙が、通っていた女学校に届いた。全校生徒の前で朗読されたその内容は、山下さんに中国戦線への「慰問」を命じるものだった。

当時、戦地にいる兵隊を鼓舞するための慰問には、俳優や漫才師、歌手、さらにはアイドルも動員されていた。軍部はさらにスポーツ選手をも利用したということだが、当の山下さんは、命じられたことが「うれしかった」という。

「当時の女学生が満州や中国に何度もいくことはないでしょ?珍しいから嬉しかったです(笑)」

汽車で山口は下関まで向かい、船で当時は日本の外地だった釜山へ。そこから列車で旅をした。時期はちょうど年末年始。列車の中で正月を迎えてお雑煮を食べたことや、現地の日本大使公邸で食事をご馳走になったことも覚えている。

「大陸だから、何もないところがあるでしょう。ずーっと広いでしょう。本当、夕陽がきれいだった。ずっと、きれいでしたね」

とはいえ、慰問で派遣されるのは戦争の最前線だ。銃撃に巻き込まれることもあった。

「軍のトラックみたいな自動車に乗っていったとき、車に向けて、ボンボンボンボン鉄砲を撃たれたんですよ。怖かったですよ。当たったら死ぬと思って……」

荷台で怯える山下さんを抱きしめて励ましてくれたのは、ともに慰問を命じられていた稲田さんだった。

2ヶ月で7カ所の駐屯地などを訪問した。山下さんは「お国のために」という使命感を持って、演技に臨んだという。

「総理大臣に言われたから、ちゃんと滑って兵隊さんを楽しませないと、と必死だった。一度、ひっくり返って膝を切ってしまったんです。病院への慰問のときだったから、すぐ縫ってあげるって言われたけれど、縫われたら次の日から滑れないからと、断りました。そのあとは包帯をして滑りました」

「兵隊さんは、どこでも喜びましたよ。滅多に日本人が行かないところに行くから。リンクサイドにみんな集まってきはるでしょう、その前で滑るだけですから一人ひとりと話はしませんでしたけど、ピーナッツのお菓子なんかをくれる兵隊さんもいましたね」

「やっぱり、兵士の前で演技をするのは緊張するものなんですか」と聞くと、山下さんはいたずらな笑みを浮かべ、こう言った。

「試合と違くて点が出ないから、緊張はあんまりしませんでしたね(笑)」

閉鎖されたスケートリンク

一方で、戦況はどんどんと悪化の一途を辿っていた。山下さんが日本に帰国したころには、国内の空気も窮屈なものになっていた。

夜間空襲を避けるために灯りを制限する「灯火管制」を受け、スケートリンクでは天窓に黒幕を張って滑るようになった。クラブのメンバーから、戦地へと出征する人が出るようにも、なった。

リンクは電力節約のために自粛営業をしてなんとか営業をつないでいたが、氷を作る冷凍機の供出も余儀なくされ、1943年の半ばには、電力と資材不足を受けてついに閉鎖されてしまった。

「私は空襲にも遭わず、怖い思いはしなかった。でも、戦争中は2年くらいスケートができなかった。悔しいとは思いませんけどね、辛かったですね」

学校の授業はなくなった。山下さんも軍需工場に動員され、薬莢に火薬を詰める作業を担わされた。終戦が近づいてくるころには、「日本が負ける」という噂が女学校でも流れるようになったという。

「クラスに、親戚に大尉がいる人がいて。私と仲の良いお友達ね。運動場で、小さい声で『日本は負ける。この話をしたらしたらあかんよ』って教えてくれて。そのときは本当にもうびっくりして声が出ませんでした。嘘か本当かもわからないけれど、怖くて言えませんでした」

「でも……そしたら本当に、負けましたよね。玉音放送は学校だったと思います。はあっと思いましたね。お国のためにがんばってきたのに、国のため国のためにと思ってたのに……。何もかも国のためやったのに、と悲しい気持ちになりましたね」

戦争が終わった、その冬に

戦争が終わったその年の冬。天気予報で冷え込むと知った朝のこと。山下さんは、月岡さんに電話をした。

「ずうっと滑れていなかったでしょう。だからお互いに朝ね、電話して。ホームで待ち合わせて、スケート靴を下げて六甲の山の上へ登って、氷を探したの。池に、石を放るでしょ。氷が割れたらあかん。そのままやったらあかん。よく凍ってるか試して、滑りました」

「波のまま凍ってるでしょう。だからなかなかですわ。大きいことはできないけど、ちいちゃくジャンプやったり、スピンをやったり、それくらいしかできない。それでもね、やろうと思って。ふたりで頑張って滑ったんですよ」

お世辞にも滑り心地はよくはなかったが、久しぶりにスケートができたことは、何よりも幸せだった。そうして山下さんは、戦争が終わったことをやっと、実感したのだ。

「そのあとリンクも再開されてね、クラブのみんなも戻ってきた。戦争が終わってよかったな、って思えた瞬間でしたよ」

「しょうがないけれど…」

戦後もフィギュアスケートを続けた山下さんは、その後、オリンピックに出場することはなかった。「どんどん、次の人たちが出てきたから」と、いう。

実際に札幌で五輪が開かれたのは、戦争が終わってから27年後のことだ。ひとりの少女が奪われた夢を取り返すには、あまりにも長すぎる歳月が経っていた。

戦争だから、自分だけじゃないのだからと、山下さんは取材中、何度も繰り返した。そして、自分に言い聞かせるように、こうも言うのだった。

「世界から、みんな出られへんかったから。私だけじゃないからね。しょうがなかった。しょうがないけれど、やっぱり、出たかったですけどね」

冬季と夏季の五輪が中止になった1940年。戦争は、こうして多くの若者たちの夢を奪っていったのだろう。

抗うことのできない巨大な暴力を前に、彼女ら、彼らは言い聞かせることしかできなかったのかもしれない。「仕方なかった」のだと。

・参考文献

「50年史」(朝日ビルディング編、1979年)

「60年のあゆみ」(大阪府スケート連盟、1986年)